在特定的背景下,历经艺术作品稀缺的漫长岁月,那“八亿人民八个戏”的京剧样板戏作品,无疑成为了中国人民宝贵的精神滋养,它们身上镌刻着鲜明的时代印记。样板戏的诞生,与“十七年”期间始终坚守的艺术理念及深厚的艺术积淀紧密相连,其内涵与艺术创作、表演之间有着错综复杂、紧密相连的纽带。尽管样板戏的创作过程中不可避免地融入了大量的时代因素,但我们不应因此而对其全盘否定。京剧样板戏作为现代化的京剧艺术,无论遭遇多少风雨,其艺术本质始终不变。

我们以《白毛女》为例进行分析。根据王滨的描述,“白毛仙姑”的传说最初以一种朴实无华的形式流传开来。在河北的某个角落,一位地主以不能生育为由,侵犯了一位年轻丫头,并承诺若她生下男孩便纳她为妾。然而,当催生酒已备好,喜报“弄璋之喜”张贴满村时,诞生的却是个女孩。地主随即无情地驱赶这位丫头,让她抱着孩子离开家门。在地主的淫威之下,亲友们无人敢伸出援手,丫头只得孤身逃入深山。

在山中,丫头饱受饥寒交迫之苦,一度萌生轻生之念。幸运的是,河北的山上枣树众多,她靠吃枣子勉强维持生命,并成功将孩子抚养长大。由于长期缺乏盐分,她的身上长满白毛,因此得名“白毛仙姑”。某年,八路军路过此地,发现了她并将她救出。随后,她的头发逐渐变黑,重新步入正常的生活,结婚生子。这个原始的民间传说,虽然情节简单、人物性格不够鲜明、主题指向也相对模糊,但却充满了传奇色彩,深刻反映了劳苦群众对压迫和妇女问题的朴素认知和关切。相较于后来的歌剧《白毛女》,这个传说虽然缺乏细腻的刻画和深入的探讨,但却以其质朴真实的方式,触动了人们的心灵,成为了一个时代的记忆。

改编后的《白毛女》以其深厚的艺术底蕴和独特的创新手法,在中国歌剧史上留下了浓墨重彩的一笔。该剧以中国传统音乐为基石,巧妙融合西方歌剧的创作技法,成功塑造了一系列深入人心的艺术形象。其中,杨白劳这一角色尤为引人瞩目,他不仅是整部歌剧悲剧色彩的主导者和开端,更在故事的铺垫、剧情推进以及戏剧冲突的表现等方面发挥着举足轻重的作用。杨白劳在剧中留下的经典唱段,不仅具有鲜明的时代特色,更为后世歌剧创作提供了宝贵的艺术借鉴。这些唱段经过岁月的沉淀与打磨,依然保持着强大的艺术感染力,成为声乐教学与演唱不可或缺的重要曲目。

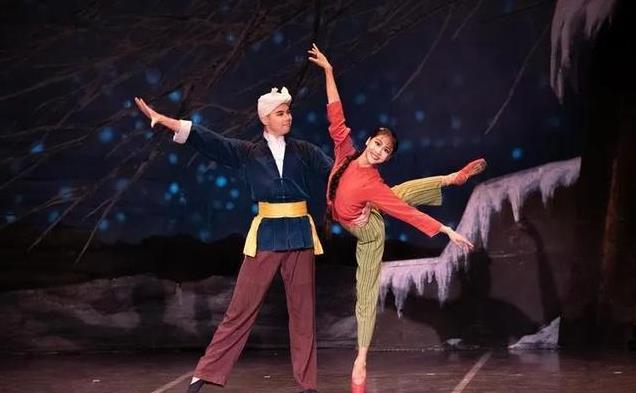

当幕布缓缓拉开,展现出“天降大雪”的除夕之夜,喜儿以欢快的歌舞登场。她作为穷苦人家的孩子,在这特殊的夜晚展现出了天真无邪的一面,让我们立刻被她的纯真所感染。喜儿满心欢喜地等待着爹爹的归来,当爹爹不仅平安回家,还带回了珍贵的白面,她的内心无疑是满足而幸福的。更令人惊喜的是,爹爹还特地为她带回了一截红头绳,这让她喜出望外,欢乐之情溢于言表。她拿到红头绳后,唱得更加欢快,跳得更加轻盈,天真活泼的性格在这一刻展现得淋漓尽致。

在生活的艰难困苦中挣扎的杨白劳,尽管自己生活清苦,却依然竭尽所能为女儿扯上这二尺红头绳。这不仅仅是一件简单的物品,更是他对女儿深厚情感的体现。这二尺红头绳,带给喜儿的不仅仅是物质上的满足,更是精神上的欢愉和喜悦。这样的情感,或许只有那些真正经历过贫穷和困苦的家庭,才能深刻体会。喜儿的天真、活泼和欢乐,不仅有着穷苦农民特有的烙印,更有着她所生活的家庭特有的内容。她的娇憨也是她性格中不可或缺的一部分,这种娇憨来源于她对父亲的深深依赖,以及王大婶和赵大叔等邻里乡亲的关爱。她的娇憨是穷苦农民家庭的独特表现,也是杨白劳这个特定家庭背景下女儿的特有气质。

歌剧《白毛女》巧妙地融合了中国传统戏曲的歌唱、吟诵与道白,充分展现了舞台上话剧的表现形式。在台词的念法及歌曲的演唱上,它巧妙地推进剧情,同时深入揭示人物性格与内心活动。这样的艺术手法不仅使剧情发展更加扣人心弦,也令观众能深刻感受到剧中人物的喜怒哀乐。此外,该剧在人物间的对白上也进行了精心设计。这些对白以大众化的口语形式呈现,自然、淳朴,充满了民族特色。唱词则讲究押韵,抒情写意,大量修辞的运用使得语言更具表现力,为观众呈现了一幅幅生动的画面。

在人物形象塑造方面,《白毛女》无疑具有极高的代表性。剧中人物性格鲜明,内心活动与矛盾冲突都得到了深入的刻画与呈现。剧情始终围绕着主人公喜儿的命运展开,她的坎坷经历与强烈个性共同塑造了一个生活不幸但坚韧不拔的女性形象。观众在欣赏剧情的同时,也能深刻感受到喜儿内心的挣扎与成长。在歌剧《白毛女》中,音乐元素的运用与角色性格的塑造相得益彰。穆仁智一角,其奸滑的性格通过《太平调》的朗诵体曲式得以生动展现,这种曲式与穆仁智的性格特点完美契合,使观众在欣赏剧情的同时,也能深刻感受到角色的内心世界。同样,黄母烧香念佛的场景则巧妙地运用了《目莲救母》的念经调,既保留了民族音乐的韵味,又突出了角色的性格特点。

然而,对于歌剧音乐的创作而言,单纯的模仿和照搬是远远不够的。如果配曲不妥当,就需要在民族音乐的基础上进行改编和发展,这也是艺术创新的必然要求。唯有创新,才能使歌剧作品个性鲜明,特色独具,从而在观众心中留下深刻的印象。在《白毛女》的音乐创作过程中,尽管面临着对中国歌剧创作经验不足和对西洋歌剧创作手法、技巧理解不深的困境,但创作者们凭借着对艺术的热情和追求,在实践中边学边干,不断探索和创新。他们的目标非常明确,就是要创作出一部具有民族风格、中国气魄、受广大群众欢迎的新歌剧。这种对艺术的执着追求和创新精神,正是《白毛女》能够成为经典之作的重要原因。

《白毛女》在音乐创作上对西洋歌剧的借鉴既广泛又深入,这种借鉴使得作品在保持民族特色的同时,又融入了丰富的艺术手法和表现形式。从宏观角度来看,它采纳了音乐形象个性化和戏剧化的塑造原则,通过主题贯穿发展的手法,使得音乐形象具备了戏剧性和完整性。这一做法有效地避免了单一民歌形象可能带来的单调性,以及戏剧性表现的不足。同时,“专曲专用”的创作方式使得每个音乐段落都具有独特的个性,不再像传统戏曲音乐那样“一曲多用”,从而避免了音乐形象的类型化和程式化。

在微观层面,《白毛女》同样展现了对西洋歌剧手法的精湛运用。它引入了重唱与合唱的形式,使得音乐层次更加丰富多样。同时,通过和声、复调等多声部音乐手法和配器原则的运用,使得歌剧的音乐表现更加立体和饱满。在乐队配置上,不仅加进了许多西洋乐器,还巧妙地利用当时延安唯一的一架脚踏风琴,以克服乐队编制不齐的缺陷,为歌剧音乐提供了厚实丰满的和声支持。此外,在配器方面,《白毛女》也展现出了大胆的创新精神。例如,它用弦乐四重奏的写法配置了喜儿睡觉时的过场音乐,这种新颖的配器方式不仅丰富了歌剧音乐的表现力,也为观众带来了新颖复杂的音响体验。

在歌剧《白毛女》的表演中,歌唱、吟诵与道白三者之间的关系被处理得恰到好处,展现出了独特的艺术魅力。这部作品成功地融合了民族传统与歌剧创新,既不同于传统话剧的表现形式,也区别于高度发展的西洋歌剧。在剧情的关键节点,无论是情感变化的转折点、斗争的最高峰,还是作为对歌剧形式的润饰,用以替代呆板的介绍和叙述,剧作都能恰到好处地运用歌唱、吟诵和道白,使观众能够深刻感受到剧情的发展和人物内心的变化。

《白毛女》作为民族新歌剧的重要里程碑,其成功确实是在以人民为中心的前提下,革命文艺与传统艺术相互竞争、相互交融的结晶。在创作初期,革命艺术的现代化追求和传统艺术的激烈碰撞确实存在,这种碰撞为作品注入了独特的艺术魅力,也使其能够在历史长河中熠熠生辉。其次,延安的革命文艺人才在秧歌运动中的成功经验,既是一种宝贵的财富,也成了一种束缚。他们过于依赖传统艺术的形式和手法,忽视了人民群众在文艺创作中的主体地位,以及对革命艺术现代化的追求。这种机械地照搬秧歌运动成功模式的做法,使得第一次创作尝试未能达到预期效果。

然而,正是在这种碰撞与融合中,《白毛女》的创作团队逐渐找到了平衡点。他们开始深入了解人民群众的生活和情感,将革命精神与传统艺术相结合,创作出既具有时代特色又符合人民审美需求的作品。同时,他们也注重对传统艺术形式的创新和发展,使得《白毛女》在保留传统艺术精髓的同时,又具有鲜明的现代感。“白毛女”这一人物形象,无疑是特定历史文化语境下的产物。在过往的年代,由于社会观念和道德标准的限制,如果有人提出“白毛女为什么不嫁黄世仁”这样的疑问,很可能被视为立场有问题,甚至会受到社会的谴责。这是因为当时的社会环境强调斗争和道德纯洁性,将白毛女与黄世仁的婚姻视为对斗争的背叛和对道德底线的践踏。

然而,随着时代的变迁,社会对待财富阶层的态度发生了根本性的变化。现代社会从法律的高度保护私有财产,尊重富人创造价值的社会地位,合理追求财富已成为民众的共识。在这样的背景下,“白毛女嫁黄世仁”的观点不再被简单地视为道德沦丧或立场问题,而是更多地被看作是个人的选择和生活方式。在后现代文化语境下,我们应该认识到,颠覆历史上的价值观并不可取,但同时以历史上的价值观来要求现实生活也同样不可取。历史文化语境的变化带来了新的阐释和解读,这是无法改变的现实。人们对于如何创造有尊严的生活有着不同的理解和追求,因此,是否选择嫁给黄世仁,也成为了个人根据自身价值观和生活目标做出的选择。

有人认为幸福需要通过艰苦的奋斗来实现,他们更注重个人的努力和成长;而也有人认为幸福可以寻求可能的捷径,他们可能更注重生活的舒适和享受。这两种观点并没有绝对的对错之分,而是反映了不同人在不同生活环境下的不同追求《白毛女》的成功不仅在于其精湛的艺术表现力和深刻的思想内涵,更在于它成功地实现了革命文艺与传统艺术的相互竞争与交融。这种以人民为中心的创作理念,使得作品能够深入人心、历久弥新,成为民族新歌剧的经典之作。

嫁那得是门当户对,妾为纳,使唤丫头,得看主家,运气不好的地位还不如大牲口。

三观已改,不在一个频道上了。

抛开历史说现实是半吊子

编剧就是看不得穷人家的女儿嫁给地主老财土豪劣绅享受荣华富贵,就是要给她配个穷小伙儿你耕地来她种田[呲牙笑]

嫁入豪门不是每个女孩👧的梦想吗[打脸][并不简单]

编剧就是看不得穷人家的女儿嫁给地主老财土豪劣绅享受荣华富贵,就是要给她配个穷小伙儿

嫁?想的挺美的。买去当奴婢,通房丫头,玩腻了放出去配小斯,运气不好卖窑子。能当姨娘都烧八辈子高香,当正妻?想都别想,你把黄世仁当什么人了。

西门庆搁现在都大把人贴[笑着哭][笑着哭][笑着哭]