如果没记错的话,那应该是1990年的夏天。

我在自家大门口玩夹棍儿。

一个五岁左右的小女孩光着脚丫和上身,她边走边哭,从我家门前经过。

她一只手抹着眼泪,另一只手里拿着半块煎饼,每碰见一个人都要停下来,像是在用眼神求助。

她叫二妮,这已经不是第一次哭着从村里经过。

听大人们说,一到饭点,她就会被赶出来,自从她爹妈生了三胎的弟弟,家里的饭桌上就再也不摆她的碗筷。

她有时候会去奶奶家吃两口饭,或者去自家叔叔大爷家讨吃的,又或者有邻居实在看不下去给她一口饭吃。

记忆中的二妮,瘦弱单薄,头发凌乱,眼窝里常含泪水。

我上学以后,很少再碰见她。后来听说她被送给了远房的亲戚寄养。

前几年过年回家,听老人们讲,以前的二妮现在在镇上开了家超市,日子过得应该还不错。有一位老人感慨道,这真是十年河东十年河西,看当年那样,谁寻思她能活下来。

据说她的父母去镇上找过她数次,二妮根本不认,她说自己没有亲生爹娘,也请他们不要再叫她二妮,因为自己早已改名换姓。

她的经历跟河南那位叫瞎包子的网红何其相似。

她们同样是出生在了重男轻女的家庭,同样是在幼年被送养。

同样是在成年后过上了正常的生活。

不同的是,河南的瞎包子是刚出生就被送养,二妮则是五岁以后被弃养,从情感上说,二妮对亲生父母的恨应该更真切,更刻骨。

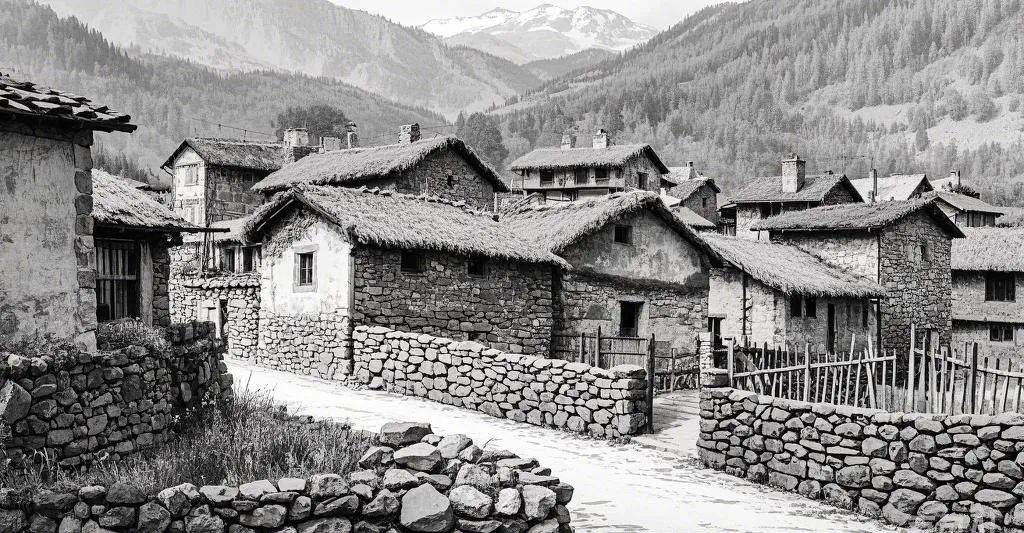

我出生在上世纪80年代初的鲁中山区。

在儿时的记忆里,重男轻女从来都是一个很具象的词语。

有的人接连好几胎都生不出儿子,就在闺女的名字上下功夫,比如很多女孩都叫招弟,来弟,引弟,接弟,带弟,(弟-娣)。

如果招弟招来的不是弟弟还是妹妹,那么接下来的这个女孩还可能

会被冠以什么洁,什么清,什么婷的名字,意思就是截住,清了,停,别生女孩了。

河南瞎包子的父母第六胎才生出儿子,相比来说,二妮的父母要幸运得多,二妮之后的第三胎就生了儿子。

那个年代重男轻女的思想普遍存在,二妮们的童年是不幸的,但还有一些女孩可能在生下来的那一刻,就已经失去了活下去的机会。

在我们村的西北角,距离北面大山不远的一处荒野叫狼食岗。

传说那里以前经常有狼群出没,也是存放死婴弃婴的地方,当狼群经过的时候,它们会把放在那里的死婴弃婴吃掉,故名狼食岗,不言而喻,这些死婴弃婴中的大部分应该是女孩。

小时候经常会听到大人们用狼食岗来吓唬孩子,他们会说,不听话就把你扔到狼食岗去喂狼!

有一年春天,麦子长到膝盖深的时节,我和小伙伴去麦田里拔灰菜,人手一个编织袋,拔满就回家,灰菜主要用来喂猪,嫩点的用水焯一下凉拌来吃。

大家拔的正起劲,有人喊,快来看小死孩!我们都围过去,只见在麦田里横躺着一个粉红色的小包被,被子里面有一个一动不动的婴儿露着小小的脑袋。

胆子大的拿着灰菜的杆儿去挑他的被子,我们都吓得往后退。

后来过来一个大人把我们轰走了,再后来听说那个死婴是个女孩,是外面的人将她扔在了我们村的麦地里,至于扔的时候是死是活则没人知道。

80年代末90年代初,正处于计划生育非常时期,这种现象并不罕见。

不生儿子誓不罢休,这是一种奇怪的执念。尽管计划生育管得非常严,也总有人为了生出儿子铤而走险。

躲计划生育,应该是那个年代所特有的,当年宋丹丹的小品超生游击队说的就是这种现象。

有一天放学经过村里水库的大坝,从大坝上向下看,恰好看到一群人在拆大柱子家的房子,有人扒房顶,有人牵驴,有人拆窗户,有人搬家具。

也有很多村民在围观。

大柱子前两个都是闺女,所以又偷摸的怀上了三胎,并举家躲到了别的地方。

当时的农村的政策应该是第一胎是儿子的,不允许要二胎,第一胎是女儿的,可以要二胎,但不能要三胎。

大柱子家的大闺女跟我同岁,三年级时辍学回家,后来听说她十七八岁就嫁给了邻村的一个比他大十几岁的男人,之后就再也没听过关于她的任何消息。

直到现在我还会经常梦见村里那条大坝,以及站在大坝上看到的扒房子的情景。

在以前,农村女孩的命运被牢牢掌握在父母的手中,要或者不要,养或者不养,上学还是不上,都在他们的一念之间。

在我的上一辈中,更有甚者会用自己的女儿给儿子换一个媳妇儿,而交换的对象一般也是有儿有女的家庭,这种现象被称为换亲。

以上事件,虽然在今天看来非常的不可理解,但以前却真实存在。

农村女孩是否会拥有一个充满爱,被呵护的童年,完全取决于是否会出生在一个贤良的家庭,如果不幸有一对重男轻女的父母,那么她的童年一定是被打压被摧残。

当然,这是以前。

现在回老家,再看到村里的小朋友,无论男孩女孩都会被呵护有加,重男轻女的现象越来越少,这得益于时代的进步和思想的开化。

昔日的狼食岗也被改造成了一块块的良田,就像那里从来都是良田一样。

只是长大后的二妮们,可能永远不会忘记童年时期的遭遇,尽管她们已经长大,可以掌握自己的命运。

愿每个善良的生命,都会被这个世界温柔以待!