当我们谈起汉语,不少人可能第一反应就是“普通话”。

毕竟,从学校教育到日常交流,普通话已经深入我们的生活。

在中国,有这样一个人口超过1亿的群体,他们使用的汉语竟然大多数现代人听不懂。

这引发了我的好奇心,这些神秘的汉族人到底是谁?

他们的语言为什么这么特别?

提起客家人,很多人会觉得陌生。

客家人是谁?

他们从哪里来?

这些问题带着我们穿越时光,回到数千年前。

历史上,有多种传说解答客家人的起源。

一种较广为人知的说法认为,客家人是古代中原汉族的后裔。

他们在西晋末年因战乱南迁,被称为“客人”,逐渐在南方定居。

另一种说法则把客家人的根源追溯到古越族,认为客家人是南方少数民族与北方汉族融合的产物。

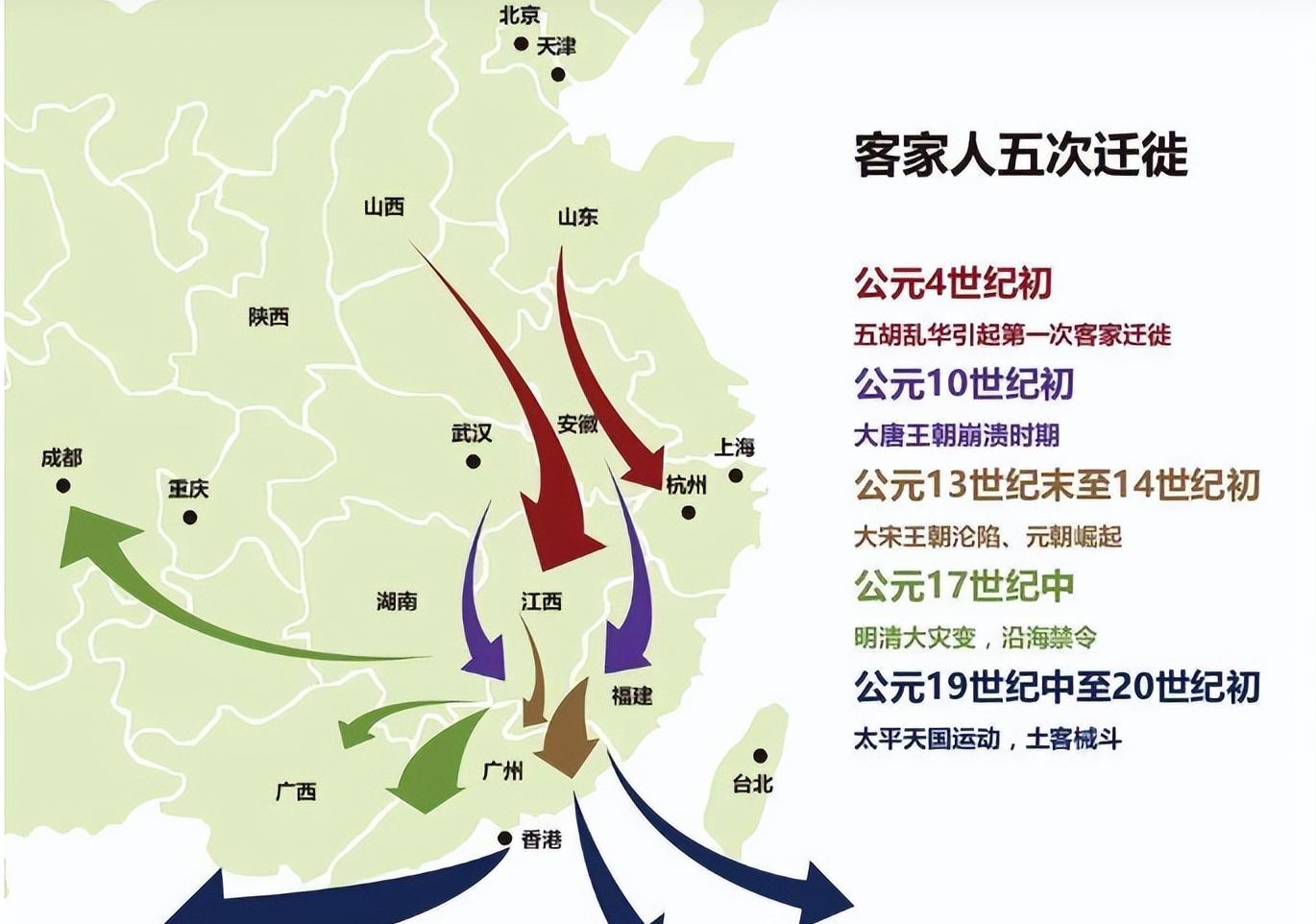

还有一种观点认为,客家人多次迁徙,是历史上历次战乱和移民活动的结果。

不同的记载、不同的传说,使得客家人的起源显得扑朔迷离。

这种多样且复杂的历史背景,使得客家人展现了独特的文化特征。

他们的生活、语言、习俗都带有浓厚的历史印记,犹如一幅幅历史画卷,等待我们去探寻。

客家人特有的风俗习惯,别具一格。

你可能不知道他们的房子——土楼,是世界闻名的建筑奇观。

客家人喜欢圈地而居,搭建出颇具防卫功能的土楼,这种建筑不但稳固耐用,还能容纳大家庭居住。

每逢年节,客家人还会在土楼内举行热闹的丰年祭典,祈求丰收吉祥。

农历六月初六,客家人会集体前往山神庙烧香祭拜,祈求五谷丰登,这种与大自然的互动,体现了他们对自然万物的敬畏。

龙舟比赛也是他们一年一度的盛事,浓缩了他们对勤劳美德的传承。

在宗教信仰方面,客家人崇尚山神信仰。

尤其是在迁徙至台湾的客家人中,这种信仰演变出了多样的祭祀方式。

无论是神庙烧香还是龙舟竞赛,都体现了客家人的传统和文化传承。

客家话,作为古汉语的“活化石”,有些生涩难懂。

与普通话相比,它的语调和韵母繁多,保留下许多古汉语的特点。

例如,梅州话中的“乌”(黑)、“面”(脸)等词汇,依稀可见古汉语的影子。

其实,语言不仅是沟通的工具,更是文化的载体。

客家话传承了唐宋时期的发音和用词习惯。

这些特点,让客家话显得尤为珍贵。

虽然不少人觉得难懂,但它确实带着古老的美感,如同一部活生生的历史。

有意思的是,尽管北方口音常被作为普通话的标准,但并不代表标准就是纯正。

与古汉语趣味相关的词汇和发音,恰恰在客家话中保持得更为完整。

这些语言特征,使得客家话成为一座语言的博物馆,保留了汉语发展的痕迹。

如今,客家人的影响不仅在中国境内,甚至蔓延到了全球。

全球大约有近1亿客家人,遍布东南亚及世界各地。

在这些移民故事背后,是战乱、是生计,也是文化的传播。

在东南亚的许多地区,客家人都有着重要的经济和文化影响力。

例如,在马来西亚、印尼等地,不难发现客家文化的影子。

他们带去了独特的建筑、美食和习俗,将客家文化融入当地生活。

有太阳的地方就有中国人,有中国人的地方就有客家人。

这句话充分说明了客家人适应环境、艰苦创业的精神。

不管是在南洋开拓商机,还是在欧美发展,客家人总能凭借勤劳和智慧站稳脚跟。

历史上的一次次迁徙、一次次文化的糅合,使得客家人不仅保存了古老的传统,还不断融入新的基因,形成了独特而多样化的文化景观。

这种文化的交融,不仅是客家人的幸运,也是全人类的宝贵遗产。

这群担负着历史之重的客家人,用他们独特的生存智慧,诉说着过去,也启迪着未来。

他们的存在提醒我们,多样性是多么可贵,文化的流传是多么难得。

回顾客家人的历史和现状,我们不仅看到了一个族群的兴衰交织,更认识到文化传承和创新的力量。

客家人告诉我们,不论身处何地,只要有文化的根,他们就会在这片土地上生根发芽,开花结果。

而我们,也能从他们的故事中汲取力量,珍惜我们共同的文化遗产,继续向前。

所以,说到底,无论你听没听懂客家话,都不影响我们对客家人的尊重和赞叹。

因为他们的故事,不仅是一个语言的传奇,更是文化传承与革新的生动实例。

让我们一同走近客家人,走进他们的世界。