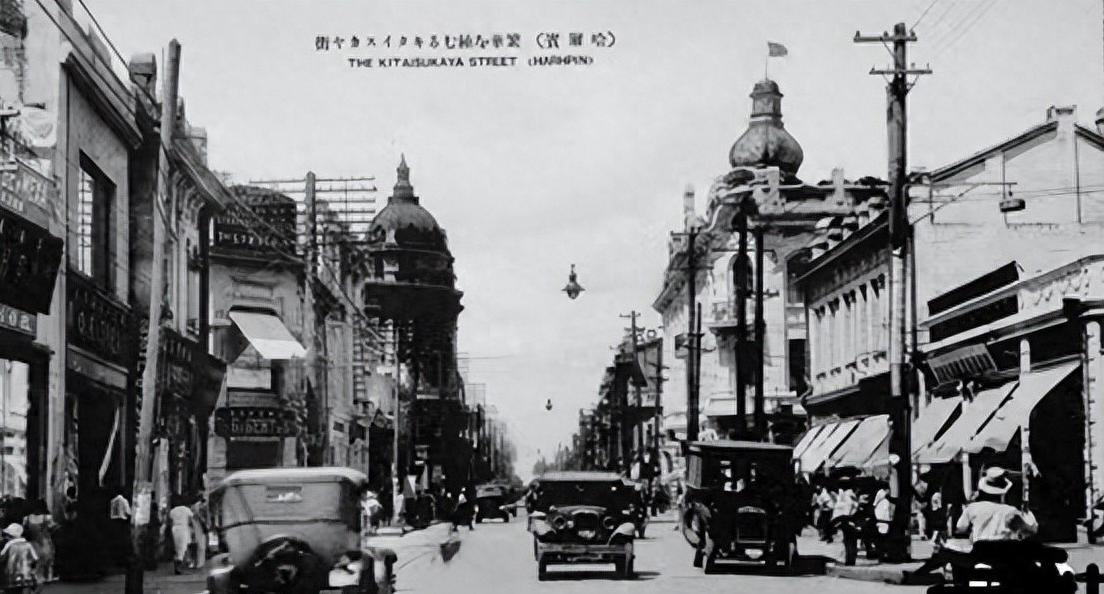

民国十年(1921年),东北的傅家甸处在一个急速变化的时期。

随着中东铁路的开通,吉林省滨江县成了一个重要的交汇点。

短短十年,这里就变成了一个国际商埠,车马喧嚣、买卖林立,各种文化汇聚于此,各种人等也蜂拥而来,形成了一个繁荣的都市——哈尔滨。

而在离铁路厅不远的地方,有一座叫春华楼的大饭馆,几乎成了当地的饮食文化地标。

那天,鹅毛大雪飘飘,春华楼的大堂刚刚开始准备一天的生意。

伙计们正闲聊时,突然进来了四个外地人。

为首的许大马棒外表看上去粗陋,可他头上的水獭皮帽子和身上的高档皮大氅,却无不透露出他的身份非常不简单。

其实,许大马棒原名许万海。

他小时候就不安分,成年前就进了大狱,出来后混迹江湖,最后在煤场做监工。

手持一根马棒,谁不听话就打谁。

因为这,他得了个外号叫“许大马棒”。

后来,他和东洋人闹翻了,带着几个人逃了出去,成了绺子里的大掌柜,混得风生水起。

这次许大马棒来春华楼可不是来胡闹的,而是陪同几个兄弟见见世面,顺便解解馋。

但当他们落座,伙计看出许大马棒并不普通,尽管脸上还有轻视之色。

许大马棒一眼就看穿了,但他不动声色,而是慢条斯理地点了一道菜:溜烧百籽。

奇菜“溜烧百籽”:难倒春华楼大厨的绝活儿伙计从没听过这道菜,可为了维护春华楼的名声,只好硬着头皮去后厨报菜。

结果,厨房的师傅们没有一个人听说过。

领厨师傅一听这菜名,差点没站起来,他知道这道菜难度大得惊人,立刻意识到来者不善。

领厨和几个师傅简单讨论了一下,决定请来他们的大师兄,这位大师兄正好在不远处的恩成楼工作。

这道菜的难度在于,它要准备各种肉类和鱼类,以及极其考究的调料和火候。

不同种类的肉和鱼须切成细丁,再用各种佐料调味,然后包成籽状,一层层码放,外形如石榴。

这道菜不仅要求食材多样,还要求烹饪工艺极其精湛。

大厨赶到后,立即开始准备。

各种肉馅和鱼泥细致入味,精确配比,再包成一百个“籽”,最后用糯米胶黏结,层层炸制。

这里最难的是炸的火候,要精准到位,不然外糊里生,或者散花。

最终,菜品上桌,春华楼上下无不目瞪口呆。

散发出的香味吸引了所有食客的注意,许大马棒插入筷子裂开四瓣,香味扑鼻,楼下一楼都被这香味所侵袭。

味道也是一绝,每层都有不同的口感和风味。

从焦香到嫩香,无不让人惊叹,几个跟班弟兄们简直是大开眼界,吃得不亦乐乎。

升华主题:从“啃水窑”到“摆谱”,时代变迁中的人情冷暖吃罢喝足,掌柜的大方地请他们享用了价值不菲的烟,许大马棒也毫不吝啬地掏出五片飞虎子,一下子结了账。

这一场,不仅是味觉上的盛宴,更是一次礼数上的较量。

在那个动荡年代,不论是大饭馆还是江湖绺子,都借着一碗饭、一顿菜传递着人情与世态。

无论时代如何变迁,人情冷暖总在不经意间流露。

那一桌奇特的“溜烧百籽”,不仅是厨艺的展示,更是人情的一种表达。

从傅家甸的繁华,到许大马棒的传奇人生,都是一个时代的缩影。

美食背后的故事,让人感叹时代的变迁,也让人回味其中的温情。

今天,或许我们再也吃不到那道“溜烧百籽”,但那些年饭桌上翻飞的刀光剑影,确是我们记忆中永远无法抹去的一部分。

或许,这就是美食的魅力。

它不仅仅填饱了我们的肚子,也丰富了我们的情感世界。

这样一段充满江湖味的厨艺传奇,也让我们在寻常的饮食中找到了些许人生的味道。