还记得那个让全网泪目的相认画面吗?谢爸和失散多年的儿子谢浩男紧紧相拥的场景,本应是这个春天最温暖的记忆。但谁能想到,这样一个充满正能量的家庭团圆故事,竟然在短短几天内演变成了一场网络暴力的狂欢?

让我们把时间拨回到3月初。当谢爸和谢浩男相认的视频在各大平台刷屏时,评论区里满是"终于等到这一天"、"祝福这个家庭"的暖心留言。但很快,一些不和谐的声音开始出现。"为什么妈妈没有出镜?"这个看似普通的疑问,在网络的放大镜下,迅速发酵成各种离奇猜测。

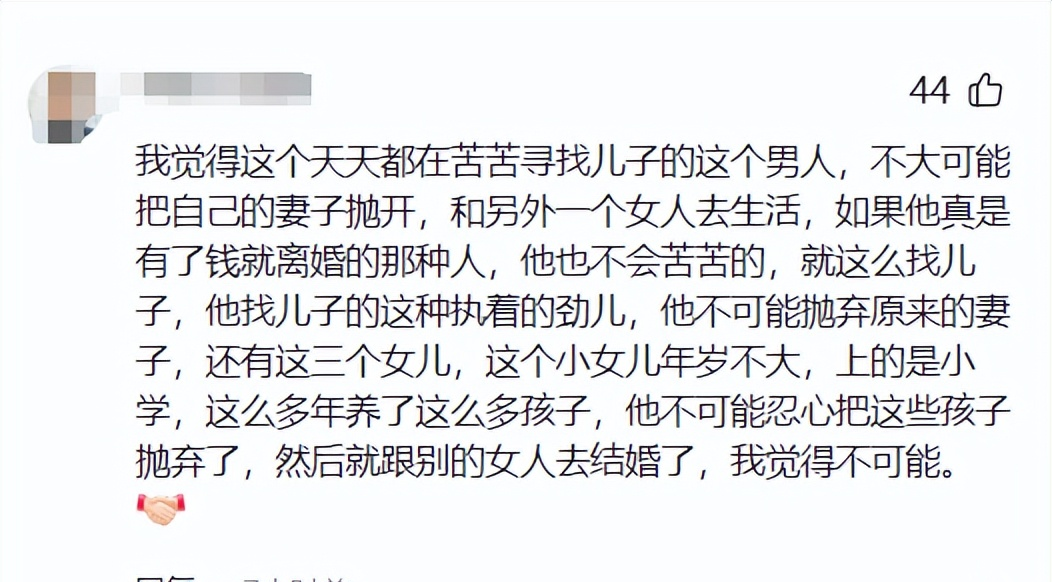

有人说谢爸和谢妈早就离婚了,更夸张的是,有人信誓旦旦地说谢爸还有个6岁的私生子。这些毫无根据的言论像病毒一样扩散,甚至有人伪造了离婚协议书和所谓的"小三"照片。这不禁让人想问:我们的网络环境怎么了?为什么总有人热衷于消费他人的痛苦?

谢爸在3月28日的直播中急得直拍桌子:"我和老婆好着呢!"这个中年男人的无奈与愤怒,隔着屏幕都能感受到。而真相其实很简单——谢妈长期受抑郁症困扰,面对镜头会焦虑,所以选择低调。亲友团晒出的家族聚餐视频也证实,谢妈一直参与家庭生活,只是不愿出现在公众视野中。

这起事件折射出一个令人忧心的社会现象:在信息爆炸的时代,我们似乎越来越容易轻信未经证实的消息。根据中国社科院最新发布的《网络谣言传播研究报告》,超过63%的网民承认曾经转发过后来被证实是谣言的内容。为什么会出现这种情况?

心理学家指出,这源于人类的"负面偏好"——我们天生对负面消息更敏感、记忆更深刻。在社交媒体时代,这种本能被算法放大,形成了"坏消息传千里"的传播规律。谢爸事件中,那些离奇的谣言之所以传播得比真相更快,正是利用了人们的猎奇心理和对"豪门秘闻"的窥探欲。

更值得警惕的是,谣言的传播已经形成了完整的产业链。有调查发现,某些营销号专门雇佣写手编造耸人听闻的故事,通过制造对立获取流量。在谢爸事件中,那些伪造的离婚协议书和所谓的"小三"照片,很可能就是这类操作的产物。

面对这种情况,我们并非束手无策。首先,法律正在重拳出击。根据最新数据,仅2023年3月,全国就查处了12起造谣案件。要知道,根据《刑法》第291条,编造传播虚假信息转发超500次就可能面临3年以下有期徒刑。谢爸晒出工商登记信息报警的做法,给所有人上了一堂生动的法治课。

但法律只是最后一道防线。更重要的是培养网民的媒介素养。清华大学新闻与传播学院的一项研究表明,经过媒介素养培训的网民,识别谣言的能力能提升47%。这提醒我们,在转发前多问几个"为什么"——消息来源可靠吗?有其他佐证吗?发布者有什么目的?

平台责任也不容忽视。各大社交平台正在测试的"谣言预警"系统和"事实核查"标签,都是值得肯定的尝试。在谢爸事件中,如果平台能更早地对相关谣言进行标记,或许就能减少很多不必要的伤害。

结语谢爸一家的遭遇不是个案,也不会是最后一个。在这个人人都有麦克风的时代,我们既是内容的消费者,也是传播的参与者。每一次不加思索的转发,都可能成为压垮某个普通家庭的最后一根稻草。

下次看到耸动的消息时,不妨先停下来想一想:如果这是我的家人,我会希望别人怎么对待?网络空间清朗起来,需要每个人的自律与善意。毕竟,我们追求的不应该只是流量的狂欢,而是一个让谢爸这样的家庭能够安心分享喜悦、无需担心被伤害的环境。

你对这个事件有什么看法?是否也曾遇到过类似的情况?欢迎在评论区分享你的故事和见解。让我们从讨论开始,共同营造一个更友善的网络环境。