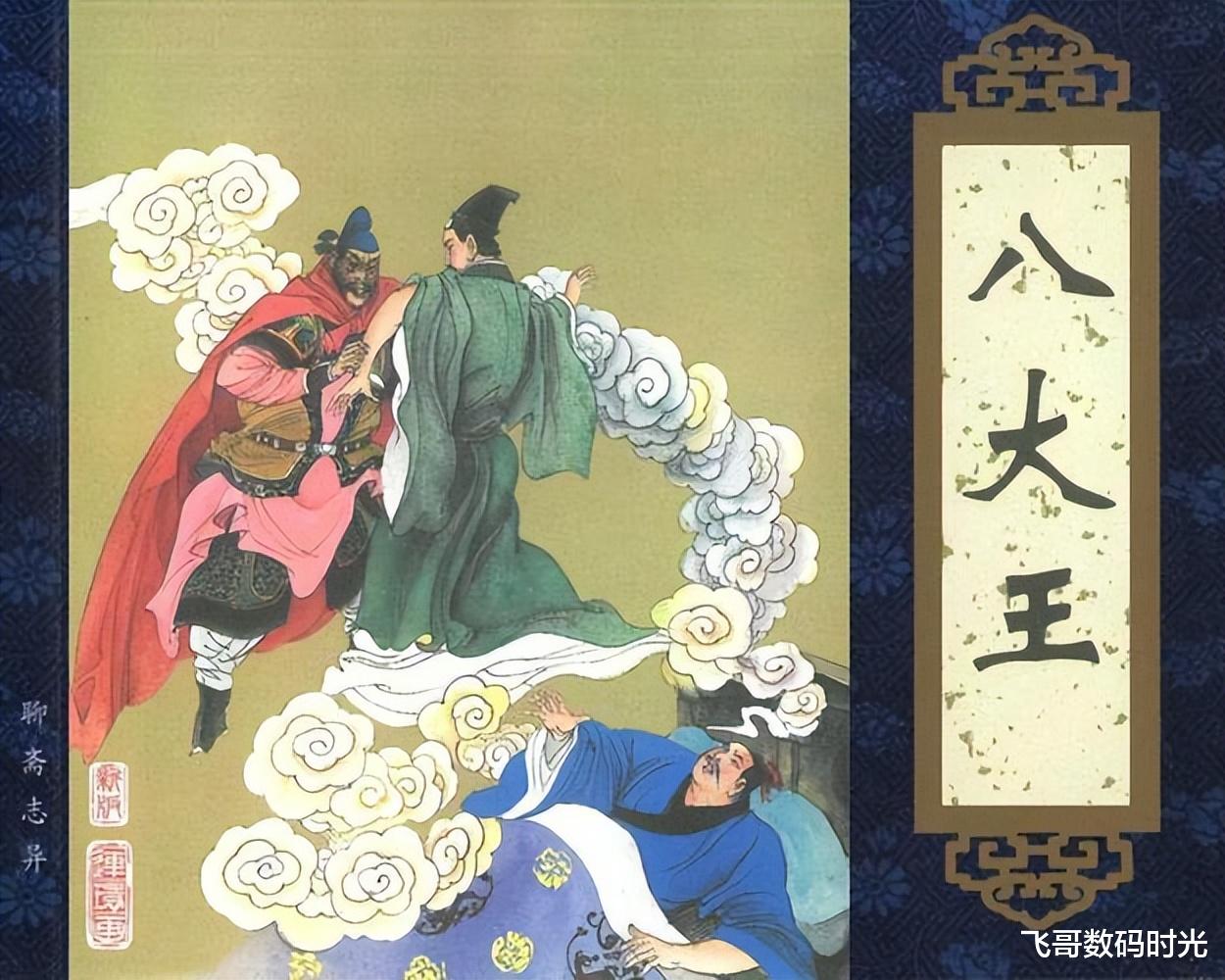

蒲松龄以一支笔撕开人间虚伪的假面,将人性的贪婪、愚妄与权谋,悉数藏进鬼狐精怪的皮囊之下。《聊斋志异》中的《八大王》,看似是一个“善有善报”的奇幻故事:落魄书生冯生因放生鳖精“八大王”而获赠异宝,从此富贵滔天,甚至娶得王府公主。然而,这层志怪外衣下,实则是蒲松龄对封建社会中人性堕落与权力腐化的辛辣讽刺。

当“善报”成为欲望的通行证,当“报恩”沦为荒诞的闹剧,蒲松龄用一场镜花水月的富贵梦,戳破了封建伦理的虚伪与溃烂。

放生与报恩的异化冯生因善心放生鳖精八大王,获赠“鳖宝”——一枚藏于臂中的小人,能助其透视地下宝藏。他借此暴富,甚至以摄魂镜偷藏肃王府三公主的魂魄。这一设定看似是传统志怪小说的“因果报应”,实则暗藏反讽:八大王以“报恩”之名赠宝,却将冯生推入贪婪的深渊,最终因镜中美人惹祸上身,险些丧命。

权贵的荒诞与虚伪肃王府对冯生的态度反复无常:因偷窥公主欲杀之,又因公主绝食而妥协,最终竟将女儿下嫁平民。这一情节赤裸裸地揭示了封建权贵的虚伪——尊严与伦理在利益面前不堪一击。而冯生以“糟糠之妻不下堂”为由拒婚的“高洁”,实则是蒲松龄对“道德绑架”的戏谑:冯妻以智慧化解危机,反衬出权贵阶层的愚蠢与无能。

“鳖宝”的隐喻:财富即诅咒鳖宝虽能透视宝藏,却需以寿命为代价。八大王最终收回宝物时直言:“佩之若久,耗人精血,损人寿命。”这无疑是对封建社会“财富即原罪”的隐喻——贪婪者终将被欲望反噬。

对科举制度的暗讽冯生作为“贵介裔而凌夷”的没落书生,通过异宝而非科举实现阶级跃升。蒲松龄借此抨击科举制度的失效:寒门子弟的上升通道早已被权贵垄断,唯有依靠“怪力乱神”才能逆天改命。

对人性贪婪的批判学者张国风指出,《聊斋》中的鬼怪“实为人心所化”。冯生得宝后,“目最明”却“心最盲”:他沉迷镜中美人,甚至冒险偷窥公主,最终引火烧身。蒲松龄以“贪”为刀,剖开人性中永不满足的欲望黑洞。

对女性智慧的颠覆性书写冯妻在故事中无名无姓,却以冷静与智慧化解灭门危机:她以珊瑚镜台打动王妃,与公主结为姐妹,最终促成“一夫二妻”的荒诞结局。这一设定打破了传统“悍妇”或“贞女”的刻板形象,暗含蒲松龄对女性生存策略的深刻洞察——在男权社会中,智慧远比美貌更具力量。王士祯评《聊斋》时强调其“以鬼狐写世情”,认为《八大王》通过“鳖精报恩”的荒诞,映射出封建社会中“恩义”与“利益”的畸形关系。

《八大王》的结局充满黑色幽默:冯生失去鳖宝回归平凡,却因娶得公主而“圆满”。这看似大团圆的表象下,是蒲松龄对封建伦理的终极嘲讽——当道德沦为交易,当婚姻成为筹码,所谓的“善报”不过是权力游戏中的一粒棋子。

正如法国思想家卢梭所言:“人生而自由,却无往不在枷锁之中。”冯生的镜中美人、肃王府的妥协婚姻、八大王的反噬警告,无一不是这“枷锁”的具象化。蒲松龄以志怪为刃,剖开的不仅是人性的贪婪,更是整个封建时代的溃烂底色。

故事的真正结局,或许藏在冯妻那一抹从容的微笑里:在荒诞的世间,清醒者方能自渡。