1948年,中央曾经选派了21名中央领导人和烈士子女,送往苏联留学深造,简称为“4821”。

这些孩子去苏联,组织指明了他们不学军事和政治,就是去学经济和工业的,为了建国后为建设新中国做准备。

在“4821”同学之中,父辈职位最高的就是高毅。

他的父亲高岗,官职已经做到了国家副主席。

但这个“高干子弟”却是最“不得志”的,他的同学们大多成了各个领域之中不可或缺的领军人物,而他只是一名普普通通的技术工人。

1930年,高毅出生在陕西横山。

当年高岗和刘志丹在轰轰烈烈闹革命的时候,高毅和母亲杨芝芳在老家山西横山艰苦度日,只能靠给地主做工勉强维持生计。

若不是母亲苦苦支撑,高毅也许已经被地主卖掉了。

陕甘宁根据地建立以后,高岗才找到妻儿,把他们接到了瓦窑堡。

此时的高毅才以“高干子弟”的身份进入了延安保小读书。

可母亲来到延安没多久,高岗就提出和她离婚。

杨芝芳晚年回忆说,当时高岗已经是一名领导了,经常要出席各种会议。而杨芝芳没有文化,又裹小脚。

高岗觉得两个人本来就是包办婚姻的悲剧,在一起不合适,所以就提出了分手。

杨芝芳很清楚高岗的为难之处,就同意了,分开之后,他们也经常联系,以革命同志相处。

杨芝芳和高岗的第二任妻子李力群相处也不错。

当时的杨芝芳也没想到,离婚反而让自己的余生免除了一场巨大的腥风血雨。

杨芝芳离婚后也没有失去人生的方向,她努力学习,在瓦窑堡入了党,还担任了瓦窑堡被服厂的厂长,多次受到表彰,还受到了毛泽东和周恩来的接见。

高毅的教育也进入了正轨。

1939年,周恩来因为骑马受惊摔伤了胳膊,去苏联治疗。

周恩来这次去苏联,带着高毅,陈昌浩之子陈祖涛,陈伯达之子陈小达,刘少奇子女刘允斌、刘爱琴以及干女儿孙维世。

这些孩子在苏联第二国际儿童院读书。

1947年,哈尔滨解放,高毅回国后在哈工大预科学习。

但高毅已经习惯了苏联的生活,中文并不好,在哈尔滨生活也不习惯。

1948年,他和二十多个选派生再次前往苏联,在莫斯科动力学院土木系学习建筑。

1951年年底,高毅提前回国,按照高岗的安排,进入了哈工大学机械。

高毅在哈工大结识了一生的挚爱宋丽达。宋丽达是化学系的学生,宋父在哈尔滨公安局工作。

两人因为相同的苏联留学经历,所以经常一起聊天,渐渐地成为了情侣。

然而,还没有等两人顺利毕业,因为高岗出了事儿,他们就被分配到了120工厂去工作。

母亲杨芝芳在抗战期间一直留在延安,担任中国战时儿童保育会陕甘宁边区分会会长,兼延安儿童保育院院长。电影《马背上的摇篮》就是拍杨芝芳他们保育院。

新中国成立后,组织安排杨芝芳去了哈尔滨。但哈尔滨天气寒冷,杨芝芳无法适应,就又回到了陕西。

为了照顾杨芝芳,高毅夫妻俩也搬到了西安。

从此以后,高毅就一直在430厂做技术工人,高毅搞工艺,宋丽达搞设计。

然而,高毅还是受到了高岗的牵连,被送到了咸阳纺织器械厂隔离审查。

包括平时和高毅走得比较近的技术工人也受到了牵连,他们大多数丢了工作,只能回乡种地。

好在当时工厂里的工人对他们很友善,而且相信他们的为人,帮助他们走过了特殊时期的一道道难关。

审查人员从高毅这里得不到什么东西,就想要逼着宋丽达开口。

当时宋丽达的母亲和弟弟妹妹都在苏联,宋丽达是可以去苏联的,母亲都已经在苏联帮她找好了工作。

但因为高毅不能走,宋丽达最终拒绝了。

高毅因为受到了父亲的牵连,就连做一个普通的工人都处处碰壁,一生坎坷。

一直到1979年,经过中央领导的批示,高毅才调回了北京,在市科委电加工研究所从事机床研究。

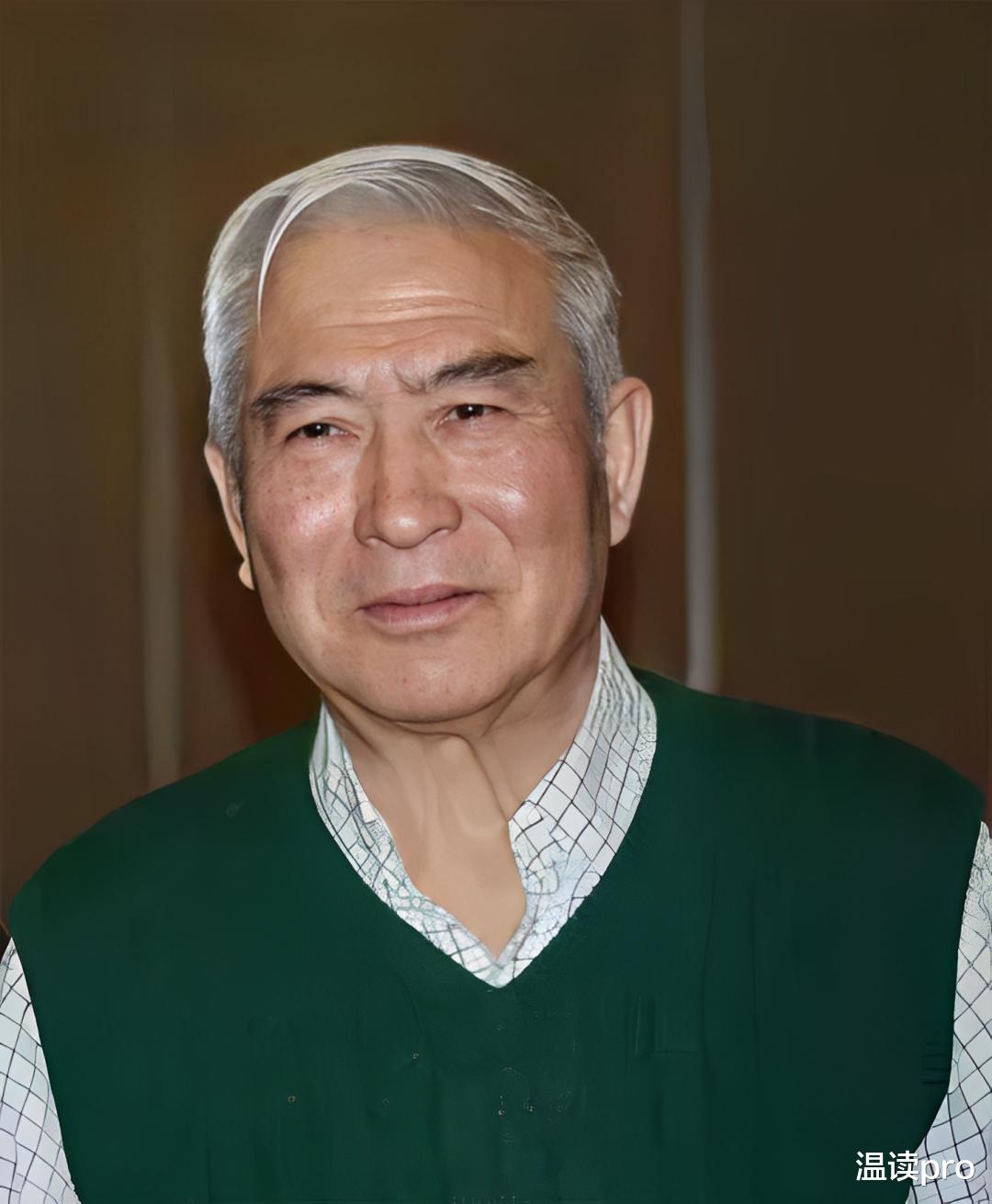

晚年,他以高级工程师的身份离职休养,非常低调,连门都很少出。

后来有记者想要采访高毅,高毅总是以“中文不好”拒绝。

因为特殊经历,高毅非常谨慎,和人打交道,他的回答都是言简意赅。

有时候,不知道怎么回答,会用俄语询问妻子的意见。

两人在中国生活了大半辈子,但在家里还保持着苏联时期的生活习惯,直接用俄语交流。

高毅唯一的兴趣和消遣就是看电视,宋丽达希望他能出去走走。

她听说游泳对老年人的身体好,院子里面就有游泳池,希望高毅去试试,但高毅并不喜欢。

真正能让高毅放下防备的,还是和以前留苏的老同学们一起聚会。

满头白发的高毅还像年轻时一样,和老同学谈笑风生,整个人的状态都是放松的。

家中的同辈,因为高岗的关系,多多少少受到了牵连,晚年回想过去,也会向高毅抱怨发牢骚。

但高毅想得很通透,这些过去已经成为历史的云烟:想当年国内战火纷飞,而高毅和那些留苏的孩子们,拥有一段和平又宁静的童年。他已经感觉到自己很幸运了,也很知足。

当年在苏联长大的孩子,很多回国后,因为语言、文化的不适应,还有在文革时期被当作“苏联间谍”反复调查,受到了刺激,精神受到了创伤而选择了自杀。

“比起这些人,我们还有什么可抱怨的呢?”

高毅总是这样微笑着安慰家人。

除了高毅之外,高岗和李力群有两个儿子三个女儿。两个儿子一位是科学家,另一位是音乐家,很有成就。大女儿和二女儿都从医学院毕业,从事医务工作,小女儿从事文学,且拥有博士学历,是家族学历最高的。

参考资料:

《高岗之子,令人同情的“高干子弟”》——文史博览

《高岗之子高毅的坎坷人生》——共产党员

《遭遇“包办”婚姻的延安女青年》——文史博览