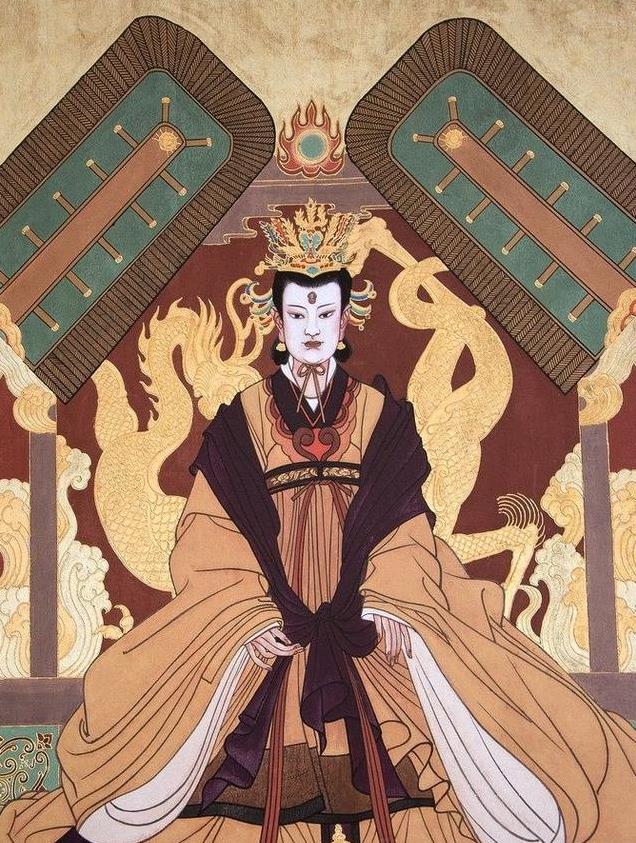

世人皆知武则天是中国历史上唯一的女皇帝,却不知她登基称帝时已经67岁高龄。更令人惊讶的是,这位年过花甲的女帝却开始大胆启用年轻貌美的男宠,这在当时引起了朝野上下的巨大争议。然而,鲜为人知的是,武则天选择男宠背后,竟然隐藏着一段令人心疼的往事。这位叱咤风云的女帝,为何要在暮年之际如此不顾世俗眼光?她真正的用意究竟是什么?

一、从"冯小宝"到"薛怀义":一个和尚的荣辱升迁

世人皆知武则天有个著名的男宠叫薛怀义,却不知这个在历史上留下浓墨重彩一笔的和尚,竟然出身如此卑微,本名只是叫冯小宝。

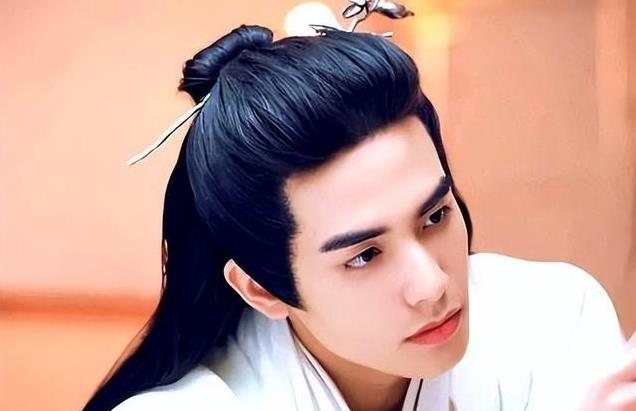

公元684年,长安城里来了一位特别的和尚。这位和尚生得身材魁梧,面容俊朗,一举一动都透着一股与普通僧人不同的气质。此人便是后来声名显赫的薛怀义,当时还叫冯小宝。

冯小宝原本是千金公主府上的一名普通仆从。这位千金公主可不是一般人,她是唐太宗的女儿,武则天的大姑子。一次偶然的机会,千金公主发现这个仆从不仅相貌出众,还能说会道,便起了心思,要将他献给武则天。

当时的武则天虽然已经垂帘听政,但还未正式称帝。为了给冯小宝一个体面的身份,武则天先是让他剃度出家,在皇家寺院里当了和尚。这并非是一时兴起,而是深思熟虑的安排。

原来当时佛教在长安城十分兴盛,寺庙林立,高僧云集。武则天更是常常邀请有名望的僧人入宫讲经,这样一来,一个年轻和尚频繁出入宫廷也就不会引起太多非议。

但武则天显然不满意冯小宝这个粗俗的名字。她一番思量后,为他取了个新名字叫"薛怀义"。这个名字大有深意:薛是当时名门望族,让他冒充薛氏子弟能给他增添几分体面;"怀义"二字更是寓意深远,表示此人心怀忠义。

从此,这位从仆从到和尚的年轻人,摇身一变成了"薛怀义"。武则天还给他安排了一个体面的差事,让他主持皇家大明寺的建设工作。

大明寺的建设可不是一般的工程,光是选址就耗费了不少心思。武则天命令工部在长安城北选了一块风水宝地,要在那里建一座气势恢宏的皇家寺院。薛怀义负责督建,每日都要向武则天汇报工程进度。

让朝臣们没想到的是,这个和尚不仅会管理工程,在政务上也颇有见地。渐渐地,武则天开始让他参与一些政事,还授予他官职。这可让朝中大臣们坐不住了。

但武则天对薛怀义是越发信任。朝廷有什么重大建设项目,她都会交给薛怀义负责。一时间,这个出身低微的和尚成了朝中炙手可热的人物。从前对他爱答不理的官员,现在见了他都要笑脸相迎。

然而,权势越大,非议越多。一些大臣开始私下议论,说一个和尚不该插手朝政。但此时的薛怀义已经今非昔比,有武则天的庇护,这些议论声也奈何不了他。谁能想到,当年那个在千金公主府中默默无闻的仆从,如今已经成了一人之下万人之上的重臣?

二、朝臣的反对声浪与权力博弈

世人皆知武则天临朝称制,却不知她这位女帝在后宫用人之事上,还真遇到了一个棘手的难题。这难题不是别的,正是来自朝臣们对薛怀义的强烈反对。

这事还得从监察御史王有礼说起。那一年,王有礼上了一道奏折,内容可谓惊世骇俗。他在奏折中提到,当年唐太宗时期有个琵琶名手叫罗黑黑,因为要在后宫教授琵琶,按照规矩做了净身才能入宫。如今薛怀义既然深得陛下赏识,不如也效仿此例,让他净身后再出入宫闱,也好堵住悠悠众口。

这道奏折一上,朝野震动。表面上看,王有礼是在为武则天考虑,实则暗藏机锋。他这是在提醒朝臣们:薛怀义的身份究竟是什么?是朝廷命官,还是后宫男宠?

要知道,大唐朝廷可是有着森严的制度。朝堂上的官员,没有特殊诏令,是不能随意进入后宫的。同样的,后宫中人也不能随意干预朝政。可这薛怀义倒好,今日在朝堂上议政,明日又在后宫中陪侍,这不是打破了朝廷的规矩吗?

宰相苏良嗣就曾经在朝堂上对薛怀义发难。那日薛怀义正要从南门进入朝堂,苏良嗣当众发怒,质问道:"这是何人,也敢从宰相必经的南门而入?"说罢,还命人将薛怀义拦住。

这事闹得沸沸扬扬,薛怀义只得从北门进出。看似是个小事,实则是朝臣们在用实际行动抗议:你薛怀义到底算什么身份?既不是正经的朝廷命官,又不是正式的后宫妃嫔。

朝臣们的反对还不止于此。每逢朝会,但凡薛怀义开口议政,总有大臣故意咳嗽或者低声议论。有时薛怀义走在路上,一些官员还会故意避而不见。这些举动虽然细微,却都在表达着他们的不满。

更有意思的是,当时的御史台竟开始翻查起古代帝王用人的典故。他们找出了不少历史上因宠信小人而导致国祚倾覆的案例,借机在朝堂上旁敲侧击。这些大臣们打的是什么主意,大家心知肚明。

面对朝臣们的这些举动,武则天倒是显得格外淡定。她既不答应让薛怀义净身入宫,也不正式赐他后宫妃嫔的身份。就这样,薛怀义便一直处在一个尴尬的位置上:既不是正经的命官,又不是正式的妃嫔。

这种局面一直持续到后来"奉宸府"的设立。这个新设的机构,专门安置那些深得武则天信任的近臣,也算是给了他们一个名正言顺的身份。只是到那时,薛怀义已经因为自己的狂妄而自取灭亡,再也享受不到这份殊荣了。

三、武则天的政治智慧与权谋布局

世人皆知武则天善于用人,却不知她在处理男宠问题上,竟然还暗藏了一套精妙的权谋布局。正是这番布局,让她在朝臣们的反对声中依然能稳坐龙椅。

公元688年,武则天下令设立了一个特殊的机构——"奉宸府"。这个机构的前身叫"控鹤监",表面看来不过是管理皇家园林的小部门,但真实用意却大有深意。

要说这"奉宸府"的设立,还真是个绝妙的主意。它名义上是负责皇帝日常起居和娱乐活动的机构,可实际上却成了武则天安置亲信的一个重要渠道。更妙的是,这个机构不同于其他宫廷部门,它既不属于后宫系统,也不完全归属于朝廷体系,而是独立存在的一个特殊衙门。

"奉宸府"成立之初,武则天便任命了几位德高望重的大臣入职。比如当时的御史中丞吉顼,此人在朝中声望极高,曾经劝说武则天诛杀酷吏来俊臣。还有员半千,这位可是史上第一位武状元,素有清正廉洁的美名。

将这些正直的大臣安置在"奉宸府",无疑给这个机构增添了几分正统性。有了这些德高望重之人坐镇,那些反对的声音自然也就小了许多。

更有意思的是,武则天还在"奉宸府"中设立了"内供奉"的职位。这个职位既不是正式官员,也不是宫廷侍从,而是一个特殊的身份。正是通过这个职位,武则天解决了男宠们身份不明的尴尬处境。

不仅如此,武则天还经常让"奉宸府"的官员参与一些重要决策。比如在讨论立储问题时,就是"奉宸府"的官员们首先提出了要迎回李显的建议。这样一来,"奉宸府"就成了一个可以影响朝政的重要机构。

但武则天在用人上也十分讲究分寸。她将"奉宸府"的权力控制在一个适当的范围内,既不让它过于强大以至于威胁到朝廷正统机构,也不让它太过弱小而失去存在的意义。

更令人称奇的是,武则天还善于利用"奉宸府"来平衡朝中各方势力。当大臣们因为某个决策争执不下时,她就会让"奉宸府"的官员出面调停。这些官员既不属于任何派系,又都是她的亲信,自然能够在纷争中起到润滑剂的作用。

这种做法不仅化解了朝中的矛盾,还让那些原本对男宠心存不满的大臣们也不得不承认"奉宸府"的存在价值。正是通过这样的制度设计,武则天既满足了自己用人的需要,又避免了过多的非议。

四、张氏兄弟的崛起与影响

世人皆知武则天晚年宠信张氏兄弟,却不知这对兄弟的出现,竟让朝廷上下掀起了一场前所未有的风波。这场风波的主角,便是有着"若比莲花花亦羞"美貌的张昌宗,和他那位同样俊美的哥哥张易之。

这对兄弟的入宫,还得从太平公主说起。那年,太平公主为了讨母亲欢心,特意在山东士族中物色了一位名叫张昌宗的美少年。这张昌宗不仅生得容貌出众,还精通音律,能歌善舞。

张昌宗入宫后,很快就凭借着自己的才艺得到了武则天的赏识。不同于薛怀义的粗鲁,张昌宗举止优雅,谈吐得体,这让武则天十分满意。于是没过多久,张昌宗就举荐了自己的哥哥张易之一同入宫。

张氏兄弟在宫中的地位与日俱增。武则天不仅赐予他们高官厚禄,还将他们的父亲任命为刺史,母亲封为太夫人。一时间,这个原本默默无闻的山东士族之家,摇身一变成了显赫的高门大户。

不过,张氏兄弟的权势可不止于此。有一天,朝中一位官员为了升官,私下贿赂张昌宗五十两黄金。张昌宗转头就告诉了负责选官的侍郎。这位侍郎一时疏忽,竟然丢失了写有贿赂者名字的文书。为了不得罪张昌宗,这位侍郎索性将所有姓氏相同的官员都提拔了一番。

更令人惊讶的是,张氏兄弟不仅能左右官员的升迁,就连皇族宗室的命运也在他们掌控之中。有一次,李显的儿子李重润和女儿李仙蕙私下议论张氏兄弟专权。张易之得知此事后,立即向武则天报告。

消息传到李显耳中,这位皇子不敢怠慢,立即将自己的儿女处死。这一举动让朝野震惊:堂堂皇子,竟然因为两个男宠的几句话,就要了自己子女的性命!

但事实上,李显并非害怕张氏兄弟本人,而是忌惮他们背后的权力。因为在当时,这对兄弟已经成为了武则天的代言人,经常替女皇传达旨意,处理一些她不便亲自出面的事务。

与此同时,张氏兄弟还在"奉宸府"中担任要职。他们不仅参与朝政,还经常在重大决策中发挥关键作用。比如在皇位继承问题上,就是他们建议武则天放弃立武氏一族为太子的想法,转而支持迎回李显。

这样的权势让许多大臣都不得不对张氏兄弟礼让三分。就连一向刚正不阿的御史们,也不敢轻易弹劾他们。毕竟在那个时候,得罪了张氏兄弟,就等于得罪了女皇本人。

五、男宠背后的政治深意

世人皆知武则天晚年宠信男宠引来诸多非议,却不知这位女帝用人之道竟然暗藏玄机。那些表面上看似荒唐的决定,背后实则蕴含着深远的政治考量。

在武则天执政期间,朝廷上下一直存在着一个微妙的平衡。一边是以宰相为首的文官集团,一边是以武氏宗族为代表的外戚势力。这两股势力相互牵制,谁也不能完全压倒对方。

正是在这种情况下,武则天开始重用男宠。这些人既不属于文官集团,也不属于武氏宗族,却能够直接接触到最高统治者。他们就像是一把特殊的尺子,能够测量朝中大臣们的忠诚度。

比如在处理来俊臣案件时,就是"奉宸府"的官员们首先向武则天揭露了这位酷吏的罪行。他们既不需要顾忌朋党关系,也不用担心得罪权贵,可以直接向女皇反映真实情况。

更有意思的是,武则天还经常让男宠们出面传达一些敏感的指令。当需要惩处某位大臣时,往往是由张昌宗或张易之先去试探。如果反应强烈,武则天就会改变主意;如果无人反对,就会继续推行。

这种做法让武则天能够在不直接面对朝臣的情况下,了解各方势力的真实态度。而男宠们则成了她观察朝廷动向的一个重要窗口。

除此之外,男宠的存在还有另一层考虑。武则天登基时已经六十七岁,在当时的观念中,这个年纪的统治者很容易被认为精力不济。但有了这些年轻貌美的男宠在身边,反而给人一种女帝仍然精力充沛的印象。

这一点从朝廷的日常政务中就能看出来。每当有重大决策需要商议时,武则天都会让张氏兄弟出面组织讨论。他们不仅要传达女皇的意思,还要收集大臣们的各种建议。这种方式既展示了女皇对朝政的掌控,又避免了她因年事已高而遭到质疑。

再比如在处理皇位继承问题上,武则天就是通过张氏兄弟向朝臣们释放信号。当时朝中有不少人支持立武氏子孙为太子,但张氏兄弟却提出了迎回李显的建议。这个建议最终得到采纳,不仅稳定了政局,还为后来的李唐王朝复辟铺平了道路。

即便到了晚年,武则天仍然保持着这种精妙的权力平衡。她既不让张氏兄弟的权力过分膨胀,又给予他们足够的信任和支持。这种做法确保了朝廷的稳定运转,也为她的统治提供了有力保障。