编者按 | 蓝鹰书画总编辑陈放:“一年好景君须记,最是橙黄橘绿时。” 画家杨林以其独特视角,带我们走进秋日的诗意世界。在塔川,他沉醉于木子树的斑斓,感受秋意如诗,体悟 “秋天是第二个春天” 的美好。于查济,他钟情板栗树的苍劲,领略 “十里查村九里烟” 的悠然。

秋景如画,亦如人生。在杨林的笔下,秋不仅是自然景色的呈现,更是心灵的映照。他在写生中思索艺术的传承与创新,感叹古人诗画意境之高远,又在创作中寻找自我的表达。

正如 “外师造化,中得心源”,杨林从自然中汲取灵感,将对秋的感悟凝于笔端。希望读者能跟随他的笔触,在这秋意阑珊处,探寻艺术与生活的交融之美,收获属于自己的心灵启迪 。

著名画家杨林:感悟秋日的画语

文图\杨林

一、诗意塔川秋意浓郁之时,世间处处皆被秋景装点,色彩绚丽缤纷,而塔川秋色,是我每年秋日必赴的寻秋佳处。一来我画院与塔川相距不远,二来此地秋景堪称周边最为经典且具代表性的景致。

塔川有自然山川与徽州古民居相互映衬,独具特色的塔川秋树“木子树”更是一绝。木子树造型奇异古朴,树叶变色时层次丰富。正如“秋天是第二个春天,每一片秋叶皆是一朵花”所言,面对辽阔山河,以及秋色连绵起伏的山峦,令人沉醉。而我愿做那心境宁静之人,倾听树叶轻颤,聆听秋日物语。每年秋天,携带画笔追寻秋意,已成为我雷打不动的习惯。

人们常说秋色如画,谈及古人描绘秋天的画卷,元赵孟頫的《鹊华秋色图》令我印象深刻。此画描绘齐州(今山东济南)华不注山和鹊山的秋日景色,画中场景至今仍有迹可循,画中长汀层叠,渔舟时隐时现,林木与村舍相互遮掩,两山遥相对望,中间为开阔平原,疏林屋舍、洲渚芦荻错落分布,红树芦竹与渔舟相伴,青山翠树间红叶似火,层层叠叠,跃然纸上。赵孟頫以水墨晕染山石树木,开创性地将水墨山水与青绿山水融为一体,初看平淡,实则蕴含质朴、淡泊意趣,笔墨韵味十足。在没有照相机的古代,画家的画笔成了记录这般美景的唯一工具。

当然,古人诗句中的秋色,又是另一番动人景象。像元代马致远的《天净沙·秋思》,“枯藤老树昏鸦,小桥流水人家,古道西风瘦马。夕阳西下,断肠人在天涯”,寥寥数语,勾勒出深秋的寂寥与游子的愁绪,至今让人反复吟诵,难以忘怀。

如今,记录秋色的手段多样,拍照和摄影最为常见,手机更是让记录变得方便至极。但在我看来,照片和摄影过于直接,少了含蓄,更缺乏艺术家的创作情感。诗意含蓄,对欣赏者修养要求颇高。而我,依旧偏爱用绘画的形式,记录下我眼中独特的秋色。

十一月的塔川,秋高气爽,云淡风轻,迎来了秋色的鼎盛时节。漫山遍野的秋叶五彩斑斓,沟壑纵横间,层林尽染,白墙青瓦点缀其中,构成一幅绚丽多彩的皖美画卷。其实,观赏塔川秋色的范围并非局限于塔川村,周边的山川乡野,同样美得令人陶醉,如卢村、协里、木坑竹海、奇墅湖等。今年我在塔川写生,便未踏入塔川村,而是选择周边更自然鲜活的乡野间。

在塔川写生时,恰逢一夜秋雨后的清晨,暑气消散,凉风拂面,远山雨雾迷蒙,烟云缥缈,尽显秋天的寂静旷远,这与中国文人画的精神不谋而合。在这样的秋色中,与自然对话,将向往之地都变成走过的路、笔下的画,记录塔川之秋,实乃难得。雨后的山野,在晨光映照下,云雾缥缈,意境十足,不仅吸引了众多像我这样的画者,全国各地的摄影爱好者也奔波于塔川周边山野田间,不停按下快门,生怕错过这稍纵即逝的美景。

即将凋零的山野树木,在这即将落幕的秋天,绽放着最后的璀璨。深沉墨绿、灿烂金黄、热烈火红,这些相互冲突的颜色,被大自然巧妙调和,令人心醉神迷。寻秋之旅,不仅是一场视觉盛宴,更是一次心灵洗礼。今年,我从南至北走过诸多地方,太行山、雁荡山、杨家堂等都留下我写生的足迹,但塔川于我而言,年年令人向往,常画常新。塔川秋天的美,静谧、沉淀又火热,让人敬畏。

唐虞世南的诗“垂緌饮清露,流响出疏桐。居高声自远,非是藉秋风”,意境悠远,饱含诗人秋日感怀。此时,最易激起怀古情愫,让我们感受古人的优雅,以及对自然认知的深邃,他们为我们留下了丰富多彩的诗文书画。在这方面,不得不承认,古人远超我们。古人写秋,妙句频出。唐代诗人刘禹锡的“晴空一鹤排云上,便引诗情到碧霄”,将秋的清远空旷与诗人的豪情抒发得淋漓尽致。南宋僧人玉涧,既是诗人也是画家,他的题画诗“西边刹景入毫端,怕落秋江隐暮岚。残照未改渔火动,老翁闲自说江南”,蕴含浓厚禅意与空灵之感。

写生中的秋景美不胜收,可一旦涂抹于宣纸之上,我总觉得画面与诗意韵味难以企及古人诗画中的意境,今天的写生,更多是写实性的厚重与浑浊,更别说禅意与超越自然的境界了,当然是有得也必有失。这或许与中国画重笔墨轻色彩,以及意象造型与形神的取舍等有关,优点有时也成了缺点,当然写生中不可缺少的是生动与鲜活,真是鱼和熊掌不可兼得也。秋天的山野,若没有色彩烘托,实在难以展现热烈、浪漫与荒寒远淡、秋风萧瑟相互交错的意境,倪元林和八大山人的墨笔秋山便是例证。而赵孟頫和王蒙的秋色山水,则别有一番风情,秋的韵味愈发浓郁。每日在塔川写生,凉风渐起时,观山观水,都能感受到秋的晴岚之气。看天际下的山峰,透着淡淡的悠远;观远近之水,皆有绵绵的静谧。从塔川宏村隧道的观景台,观奇墅湖秋色,悠远绵静之美尽显。清波映照,沙净天宽,秋气高爽,空灵迷离的景象,对我这个意欲作画的人来说,诱惑难以抗拒。

目睹如此美妙的秋景,我总有描绘下来我总有描绘下来的冲动。可一旦动笔,又总觉不够尽兴,仿佛笔墨未能留存有分量的东西。即便如此,我依旧一张接一张地画着秋天,怀揣愉悦心情,沉醉于每一个秋色之中,这便是我最大的收获。正如明代诗人和画家李日华写秋景的佳句“梦回不信秋期近,水影苹香正入窗。不须更染芙蓉粉,只取秋来淡淡峰”,以及 “落日万山紫,虚亭一叶秋。山中无一事,石上坐秋水。水静云彩空,我心正如许”,这般诗情画意的秋色,怎能不让我心正如许,四季轮回的秋天每年如期而至,我也年年如期寻秋而来。

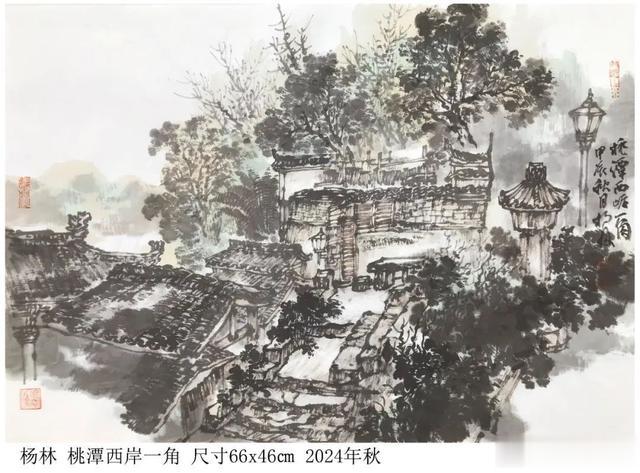

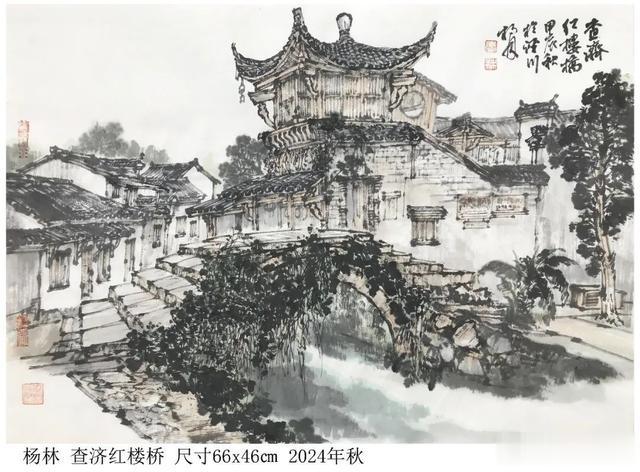

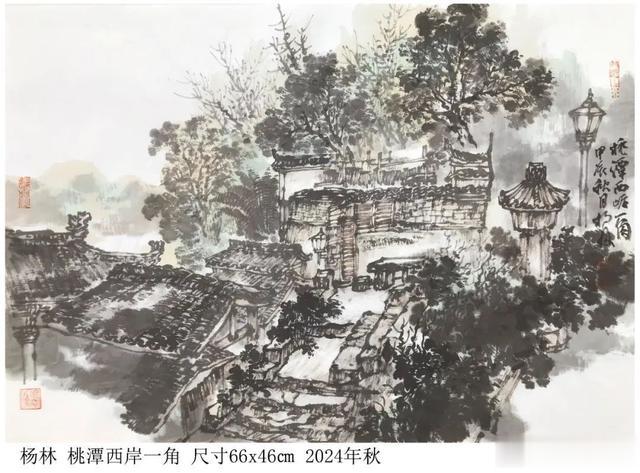

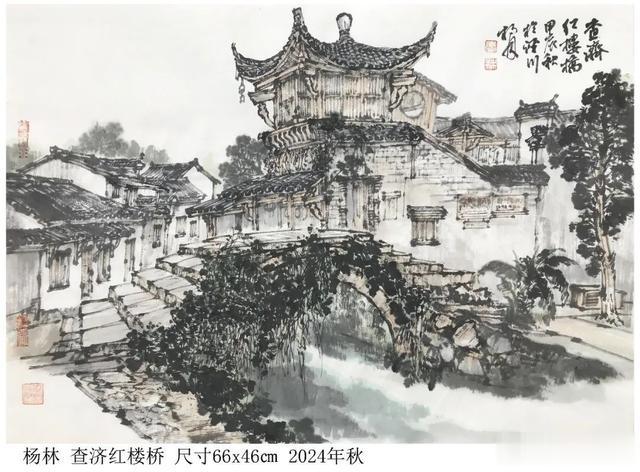

二、十里查村九里烟坐落于泾川的查济,我已记不清来过多少次了。闲暇时,我总爱驾车来此画上几日。一来这里离家近,二来人文与自然景观绝佳,尤其是查村周边乡野风光,有山、有树、有田园、有民居,更为人难得的是有一种散淡的乡野之气,极适宜中国画的表现。古诗有云:“十里查村九里烟,三溪汇流万户间,寺庙亭台塔影下,小桥流水杏花天”,描绘出查济古村如诗如画的意境。

查济古村历史悠久,始建于唐武德八年,至今已有一千三百多年。古村落沿岑溪、许溪、石溪而建,环村四门三塔,三水流淌其中,特别是沿许溪数公里两岸,河岸景观丰富自然,民居错落有致,堪称山水画写生的绝佳之地。

唐代大诗人李白的《山中问答》“问余何意栖碧山,笑而不答心自闲。桃花流水窅然去,别有天地非人间”,便是唐天宝十四年,李白受查师谟之邀,来到查济碧山时所作。李白的《赠汪伦》“桃花潭水深千尺,不及汪伦送我情”,让泾县桃花潭声名远扬,如今的查济村便在桃花潭镇范围内。近日,我在秋日残阳下,再次追寻李白曾到访的桃花潭,感怀良多。

《淮南子·说山训》有言:“一叶落知天下秋”“以小见大,见一叶落而知岁之将暮”。可见秋天,树的变化最具代表性,在塔川主要是木子树、三角枫等,而在查济,我认为板栗树最具代表性,因为这里是板栗之乡。过去,板栗树是经济型林木,百姓家中多有栽种。查济村的板栗树数量众多,从许溪画家村的溪岸边,到沿山公路两旁,再到农家的庭前院后,随处可见高大挺拔的板栗树。查村人视板栗树为幸福树、吉祥树,它也是过去查村人的主要经济来源。

板栗树生长迅速,查济许多板栗树都有几十年乃至上百年历史,古朴自然。其四季变化明显,春夏时节,板栗开花,漫山遍野仿佛散落无数翡翠,白墙黑瓦间,似串起颗颗熠熠闪光的绿宝石;板栗扬花时,一串串栗子花如玉珠挂帘,鹅黄粉黛,风吹帘动,清香四溢。

我尤其钟情于板栗树的造型,树干粗壮高大,根系发达,牢牢抓住土壤汲取养分。枝条繁多修长,叶子繁茂,两树之间叶子相互交织,展现出沉稳又充满生机的美。落叶后的枝干愈发苍劲挺拔,树干呈深褐色,秋风拂过,纹理清晰可辨。秋天的板栗树干脆利落,许多大树上能看到被折断的粗枝,透着宁折不弯的倔强。这些折断的树枝,有的可能是打板栗时折断的,有的是被自然折断,但第二年,新的枝桠又在老枝上茁壮成长,预示着新的生命轮回。

在中国画的表现中,板栗树更显粗犷大气,我十分喜爱这样的树之造型。每次到查济村写生,看到有板栗树映衬的古民居,我都兴奋不已,迫不及待想要描绘下来。深秋时,板栗树大部分叶子落尽,未掉落的也卷曲干枯,愈发凸显秋色的苍枯之气,还有几片绿中带黄的叶子,在阳光照耀下,显得从容又富有生机。板栗树叶片较大,用中国画的笔墨表现,极为潇洒畅快,画得多了、熟了,有时再爬上一些自由伸展的藤蔓,枯藤老枝相互交错,用干苍而又湿润的笔墨去表现,更有一种野逸之气,自然能收获难得的愉悦与满足。

查济不仅是画家村,生活在查村的人,亦是画中人。秋日里,查村的山里人家在秋山深处,迎着阳光,沐浴秋色,聆听鸟鸣,水岸荻花萧瑟,怡然自得。村民辛勤劳作,稚童嬉戏玩耍,厅堂之上高士踞坐榻上展卷阅读,一派祥和。这样的场景在查济已延续了1300多年。我钟情于这里山的静谧、水的灵动,以及古村中祥和的生活场景,动静相宜,契合中国人的哲学思想。在这里浓缩了中华民族五千年厚重的文化传承,探寻思索圣贤对天、地、人三者的宇宙观,以及笔墨情趣的辩证关系,以笔墨感悟自然,将真实景物转化为意象的点线。山石、树木、建筑、花草等自然物象皆具灵性,以观物写心的状态写生创作,践行“外师造化,中得心源”的理念,在自然中方能寻觅到属于自己的精神世界。

我始终觉得,观赏山水、欣赏秋景、描绘秋景时,若能捕捉古人对山水实景和山水画作品的艺术理解,用来诠释现实眼中和画中的景象,再结合自己对自然的感悟,定是一种美妙的精神享受。从眼前之景,到指尖笔触,再跃然纸上,让漫山秋色与灵感碰撞,幻化成美丽画卷,便是对秋色最美的答卷。查济,正是这样一处能寄托情思、幻化成美丽画卷的地方,所以今年3月底,开春写生的第一站,我们便选择了查济,不久后的查济我们又会再一次的相见 。

杨 林,中国美术家协会会员,安徽黄岳画院院长、徽州碑林艺术馆馆长,零界点:朱零山水画研究会副会长。曾获全国首届扬州八怪杯书画大奖赛一等奖,尚意2017全国美展最高奖(中国美协)、入选2017泾上丹青全国美展(中国美协),2017年安徽省美术大赛最高奖,2018中国福州海上丝绸之路中国画展最高奖(中国美协)。入选2018山水砚都多彩肇庆全国美展(中国美协)、2019年弄潮杯全国中国画大赛优秀奖(西冷印社主办)、2019首届吴昌硕国际艺术大奖赛二等奖(西冷印社主办)、建国70周年安徽省美术大赛优秀奖(安徽省美协主办)、2020"中国美术世界行"成果汇报展最高奖(中国美协)、第四届"弄潮杯"钱塘江金石竹木拓片展二等奖(西冷印社)等。

感谢阅读

-END-

如今,记录秋色的手段多样,拍照和摄影最为常见,手机更是让记录变得方便至极。但在我看来,照片和摄影过于直接,少了含蓄,更缺乏艺术家的创作情感。诗意含蓄,对欣赏者修养要求颇高。而我,依旧偏爱用绘画的形式,记录下我眼中独特的秋色。

如今,记录秋色的手段多样,拍照和摄影最为常见,手机更是让记录变得方便至极。但在我看来,照片和摄影过于直接,少了含蓄,更缺乏艺术家的创作情感。诗意含蓄,对欣赏者修养要求颇高。而我,依旧偏爱用绘画的形式,记录下我眼中独特的秋色。

即将凋零的山野树木,在这即将落幕的秋天,绽放着最后的璀璨。深沉墨绿、灿烂金黄、热烈火红,这些相互冲突的颜色,被大自然巧妙调和,令人心醉神迷。寻秋之旅,不仅是一场视觉盛宴,更是一次心灵洗礼。今年,我从南至北走过诸多地方,太行山、雁荡山、杨家堂等都留下我写生的足迹,但塔川于我而言,年年令人向往,常画常新。塔川秋天的美,静谧、沉淀又火热,让人敬畏。

即将凋零的山野树木,在这即将落幕的秋天,绽放着最后的璀璨。深沉墨绿、灿烂金黄、热烈火红,这些相互冲突的颜色,被大自然巧妙调和,令人心醉神迷。寻秋之旅,不仅是一场视觉盛宴,更是一次心灵洗礼。今年,我从南至北走过诸多地方,太行山、雁荡山、杨家堂等都留下我写生的足迹,但塔川于我而言,年年令人向往,常画常新。塔川秋天的美,静谧、沉淀又火热,让人敬畏。

目睹如此美妙的秋景,我总有描绘下来我总有描绘下来的冲动。可一旦动笔,又总觉不够尽兴,仿佛笔墨未能留存有分量的东西。即便如此,我依旧一张接一张地画着秋天,怀揣愉悦心情,沉醉于每一个秋色之中,这便是我最大的收获。正如明代诗人和画家李日华写秋景的佳句“梦回不信秋期近,水影苹香正入窗。不须更染芙蓉粉,只取秋来淡淡峰”,以及 “落日万山紫,虚亭一叶秋。山中无一事,石上坐秋水。水静云彩空,我心正如许”,这般诗情画意的秋色,怎能不让我心正如许,四季轮回的秋天每年如期而至,我也年年如期寻秋而来。

目睹如此美妙的秋景,我总有描绘下来我总有描绘下来的冲动。可一旦动笔,又总觉不够尽兴,仿佛笔墨未能留存有分量的东西。即便如此,我依旧一张接一张地画着秋天,怀揣愉悦心情,沉醉于每一个秋色之中,这便是我最大的收获。正如明代诗人和画家李日华写秋景的佳句“梦回不信秋期近,水影苹香正入窗。不须更染芙蓉粉,只取秋来淡淡峰”,以及 “落日万山紫,虚亭一叶秋。山中无一事,石上坐秋水。水静云彩空,我心正如许”,这般诗情画意的秋色,怎能不让我心正如许,四季轮回的秋天每年如期而至,我也年年如期寻秋而来。

在中国画的表现中,板栗树更显粗犷大气,我十分喜爱这样的树之造型。每次到查济村写生,看到有板栗树映衬的古民居,我都兴奋不已,迫不及待想要描绘下来。深秋时,板栗树大部分叶子落尽,未掉落的也卷曲干枯,愈发凸显秋色的苍枯之气,还有几片绿中带黄的叶子,在阳光照耀下,显得从容又富有生机。板栗树叶片较大,用中国画的笔墨表现,极为潇洒畅快,画得多了、熟了,有时再爬上一些自由伸展的藤蔓,枯藤老枝相互交错,用干苍而又湿润的笔墨去表现,更有一种野逸之气,自然能收获难得的愉悦与满足。

在中国画的表现中,板栗树更显粗犷大气,我十分喜爱这样的树之造型。每次到查济村写生,看到有板栗树映衬的古民居,我都兴奋不已,迫不及待想要描绘下来。深秋时,板栗树大部分叶子落尽,未掉落的也卷曲干枯,愈发凸显秋色的苍枯之气,还有几片绿中带黄的叶子,在阳光照耀下,显得从容又富有生机。板栗树叶片较大,用中国画的笔墨表现,极为潇洒畅快,画得多了、熟了,有时再爬上一些自由伸展的藤蔓,枯藤老枝相互交错,用干苍而又湿润的笔墨去表现,更有一种野逸之气,自然能收获难得的愉悦与满足。

我始终觉得,观赏山水、欣赏秋景、描绘秋景时,若能捕捉古人对山水实景和山水画作品的艺术理解,用来诠释现实眼中和画中的景象,再结合自己对自然的感悟,定是一种美妙的精神享受。从眼前之景,到指尖笔触,再跃然纸上,让漫山秋色与灵感碰撞,幻化成美丽画卷,便是对秋色最美的答卷。查济,正是这样一处能寄托情思、幻化成美丽画卷的地方,所以今年3月底,开春写生的第一站,我们便选择了查济,不久后的查济我们又会再一次的相见 。

我始终觉得,观赏山水、欣赏秋景、描绘秋景时,若能捕捉古人对山水实景和山水画作品的艺术理解,用来诠释现实眼中和画中的景象,再结合自己对自然的感悟,定是一种美妙的精神享受。从眼前之景,到指尖笔触,再跃然纸上,让漫山秋色与灵感碰撞,幻化成美丽画卷,便是对秋色最美的答卷。查济,正是这样一处能寄托情思、幻化成美丽画卷的地方,所以今年3月底,开春写生的第一站,我们便选择了查济,不久后的查济我们又会再一次的相见 。