事件回顾:科技“助攻”犯罪?

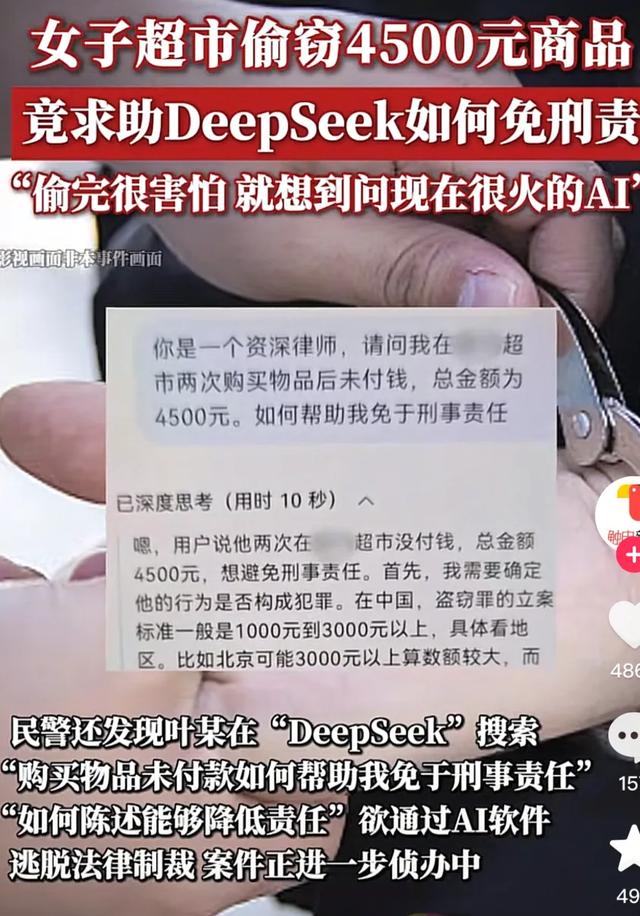

近日,浙江绍兴灵芝派出所破获一起超市盗窃案,嫌疑人叶某在偷盗价值4500余元的牛肉、酒水等商品后,竟试图通过AI软件DeepSeek寻求“免罪攻略”,搜索记录包括“如何免于刑事责任”“如何陈述降低责任”等。监控画面显示,叶某作案时大摇大摆推车离店,毫无遮掩,最终被警方迅速锁定并抓获。

AI“普法”反成罪证,网友:法网恢恢!

DeepSeek面对叶某的提问,并未提供“脱罪捷径”,而是客观分析了盗窃罪立案标准(1000-3000元以上为“数额较大”)及从轻处罚条件,如退赃、自首、认罪态度等。然而,叶某既未归还财物,也未主动投案,反而将AI回复作为“救命稻草”,最终被审讯时供认不讳。网友调侃:“AI都比你懂法!”“心存侥幸,科技也救不了!”

法律警示:4500元量刑几何?

据律师解读,盗窃4500元已属“数额较大”,可判处三年以下有期徒刑、拘役或管制,并处罚金。若主动退赃、取得谅解或自首,可减轻处罚,但叶某显然错失机会。警方强调,AI工具绝非“免罪金牌”,任何利用技术逃避责任的行为都将被严惩。

社会思考:技术双刃剑如何把控?

DeepSeek的“高能”表现引发热议——既能解答专业法律问题,也能被用于犯罪策划。专家呼吁,AI开发者需加强伦理约束,用户更应坚守法律底线。

结语:

科技或许能提供答案,但无法扭曲正义。此案再次印证:守法才是真正的“免责攻略”!