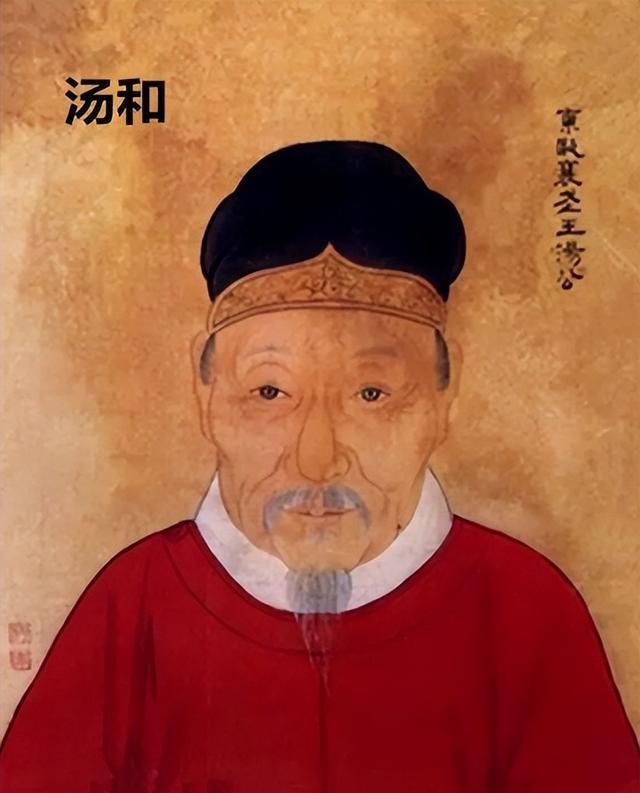

汤和跟朱元璋是从小一起长大的老乡,他给朱元璋写了封信,喊朱元璋来加入郭子兴领导的红巾军。说起来,汤和算是朱元璋打天下时的领路人。

汤和率先领了十几号人加入了红巾军,等朱元璋进来时,他已经是个小领导了。虽然他比朱元璋大三岁,但跟朱元璋相处时,他从不拿腔拿调。

汤对朱元璋那是“特别守规矩,恭敬得很”,对他尊重有加。这让朱元璋在四处奔波、常遭白眼的日子里,体会到了难得的温暖和关怀。

大明王朝成立后,汤和跟朱元璋之间那铁打的关系,却没能让汤和心里踏实下来。

他对朱元璋的了解,比其他功臣都要深。到了紧要关头,汤和想出了一个特别适合朱元璋的法子,来处理他们君臣之间的关系,这才让他能够平安抽身,没像其他功臣那样落得个悲惨下场。

大明王朝成立后,朱元璋开始大赏功臣,他封了六个人当公爵,还有二十八个人成了侯爵。要是按功劳来算的话,汤和本来是可以拿到公爵的位子的。

朱元璋可能是觉得他功劳不够大,还是怎么着,反正没给他太高的封号,就封了个中山侯。而且在封侯的诏书里,还特意提起了他打陈友谅时犯的错误,算是给他提个醒。

朱元璋经常在封赏的诏书里,点出被封赏人的不足,很明显是想提醒他们别因为有点功劳就骄傲自大。

洪武四年那会儿,汤和当了大将军,带着兵马去打蜀地,仗打赢了,他就带着队伍回来了。可奇怪的是,他手底下的人得到的奖赏,竟然都比他还要多。

朱元璋明明知道他指挥有方,立下了大功,但还是故意打压他。他心里跟明镜似的,清楚得很,可就是憋着没发牢骚。

八年后,汤和靠着新立的功劳,终于被封作了信国公,成了除了皇族之外爵位最高的人。

朱元璋这时候仍不忘数落他一番,直接告诉他,能拿到最高的爵位,完全是看在跟了他这么久的份上。他自己对这人已经很大度了,“既往不咎,只看当前功劳”,要不然,他以前干的那些坏事,再多新的功劳也弥补不过来。

朱元璋一当上皇上,立马就开始收拾那些有功之臣,不光汤和一个人遭殃。

汤受到的限制更为明显,主要就是因为他和朱元璋的关系特别铁。

关系越深却越要管制,朱元璋这人可真是不念旧情,心硬得像石头。不过,瞧瞧汤和被逼出的那套应对进退的方法,朱元璋对汤和的打压,似乎又藏着点深意。

朱元璋创立霸业的基础,靠的就是一开始跟他一起单干的淮西团队。

明朝开国后头一回大封赏,封了6位公爵和28位侯爵,总共34位大功臣,都拿到了“丹书铁券”。这些人里头,大部分是淮西集团的,朝廷里中高层的官职,也多是淮西集团的人在当。

过去的政治局面是历史遗留下来的,它对皇权的稳固和人才的选拔都带来了不少问题。

明朝刚开始那会儿,淮西集团的地位无人能及,非得继续用着不可。

但淮西集团一直垄断着朝政大权,这让朱元璋实在看不下去了。他老早就开始琢磨怎么对付这个集团,只不过一开始,他并没想着要用最狠的手段。

汤和可是淮西集团里的老资格了,要是朱元璋不去管管他,他会不会因为自己资历最深就开始得意忘形呢?

飘上去后又被拽下来,那就不光是升职速度像蜗牛,时不时被批评两句那么简单的事儿了。

汤和跟朱元璋那是老相识了,从小一块长大,彼此心里都跟明镜似的。朱元璋对汤和的了解,那也是透透的。他对待汤和,说不定就是用了种最适合汤和的方法,一步步引导着他,好让他能有个安稳的收场。

淮西集团里的两位大佬,李善长和徐达,一个因为上了年纪退休了,另一个在养病。这时候,朱元璋就开始想办法,用比较柔和的手段来处理淮西集团的事情了。

他让不属于淮西集团的汪广洋和杨宪当了左右丞相,先从最上面开始给淮西集团点颜色瞧瞧,这样既能制衡他们,也不用做得太绝。

没想到淮西集团反应如此激烈,已经退休的李善长,竟然还有本事让御史去告发杨宪。

朱元璋把杨宪给处理了,那他接下来对李善长和淮西集团,心里会咋盘算呢?

李善长要是脑子灵光点,就算晓得杨宪在朱元璋跟前嚼他舌根,也得装糊涂,不当回事儿。

要不然,一个已经退休的老家伙,耳朵居然这么长,还有本事指挥御史去参丞相一本,这让朱元璋哪能安心睡觉啊。

李善长觉得朱元璋的火气还不够大,他又给朱元璋推荐了个人,说是让他的亲戚,也就是淮西集团里挺有分量的胡惟庸,来接替杨宪当丞相。

朱元璋这时候还在憋着,他让胡惟庸足足当了七年的丞相。在这漫长的七年时间里,朱元璋其实一直在悄悄地给朝廷的架构动手术,准备来个大的结构性调整。

朱元璋为了平衡淮西集团势力,启用了另一位丞相汪广洋。汪广洋这人懂得明哲保身,从不跟淮西集团硬碰硬。朱元璋为了敲打他,两次将他贬官又再启用,但他还是一副不紧不慢的样子,工作消极。这让朱元璋非常生气,最后干脆先让汪广洋在胡惟庸之前送了命。

胡惟庸一开始被扣的帽子,就是搞小圈子、拉帮结派那些事儿,还没到谋反那么严重。朱元璋呢,也给淮西集团的人留了个后路,让他们识相点赶紧撤。

淮西集团里的那些公爵侯爷、大官们,都不想自己把手里的权力交出去,一个个都还在那等着看风向呢。

淮西的头儿李善长,跟胡惟庸关系铁得很,没啥大问题。他弟弟、侄子呢,虽说被扯进胡惟庸那案子,但最后还是被从轻发落了。

这让淮西集团那些有功之臣感觉,他们继续呆在高层,其实也没啥大麻烦。

汤和虽然被朱元璋屡屡刁难,但他却异常敏锐,早有察觉。

1388年,距离胡惟庸那案子已经过了八年,他跑去跟朱元璋说,自己六十三岁了,岁数大了,干不动了,想退休。

为了给朱元璋树立一个善待功臣的好形象,他主动向朱元璋请求奖赏,这一举动让朱元璋非常高兴。

朱元璋同意不要重赏,并且大大夸奖了汤和,拿他当作好例子,给淮西集团的功臣们看,意思是让他们跟着学。

淮西集团里的其他人,他们可没汤和那么懂朱元璋,也没经历过朱元璋对汤和那种特别的磨练,所以他们根本达不到汤和的那种境界。

汤和两年后安然无恙地抽身离去,紧接着,胡惟庸的案件升级成了惊天大案,被定性为图谋造反,结果导致李善长一家老小全遭了殃。

首批拿到免死铁券的公侯家族里,除了那些元勋早早过世的,像胡惟庸、蓝玉造反那事儿,他们的家族倒没受影响。而那些元勋还在世的家族中,唯独汤和的家族,一点没被扯进去。