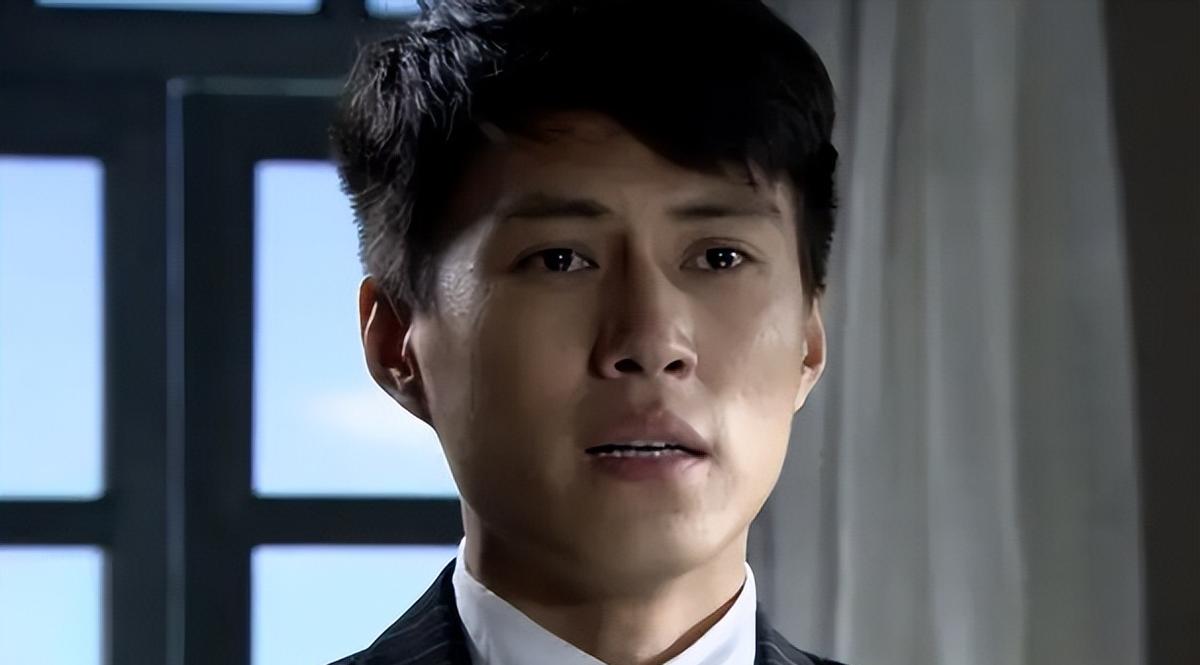

2008年的长沙片场,《丑女无敌》剧组里,23岁的王凯对着镜子反复练习兰花指。这个中央戏剧学院表演系的高材生不会想到,这个看似突破性的"娘娘腔"陈家明角色,会成为他职业生涯的"冰封期"开端。当观众们把剧中形象与演员本人画上等号时,王凯在三年间接到的都是同质化邀约——直到他遇见孔笙。

在影视行业有个残酷的统计:中央戏剧学院每届毕业生中,能在五年内接到重要角色的不足12%。王凯的困境,正是千万科班演员的集体困境。但孔笙导演用《北平无战事》的拍摄现场,给这个困局撕开了一道口子。那场著名的雪中独白戏,23条NG不是折磨,而是孔笙独创的"表演淬炼法"。这种近乎苛刻的重复拍摄,让王凯在镜头前逐渐褪去戏剧腔,找到了真实情感的流动路径。

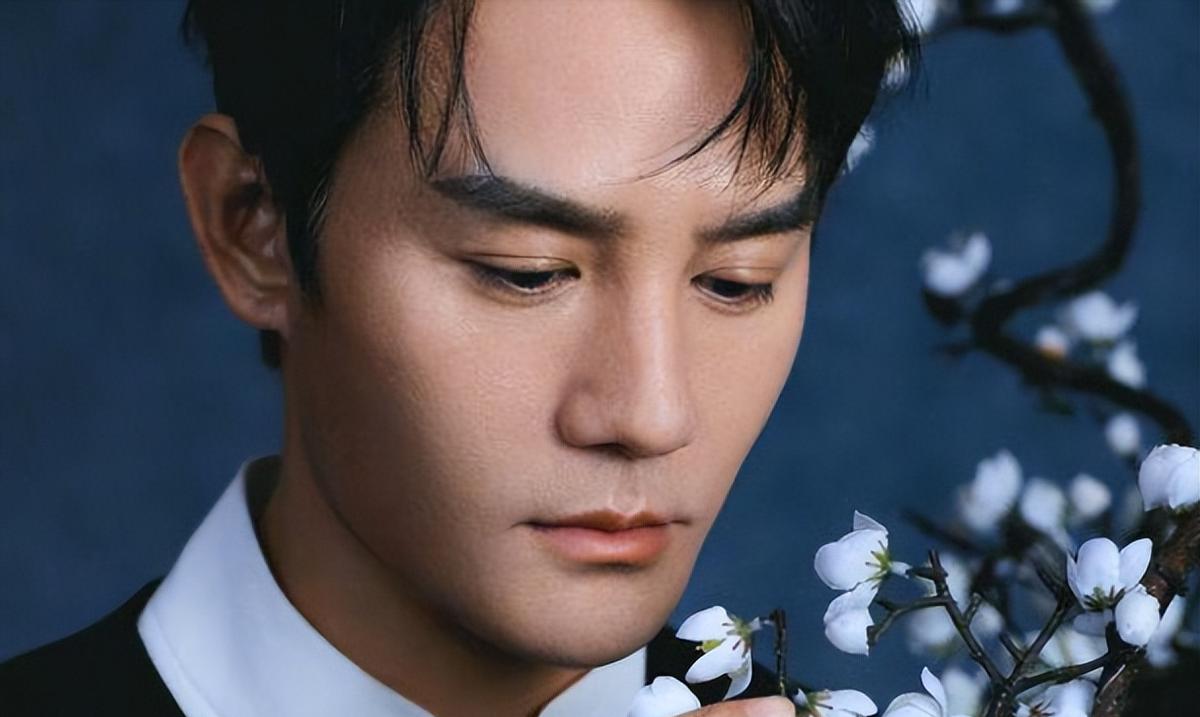

2023年北京电影学院发布的《中国演员生存现状白皮书》显示,78%的演员认为导演的现场指导比院校教育更具塑造力。在《琅琊榜》的选角会上,当投资方质疑王凯的古装扮相时,孔笙力排众议:"他的骨相里有魏晋风骨。"这个判断背后,是孔笙二十年场记生涯积累的"面相学"——他能在演员静态时,就预判动态表演的可能性。

当大数据选角成为行业标配,孔笙却坚持着"手工打磨"的造星模式。这让我想起2022年爆火的《人世间》,导演李路同样拒绝流量明星,选择与角色气质契合的实力派。这种"反算法"操作,正在重塑中国影视工业的底层逻辑。

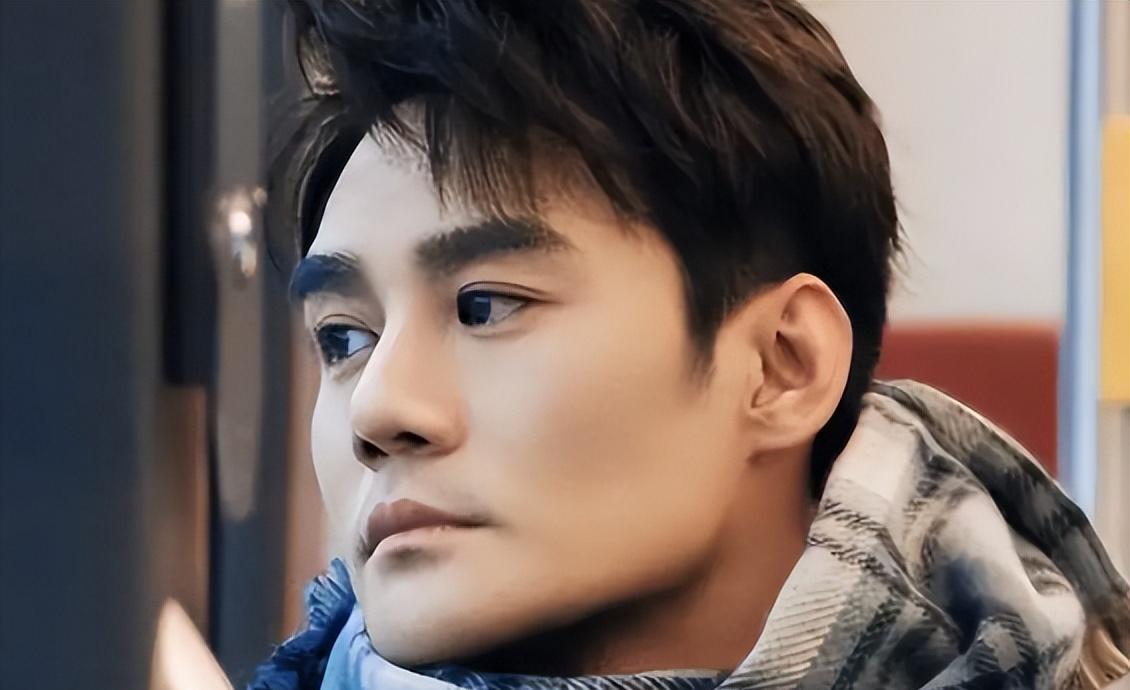

靳东的转型堪称典型案例。在遇到孔笙前,他演了12年军人角色,被业内戏称"军装半永久"。2014年的《温州一家人》片场,孔笙突然要求靳东脱掉标志性的挺拔军装,换上皱巴巴的民工衬衫。这个决定让造型师大惊失色:"靳东老师的气质会被完全掩盖!"但正是这种"去标签化"处理,让靳东在《伪装者》中驾驭明楼这个复杂角色时,展现出惊人的层次感。

值得关注的是,这种造星模式正在催生新的行业标准。横店影视基地2023年数据显示,采用"导演中心制"的剧组,演员NG次数比"制片人中心制"剧组少42%。当资本与艺术找到平衡点,我们或许正在见证中国版"方法派表演"的诞生。

在杭州亚运会开幕式后台,95后导演张末(张艺谋之女)分享了一个观察:"现在年轻导演都在研究孔笙的选角笔记。"这种传承并非偶然,在流媒体平台主导的"短剧时代",精准的演员培养反而成为稀缺资源。

《流浪地球》导演郭帆在培养屈楚萧时,复制了孔笙的"沉浸式训练法"——让演员提前三个月进入航天城生活。这种培养模式的商业价值正在显现:艺恩数据统计,经深度培养的演员,后续作品平均票房比流量明星高出1.7倍。

更值得玩味的是这种模式对行业生态的重构。当某视频平台推出"AI选角系统"时,著名制片人侯鸿亮公开质疑:"算法能算出王凯眼里的星河吗?"这场争论背后,实质是影视工业化进程中,人性化创作与技术理性的永恒博弈。

王凯在颁奖礼上的"感恩一跪",在抖音创造了2.3亿次播放。但喧嚣背后,有个被忽视的行业真相:中国影视圈每年诞生的"顶流"中,仅有15%能维持五年以上的活跃度。孔笙系演员却展现出惊人的续航力——靳东连续七年入选"观众最喜爱男演员"前三甲。

这让我想起日本动漫大师宫崎骏的创作哲学:"真正的角色生命力,来自创作者与表演者的灵魂共振。"当我们在社交媒体为"叔圈男神"疯狂打call时,或许更应该关注那些镜头后的"造星之手"。他们正在用工匠精神,对抗着行业的快餐式生产。

在横店影视城的星光大道上,孔笙的脚印永远留在最不显眼的位置。但正是这些幕后掌灯人,用专业主义照亮了演员的上升通道。当某流量小生因税务问题陨落时,王凯正在话剧舞台打磨新角色——这或许就是最好的行业寓言。

下次当你为某个角色热泪盈眶时,不妨多想一层:那个让演员"活过来"的魔法,或许就藏在某个导演的监视器里。在这个算法当道的时代,我们比任何时候都更需要孔笙这样的"人间滤镜",把塑料演技过滤成真金白银的表演艺术。