武汉长江大桥的霓虹灯刚点亮江面,大麦网服务器就迎来了一场无声的战役。2025年3月14日晚8点,两场演唱会门票在电子屏幕上明灭闪烁,8秒和2秒的销售速度,像极了这座城市的心跳节奏——既沉淀着千年知音文化的厚重,又跳动着新时代流量的脉搏。刀郎团队选择武汉作为创新演唱会的试验场,或许正因这座城市独特的"共情力基因"。

当我在昙华林老巷口遇见75岁的李爷爷时,他正在用二胡演奏《映山红》。"年轻人,知道为什么武汉人听《山歌寥哉》会落泪吗?"老人琴弓轻扬,"我们这座城的记忆,都是靠共情保存下来的。"他的话让我想起京汉铁路大罢工纪念馆里泛黄的工牌,那些1923年的铜制铭牌上,至今留着工人体温的包浆。

武汉的共情基因,在2020年春天完成了史诗级表达。金银潭医院护士长王晓虹的抗疫日记本上,记录着方舱医院里患者自发组织的"云合唱"。当时她们用手机播放《爱是你我》,虚弱的歌声穿过防护服,在密闭空间里织成无形的生命网络。这种集体情感共鸣,与刀郎设想的"数万人同频共振"不谋而合。

最新神经科学研究为这种共鸣提供了佐证。华中科技大学团队在《社会神经科学》发表的论文显示,群体性音乐活动能使大脑镜像神经元激活率提升37%,这种生理层面的共情效应,在经历过重大集体创伤的人群中尤为显著。这或许解释了为何武汉观众对刀郎新编《驼铃》中的沧桑感独具领悟力。

现代都市的情感算法走在光谷步行街,随处可见拿着自拍杆直播的年轻人。00后创业者张淼的直播间背景墙上,挂着"武汉方言RAP大赛"的奖状。"刀郎老师要是开直播,我们能把东湖绿道变成巨型弹幕墙。"他的玩笑背后,藏着武汉人对文化创新的敏锐嗅觉。据统计,2023年武汉短视频创作者数量同比增长210%,"情绪消费"类内容点击量稳居全国前三。

这种情感生产力正在重构城市经济版图。江汉路步行街的"声音邮局"项目,通过AI声纹分析为游客定制专属BGM,运营半年就创造了千万级营收。洪山体育馆引入的沉浸式音场技术,能让观众心跳频率与音乐节拍实时同步——这些科技与人文的碰撞,恰与刀郎演唱会"打破观演边界"的理念形成奇妙呼应。

文旅部的监测数据显示,2024年武汉文化消费指数较疫前增长158%,其中"情感体验型消费"占比突破60%。楚河汉街的"共鸣实验室"里,VR技术重现着伯牙子期的高山流水,现代科技将两千年的知音传说解码成可量化的情感数据流。

流量时代的集体记忆重构4月的武大樱花树下,00后学生陈薇正在录制抖音合拍视频。"我们宿舍准备把《罗刹海市》改编成樱花版,到时候在演唱会现场玩快闪。"这种自发的内容共创,正在形成新型文化范式。武汉音乐学院的最新调研显示,本地大学生音乐二创作品中有43%融入了方言元素,这种在地化表达让抽象的艺术共鸣有了具象载体。

城市管理者显然深谙此道。2024年武汉文化周期间,"两江四岸"灯光秀植入了观众实时弹幕,长江游轮变身移动KTV包厢。这种参与式文化场景的构建,与刀郎团队设想的"场内外数万人同唱"形成战略级默契。文旅专家指出,武汉正在探索"情绪基建"新路径,通过文化场景营造将个体情感升华为城市精神资产。

更值得关注的是代际间的共鸣传递。在汉阳造文创园,我看到头发花白的爹爹婆婆跟着节奏摇摆,他们手机里存着刀郎的老歌,孙辈的蓝牙耳机里播放着改编后的电子版本。这种跨代际的情感对话,让"武汉共情力"呈现出独特的时空纵深感。

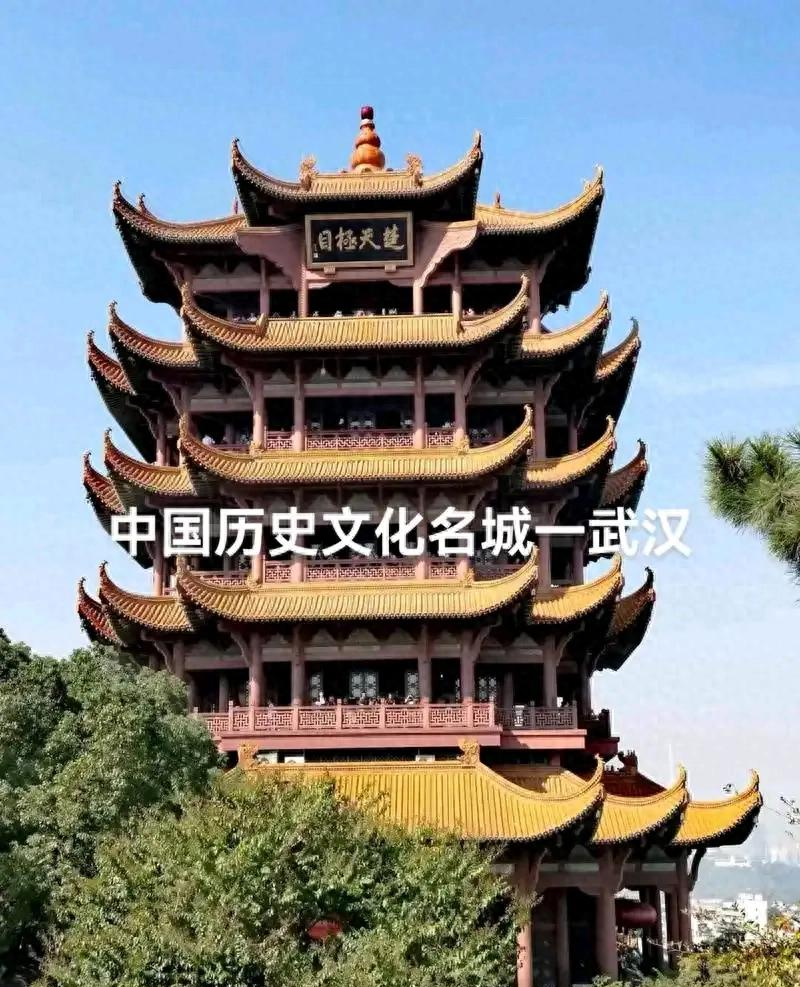

结语当鹦鹉洲长江大桥的钢索在暮色中颤动,当江汉关的钟声与演唱会倒计时重合,我们突然读懂刀郎的选择——这座把共情刻进DNA的城市,既能托起黄鹤楼的诗意,也容得下光谷的代码洪流。它用码头文化孕育出的江湖气度,将个人悲欢锻造成集体记忆,让每个音符都找到共振的支点。

下次当你走过江滩,不妨留意那些举着手机合唱的人群。或许在某个平行时空,他们的声波正与1911年的枪声、2020年的加油呐喊、2025年的万人合唱交织成网,编织着属于整座城市的情感光谱。这种生生不息的共情力,不正是音乐最本真的模样吗?