演唱会现场的手部震颤视频正在全网疯传,薛凯琪或许从未料到,对方大同的悼念会成为一场持续半月的舆论风暴。这场始于缅怀的公共事件,正演变成对明星情感表达的全民审判——我们究竟在期待怎样的悲伤模板?

3月1日方大同离世消息传出后,薛凯琪在12小时内将全平台账号背景更换为故友创作的专属插画。

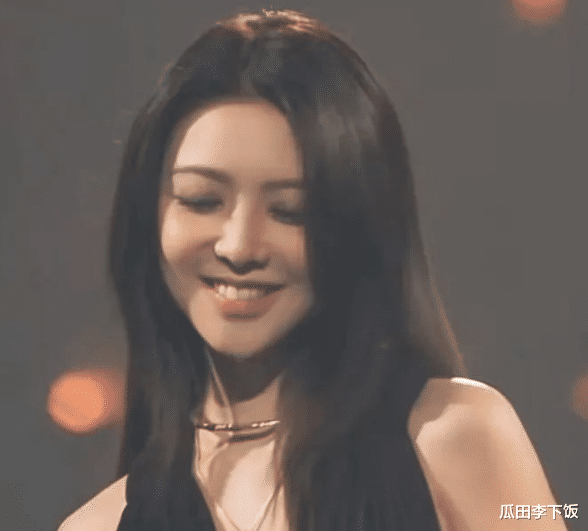

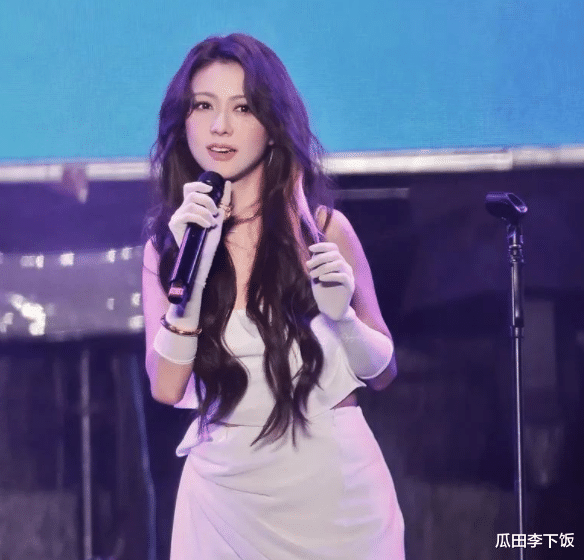

这个举动迅速点燃1.2亿次话题讨论,其中近三成关联着她即将开启的32场巡回演唱会。当#薛凯琪手抖#话题在15日冲上热搜时,音乐平台数据显示其门票搜索量已暴涨480%。

公众对方大同离世的关注周期呈现精确的抛物线轨迹:前三天集体缅怀,第七日催泪长文登顶,第十五日演唱会颤抖画面完成最终引爆。

这种程式化的情感消费,让人想起农村葬礼上评判孝心的哭丧标准——仿佛悲伤必须通过特定仪式被看见、被认证。

有网友翻出薛父在家族葬礼上的平静表现作对比:真正的哀恸往往无声。但娱乐圈的特殊生态要求明星提供可视化的情感凭证,薛凯琪的每个动作都被置于显微镜下解读:更换头像被赞长情,延迟发文被疑作秀,生理性颤抖又被诊断为"表演型哀伤"。

数据不会说谎:悼念期带来的曝光度相当于她三年宣发总量。但流量反噬同样凶猛,某娱乐大数据平台监测显示,相关话题下"炒作"关键词出现频率日增17%。

这场意外造就的注意力经济,恰折射出娱乐圈的残酷法则——即便在至暗时刻,明星仍是情感消费的载体。

当我们讨论薛凯琪是否"表演过度"时,或许更该审视这个制造共情的流量时代。就像村民通过哭声丈量孝心,公众也在用热搜次数衡量情谊深浅。在这场集体围观中,真正的病症或许不在镁光灯下的颤抖双手,而在屏幕前不断刷新期待值的我们。