那一年,是1943年,抗日战争的硝烟尚未散尽,冀鲁边区却笼罩在另一场风暴之中。一个老革命,一位忠诚的共产党人,就这样倒在了血泊里,他就是冀鲁边区副司令员黄骅。 这场突如其来的刺杀,究竟隐藏着怎样的秘密?

暴雨中的暗杀

六月二十日,雨,下得很大。冀鲁边区海兴县,一场会议正在进行。 会议的气氛凝重,空气中弥漫着战火的硝烟味和湿润的泥土气息。 然而,没有人预料到,一场突如其来的暴风雨即将到来,一场比暴雨更猛烈的风暴,更令人心惊胆战的杀戮。 冯冠奎,邢仁甫的心腹,带着一伙人闯了进来,枪声骤响,血花四溅。黄骅,这位为革命事业奋斗多年的老战士,以及几名同志,倒在了血泊中,生命戛然而止。

扑朔迷离的真相

凶手冯冠奎逃之夭夭,现场一片混乱。初期的调查进展缓慢,证据不足,一切指向一个令人难以置信却又不得不面对的答案:邢仁甫,冀鲁边区司令员! 这怎么可能?他可是和黄骅并肩作战多年的战友啊! 然而,随着调查的深入,真相逐渐浮出水面。 邢仁甫在黄骅遇害后,竟在旺子岛发表了的叛变言论!他的秘书将这一关键情报传递给了罗荣桓,这无疑是压倒骆驼的最后一根稻草。

中央的雷霆震怒

黄骅遇害的消息传到延安,毛主席勃然大怒,“必须尽快破案!” 这不仅是一起普通的谋杀案,更是一场关乎党和军队政治安全的重大事件。 为了避免打草惊蛇,中央决定由115师秘密行动,抓捕邢仁甫。

权力与欲望的悲剧

邢仁甫,一个出身土匪家庭的革命者,他的经历充满了传奇色彩,然而,权力让他迷失了自我。 他野心勃勃,为了巩固自己的地位,不惜一切代价,甚至不惜对自己的战友痛下杀手。他认为黄骅的到来威胁到了他的权力,于是策划了这起令人发指的暗杀。 这真是一个令人唏嘘的悲剧,权力与欲望的扭曲,最终吞噬了一个曾经的英雄。

历史的警示与反思

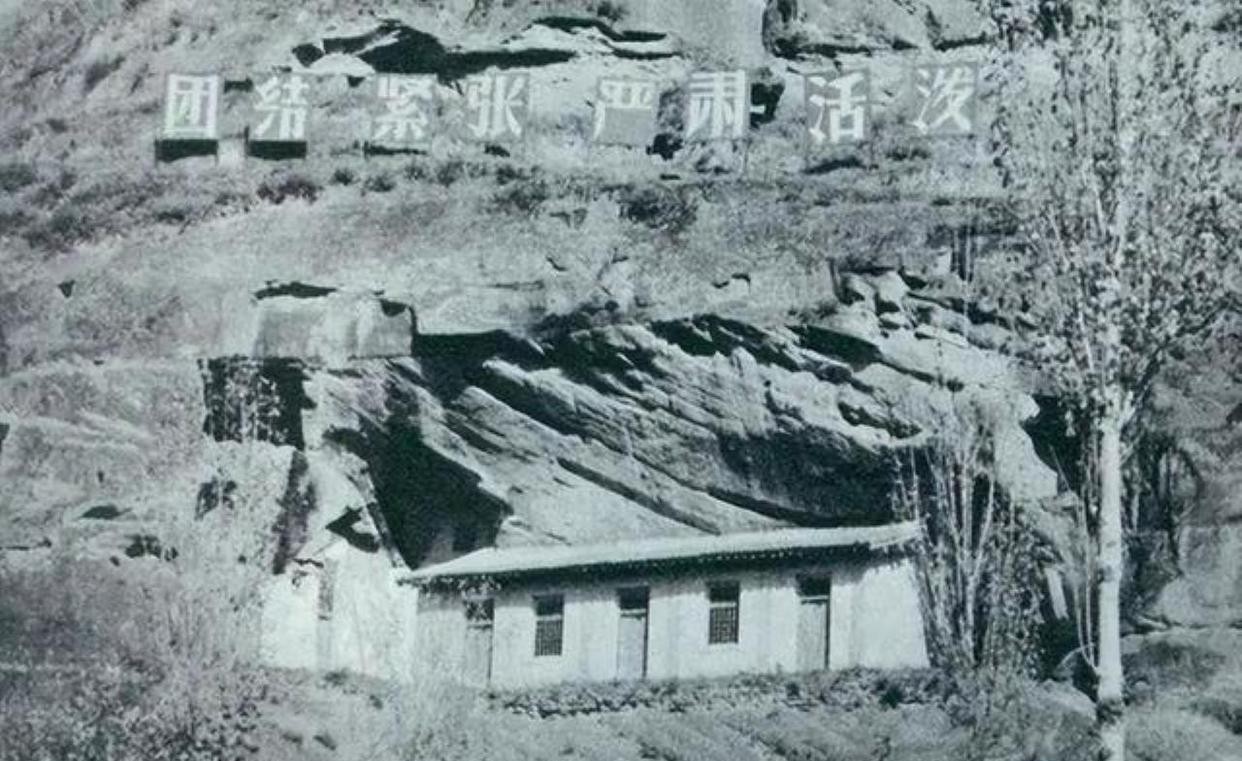

这次事件发生在抗日战争的艰苦时期,冀鲁边区面临着日军的残酷扫荡和物资匮乏的困境。然而,更可怕的敌人,却是隐藏在内部的腐败和权力斗争。 黄骅的遇害,不仅仅是个人悲剧,更是对党风党纪的严重警示。它是对权力腐蚀的深刻反思,警醒着我们,要时刻保持党的纯洁性和干部队伍的廉洁性,避免重蹈覆辙。

1943年7月16日,115师成功抓捕了邢仁甫。他妄图逃往天津投靠日本人,最终失败。新中国成立后,这个曾经的“英雄”,在逃亡六年后被捕,受到了应有的惩罚。 冯冠奎也在投靠日军后被击毙。这场发生在冀鲁边区的惊魂夜,在历史上留下了浓墨重彩的一笔。它不仅仅是一起谋杀案,更是一场权力斗争的悲剧,是对历史的深刻警示。我们必须从中汲取教训,时刻警惕权力腐败的危害,维护党的纯洁性,为建设更加美好的社会而努力。