2024年春节档某剧组发生了一桩魔幻现实事件:当红小生在拍摄历史剧时,坚持认为"戊戌变法"是武侠小说里的武功秘籍。这个令人啼笑皆非的片段,恰似一面照妖镜,映照出娱乐圈正在蔓延的文化贫血症——在这个日均产生208个热搜的造星工厂里,知识的重量正在被流量蒸发。

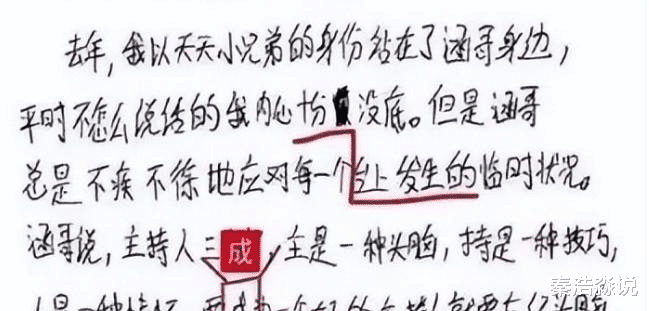

某影视基地的化妆间墙上,至今挂着让行业蒙羞的"错字警示榜":某顶流把"鸿鹄之志"写成"鸿浩",某女星将"国泰民安"签成"国秦民安"。这些墨迹未干的"文物",无声诉说着娱乐圈的文化崩塌。据《2024中国文娱产业发展报告》显示,95后艺人群体中,超60%无法完整背诵朝代歌,34%分不清唐宋元明清的时序。

资本市场的推波助澜让这场知识荒漠化愈演愈烈。某投资人在访谈中直言:"我们评估艺人就像评估快消品,文化素养在KPI体系里的权重不超过5%。"这种扭曲的估值逻辑,催生出批量生产的"九漏鱼"明星——他们在综艺里把"耄耋之年"念成"毛至之年",在直播中将"醍醐灌顶"解释成"酸奶广告",却依然能稳坐商业价值榜单前十。

更令人忧虑的是教育体系的集体失灵。某经纪公司培训总监透露:"现在练习生的文化课老师时薪高达2000元,但教学成果还停留在纠正'的得地'用法。"这种畸形的知识补给,造就了王鹤棣在采访中将"饕餮盛宴"说成"号餐大餐"的名场面,也解释了为何某女团成员会在联合国青年论坛上,把"可持续发展"翻译成"可以持续发展"。

当某历史正剧剧组不得不为演员配备"历史典故翻译官",当古装剧台词顾问开始按字计费,这些黑色幽默背后是沉重的产业代价。横店某资深制片人算过一笔账:"因艺人文化素养缺失导致的NG损耗,每年吞噬的制作经费超过12亿。"这还不包括那些因艺人"史诗级"错误引发的下架风波,就像某仙侠剧因主演将"道教偈语"念成"妖道咒语",最终导致整部剧集重拍。

观众审美的觉醒正在形成反噬。2024年艺恩数据显示,具有文化深度的实力派演员商业价值平均提升27%,而"文盲艺人"的代言存活周期缩短至4.3个月。某国际奢侈品牌经历"孟美岐错字门"后,连夜修改合作条款,要求艺人必须通过基础文化测试。这些市场信号的转变,正在动摇流量至上的行业根基。

更具警示意义的是文化输出的困境。当韩国练习生能熟练背诵《论语》选段,日本偶像团体在综艺展现茶道技艺时,我们的顶流却在国际舞台把"四大发明"说成"造纸、火药、指南针和微信红包"。这种对比不仅让文化传播沦为笑谈,更暴露了娱乐产业在软实力竞争中的致命短板。

重构文娱产业的知识坐标系破局之道或许藏在邻国的经验里。韩国CJ ENM集团推行的"艺人通识教育计划",要求练习生必须修完120学时的文化课程才能出道。这种机制下培养的艺人,不仅能准确解读剧本的历史背景,甚至能在综艺即兴创作汉诗。反观国内某选秀节目,选手们在"飞花令"环节集体卡壳的尴尬,折射出产业教育的巨大鸿沟。

技术赋能正在打开新的可能。横店影视城最新部署的"AI文化教练"系统,能在拍摄间隙为艺人推送定制化文化知识点。某古装剧组试用后反馈,演员对历史典故的理解效率提升40%。这种科技与人文的结合,或许能治愈行业的"知识懒癌"。

更需要重建的是价值评估体系。当某视频平台将"文化素养指数"纳入选角权重,当金鹰奖增设"最具文化价值演员"奖项,这些行业自净举措正在形成示范效应。某老戏骨在访谈中的呼吁振聋发聩:"片场应该准备的不只是提词器,更要有《现代汉语词典》。"

结语站在故宫的百年红墙下,看着游客们追捧"甄嬛故居"而不知真正的历史典故,这种错位的文化图景恰是娱乐圈现状的隐喻。当我们在短视频里看明星把"莅临"说成"位临",在热搜榜围观"绝望的文盲"连续剧时,或许该问问自己:我们究竟在为什么样的文化代言人买单?

行业的自我救赎已经开始。某经纪公司新规要求艺人每月必须阅读两本纸质书,某流量小生恶补三个月终于通过汉语水平考试。这些微光虽不足以驱散整个行业的蒙昧,但至少让我们看到:在娱乐至死的狂欢里,仍有人试图捡起被流量碾碎的文化尊严。毕竟,真正的明星不该是知识的绝缘体,而应是文明的传灯人。