【声明:本文内容均引用权威资料结合个人观点进行撰写】

文|小牧

编辑|小牧

《我是刑警》:口碑崩盘,刑侦剧的“真实”困局

2024年的国产刑侦剧市场,堪称“内卷”之年,各种题材扎堆上线,抢夺观众眼球。然而,热闹背后却是满地鸡毛,口碑扑街成为常态。

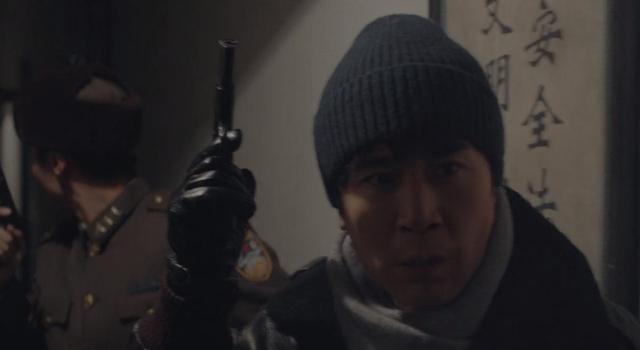

就在这片“凉凉”景象中,顶着央视光环、携全明星阵容而来的《我是刑警》,本应是力挽狂澜的王炸,却意外成为引爆舆论的炸弹。

开播即巅峰,紧接着却差评如潮,甚至出现要求停播下架的声音,这究竟是哪里出了问题?

刑侦剧的永恒难题

《我是刑警》改编自震惊全国的鹤岗“128”持枪抢劫大案,自带流量和话题性。主创团队也多次强调“真实”二字,力求还原案件始末和一线刑警的工作状态。

从剧集呈现来看,这种对“真实”的追求的确体现在诸多细节之上。

剧组选择在鹤岗和哈尔滨实地取景,呈现出90年代东北小城特有的生活气息:积雪覆盖的街道、斑驳的墙壁、老式的煤气灶、甚至连垃圾桶都是充满年代感的铁皮桶。

这些细节的刻画无疑为剧集增添了厚重的质感,让观众仿佛穿越回那个年代。

然而,刑侦剧的创作并非简单的纪实片拍摄,它需要在真实的基础上进行艺术加工,才能更有效地抓住观众。

《我是刑警》的问题在于,它过分执着于表面的“真实”,却忽略了剧情逻辑和人物塑造的重要性,导致“真实”与“戏剧性”的平衡严重失衡。

例如,剧中秦川在案发现场呕吐的情节,就被许多观众诟病。作为一个经验丰富的刑警,面对血腥的场面,如此失态的反应显然缺乏合理性,反而显得刻意为之,是为了强行制造戏剧冲突。

类似的逻辑漏洞在剧中比比皆是,例如西山矿抢劫杀人案中,受害者对凶手衣着“藕荷色”的描述,在当时的年代背景下显得突兀且不符合常理。

此外,煤矿爆炸案中,爆炸场景的缺失也让剧情显得支离破碎,观众无法理解爆炸是如何发生的,以及对案件侦破产生了何种影响。

这种关键情节的省略,无疑削弱了剧集的叙事张力,也让观众对剧情的逻辑产生质疑。

除了情节上的硬伤,《我是刑警》在人物塑造上也存在明显的不足。剧中不少人物形象扁平化,缺乏深度和层次。

例如,刑警队长胡兵被塑造成一个老谋深算、小肚鸡肠的形象,但其动机和行为逻辑却不够清晰,让人难以理解其行为背后的真正原因。

其他角色,如韩敬东、赵飞等,虽然在部分场景中展现了刑警的责任感和使命感,但整体形象仍然不够丰满,缺乏令人印象深刻的个性特征。

这种人物塑造的缺失,导致剧集缺乏吸引力,难以引发观众的情感共鸣。

演员阵容的“双刃剑”:演技与年龄的错位

《我是刑警》的演员阵容堪称豪华,汇聚了于和伟、丁勇岱、富大龙等一众实力派老戏骨,以及马苏等知名演员。这样的卡司配置,无疑是剧集的一大亮点,也吊足了观众的胃口。

然而,演员阵容的强大也成为了一把双刃剑。

其中,最受争议的莫过于男主角于和伟的“装嫩”表演。于和伟的演技毋庸置疑,他塑造过许多深入人心的角色,从《觉醒年代》到《坚如磐石》,都展现了他精湛的演技。

然而,在《我是刑警》中,他饰演的年轻警员秦川却引发了观众的强烈不满。53岁的于和伟,即使经过后期磨皮处理,也难以掩盖其与角色年龄的巨大差距。

僵硬的面部表情、略显疲态的眼神,都让观众难以相信这是一个充满朝气、初出茅庐的警校大学生。

这种年龄上的错位,不仅让观众出戏,也影响了于和伟的演技发挥,使其以往的口碑和实力受到质疑。

与之形成鲜明对比的是马苏的表现。虽然马苏的戏份不多,但她饰演的商贩白玲却给观众留下了深刻的印象。

她没有刻意扮嫩,而是选择了一个适合自己年龄的角色,并通过自然的表演将角色的质朴和善良展现得淋漓尽致。

这种对角色的准确把握,以及对自身年龄的清醒认知,反而让马苏在剧中脱颖而出,获得了观众的认可。

其他演员的表现则参差不齐。一些老戏骨,如冯国强、李泰等,凭借扎实的演技功底,将各自角色的特点诠释得较为到位。

例如,李泰饰演的叶茂山,虽然年龄也与角色设定存在一定差距,但其对“耙耳朵”形象的精准拿捏,以及对人物内心世界的细腻刻画,仍然赢得了部分观众的好评。

而一些年轻演员的表现则相对逊色,演技略显生涩,台词功底也略有欠缺,难以与老戏骨们同台竞技。

来自细节的“崩塌”

来自细节的“崩塌”

《我是刑警》的口碑崩盘并非偶然,观众的差评并非无理取闹,而是源于对剧集细节的失望。

除了上文提到的剧情逻辑和演员选择问题,剧中还存在许多其他的细节处理不当,进一步加剧了观众的负面情绪。

例如,剧中大量的广告植入就引起了观众的反感。片头、片尾、中插广告轮番轰炸,一集下来广告时间甚至超过了剧情本身,这种“吃相难看”的做法严重影响了观众的观剧体验。

此外,一些场景的剪辑也显得混乱,尤其是在西山矿抢劫杀人案中,镜头切换过于频繁,人物关系交代不清,让观众难以跟上剧情节奏,甚至分不清谁是谁。

这种粗糙的剪辑,无疑暴露了剧组在制作上的不足,也让观众对剧集的品质产生怀疑。

更令人费解的是,在一部以“真实”为卖点的刑侦剧中,竟然出现了打码的尸体。这种为了过审而牺牲剧情的做法,不仅削弱了剧集的真实感,也让观众感到不满。

毕竟,刑侦剧的受众群体大多是对案件侦破和犯罪心理感兴趣的观众,他们期待看到的是对案件细节的真实还原,而不是被遮遮掩掩的模糊画面。

这种对“真实”的回避,无疑是对观众智商的侮辱,也让剧集的“真实”标签显得名不副实。

此外,剧中一些人物的台词也显得尴尬且不符合逻辑。例如,受害者对凶手衣着“藕荷色”的描述,以及男主在案发现场呕吐的情节,都引发了观众的吐槽。

这些细节上的“崩塌”,就像多米诺骨牌一样,最终导致了《我是刑警》口碑的全面崩盘。

真实与艺术的平衡之道

真实与艺术的平衡之道

《我是刑警》的遭遇并非个例,它反映了当前国产刑侦剧普遍存在的问题:过度追求流量和话题,而忽略了剧集本身的质量。

这种急功近利的创作方式,最终只会导致口碑滑铁卢,得不偿失。

一部成功的刑侦剧,不仅要有一个精彩的故事,更要能够引发观众的思考,对社会现实有所反思。

它需要在真实的基础上进行艺术加工,在尊重事实的同时,也要兼顾剧情的逻辑性和戏剧性。

《我是刑警》的失败在于,它过分执着于表面的“真实”,却忽略了对人物内心世界的挖掘和对社会问题的探讨。

它没有展现刑警在面对生死考验时的内心挣扎,也没有探讨他们在高压工作环境下如何平衡工作与生活。这种对人性的缺失,使得剧集缺乏深度和厚度,难以引起观众的共鸣。

此外,演员的选择也是至关重要的。演员的演技和年龄是否与角色相符,直接影响着观众的观剧体验。

于和伟的“装嫩”就是一个典型的反面教材。对于中生代演员来说,选择适合自己年龄的角色,才能更好地发挥自己的演技,避免因年龄错位而导致观众出戏。

同时,也要给年轻演员更多机会,让他们在实践中成长,为国产影视剧注入新鲜血液。

《我是刑警》的口碑崩盘,为国产刑侦剧敲响了警钟。

未来,国产刑侦剧需要在追求真实性的同时,更加注重剧情的逻辑性和艺术性,在演员选择上更加谨慎,避免因演员年龄与角色设定不符而导致观众出戏。

更重要的是,要深入探讨社会现实问题,引发观众思考,才能创作出真正意义上的好剧。只有这样,国产刑侦剧才能走出“内卷”怪圈,迎来新的春天。

《我是刑警》这部剧,就像一锅夹生饭,各种元素杂糅在一起,却没有充分融合。它有真实的场景和年代感,也有演技在线的老戏骨和流量明星,还有紧凑的剧情和引人入胜的悬念。

但它也存在一些致命的缺陷:剧情节奏的把握失控、人物性格的刻画扁平、演员演技的参差不齐,

以及对“真实”的过度追求和对艺术性的忽视。这些问题交织在一起,最终导致了该剧的口碑崩盘。

这部剧的经历,也映射出国产刑侦剧市场的现状:竞争激烈,精品难求。观众的口味越来越刁钻,对剧集的质量要求也越来越高,以往的老套路已经不再奏效。

要想在激烈的竞争中脱颖而出,国产刑侦剧必须在内容创作和制作水平上不断提升,才能赢得观众的认可。

《我是刑警》的教训值得所有影视从业者深思。一部剧的成功,并非简单的流量堆砌,而是需要用心打磨每一个细节,从剧本创作到演员选择,再到后期制作,每一个环节都至关重要。

只有真正尊重观众,才能创作出经得起时间检验的佳作。

2024 年国产刑侦剧市场竞争激烈却多口碑不佳,《我是刑警》虽有央视光环与全明星阵容却差评如潮甚至被要求停播下架。

其问题一是在真实与艺术加工间失衡,过于追求表面真实致剧情逻辑漏洞多,如案发现场不合理情节、关键场景缺失等,人物塑造也扁平缺乏深度与个性;

二是演员阵容有优有劣,于和伟因年龄与角色差距大 “装嫩” 表演受争议,马苏则因选角合适表现突出,其他演员表现参差不齐。

此外,剧集在细节处理上失败,广告植入过多、场景剪辑混乱、尸体打码、台词尴尬等问题致口碑全面崩盘。

这反映出国产刑侦剧普遍存在急功近利、忽略质量的问题,未来需在真实基础上兼顾逻辑与艺术。

谨慎选角,深入探讨社会现实以创作出好剧,《我是刑警》的失败为行业敲响警钟,影视从业者应尊重观众,用心打磨作品各环节。

网友评论:《我是刑警》太让人失望了!本来以为有央视加持和那么多好演员会很不错,结果剧情逻辑混乱,于和伟的表演也让人出戏。

还有那些广告植入,简直是在侮辱观众智商。国产刑侦剧不能光靠噱头啊,得好好打磨剧本,选合适的演员,把真实和艺术结合好,不然以后谁还愿意看啊?

希望以后能出些真正高质量的刑侦剧,别再搞这些半吊子的作品了。