1971年,谢觉哉去世,他的遗孀王定国坚定而平静地整理着一切,她没有提及丈夫的名望或寻求任何特殊待遇,只是淡淡地对组织表示:“我是什么级别,就住什么房子。”数十年来,这对革命伉俪的生活一直简朴而质朴。是什么力量使这对革命伉俪能够一生坚守初心,不改初衷?

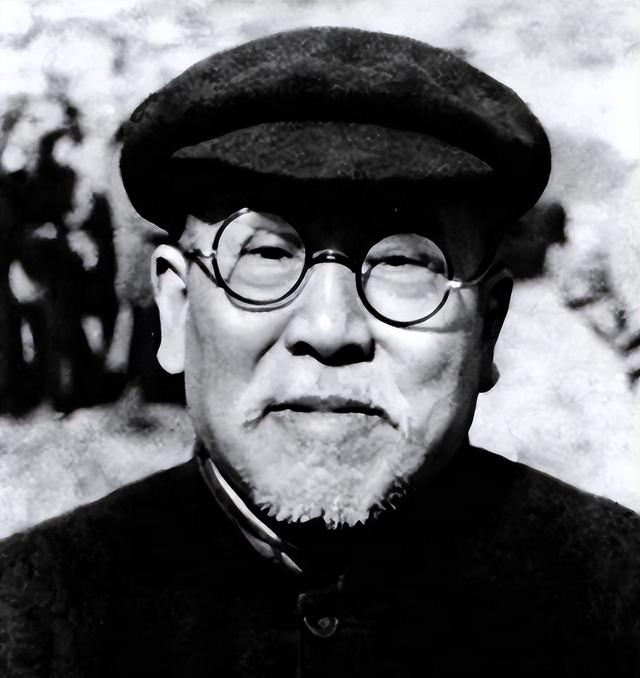

在1921年,谢觉哉在何叔衡与毛主席的引荐下,成为湖南新民学会的一员,并承担起《湖南通俗报》的主编工作,这份报纸迅速成为新思想与新文化的传播阵地,谢觉哉首次接触到马克思主义,.坚定了为中国的革命事业贡献力量的决心。

到了1925年,谢觉哉在其生命的四十岁之际,正式加入了中国共产党,仅两年后的1927年,蒋介石发动“四·一二”反革命政变和长沙的“马日事变”,白色恐怖迅速蔓延至整个城市,身边的亲友们都劝他退党避祸,谢觉哉却坚定不移地继续为共产主义奋斗到底。

1928年,谢觉哉南下至上海,并开始担任中央党刊《红旗》的主编,他利用尖锐犀利的笔触揭露国民党的腐败和黑暗面,勇敢地号召人民起来推翻反动统治。国民党多次封锁报社并没收其财产,谢觉哉仍以非凡的勇气和智慧,多次巧妙地躲避了逮捕的厄运。

1937年,国共合作的重新建立,八路军在兰州成立了一个新的办事处,旨在援救那些在西路军战事中被马家军俘虏的红军成员,谢觉哉被任命为该办事处的负责人。

在办事处成立初期,王定国与其他六名从西路军中失散的同志被地下党安全地送达兰州,谢觉哉在接见他们时,立刻与王定国重逢。两人之间的相识,源于之前的一次偶然的救援,王定国对谢觉哉的救助铭记在心。

在详细了解到王定国的经历后,谢觉哉对她的勇敢和智慧深感敬佩,在西路军的艰难日子里,王定国曾是一个剧团的成员,剧团被编入了西路军。在西路军与马家军激战并最终不幸败北后,她与其他剧团成员被敌军俘虏。马家军的军官们虽贪恋她们的美色,却并未加害于她们,她巧妙地利用马家军军官的喜好,为多名红军战士创造了逃脱的机会。

谢觉哉在听完王定国的故事后,对她的智慧和胆识表示了深深的钦佩,在谈话中,王定国希望前往延安继续工作的愿望,谢觉哉提出了另一个建议,他认为王定国若留在兰州,利用她与马家军之间的复杂关系,有效地协助营救更多被俘的红军战士。

在谢觉哉及组织的进一步劝说下,王定国最终同意留下,两人的共同目标和理想促使他们频繁交流合作,逐渐培养出深厚的情感,他们在革命的艰难岁月中,彼此扶持,共同面对各种挑战,最终走到了一起。

在1940年,谢觉哉担任边区政府的重要职务,负责多项行政工作,新中国成立之后,他又被委任为中央人民政府的内务部长,他承担了更大的国家责任。在得知这一消息后,他的家乡亲人和孩子们本以为可以借此机会来北京享受一些便利,他们盼望的特殊照顾并未到来。谢觉哉送给他们的是一首诗,诗中明确表示他不会因为个人的地位提升而为家人提供任何形式的特权或优待。

在1950年冬日的一夜,北风在窗外呼啸,谢觉哉依旧在办公室里沉迷于一堆堆文件,此时的王定国坐在家中,感觉有些担忧,决定亲自去看看他。她穿上厚实的棉衣,手提刚炖好的热汤,穿越寒冷的夜色来到了他的办公室。

谢觉哉看到王定国带着热汤进门,显得有些惊喜,他放下手中的笔,面带笑容地问道:“这么晚了,怎么过来了?”王定国将热汤放在桌上,轻声回答:“想来看看你,你已经忙了很久,应该休息一会。”她的眼中满是关切,看着他那疲惫的面容,心里充满了温暖和牵挂。

到了1954年,新中国的法律体系建设正在稳步推进,全国第一次人民代表大会召开,谢觉哉作为代表,提出了一系列法治建设提议,这些提议后来成为新中国法律制度构建的重要基石。

会议结束后,谢觉哉几乎没有休息,立即投身于更为繁忙的工作之中,经常加班到深夜,王定国清楚,她的丈夫心里始终装着的是国家和人民的福祉,而自己能做的,尽可能地支持他、关心他。她时常为他准备温热的饮食,偶尔在他的书桌旁轻声劝他注意身体健康,尽管她知道这些话未必能打动一心投入工作的他。

到了1962年,谢觉哉仍旧坚持穿着旧衣服,生活节俭,他的妻子王定国对此表示了关切:“你年纪这么大了,应该穿得体面些,吃得好些。”谢觉哉则是以他一贯的幽默回应:“我们已经比很多人幸运很多,再追求更多就显得过分了。

1963年, 谢觉哉在为中国革命付出了终身努力之后,80岁高龄时因脑血栓倒下,他的妻子——王定国,在完成日常工作后,总是匆匆返回家中,悉心照料卧病在床的丈夫。在政治风波的狂潮中,王定国要全心照料日益虚弱的谢觉哉,还面临着一连串的审查,她过往被马步芳俘虏的历史被曲解,错误地标记为“叛徒”,最终遭受不公地关押。

谢觉哉自从王定国被带走后,健康状况急转直下,走路已然困难,他选择在王定国的房间里的那张破旧沙发上度日。当助手们建议他移至更舒适的房间时,他坚决拒绝,坚持留在王定国的房间,这样做是为了感受她的存在。

在绝望中,谢觉哉艰难地动用了仅剩的影响力,用左手写了一封函给周总理,详述王定国的情况及其对革命的贡献。周总理在阅读信件后,迅速下令纠正了对王定国的不公对待,命令立即释放她。

释放的夜晚,王定国步入家门,屋内沉寂如死,当她轻手轻脚地走向躺在沙发上的谢觉哉时,只见他虽然体弱多病,但在认出她的瞬间,脸上浮现出一抹微笑,嘴唇微颤地重复着:“在……在……”

到了1971年6月15日,我党的老一辈革命家谢觉哉终因年迈和疾病离世,享年87岁,根据党内的规定,干部家属在干部逝世后通常可以继承分配给干部的住房。按照谢觉哉在党中的地位,王定国本可以住进一处相当宽敞的住所。

当一切葬礼仪式结束后,王定国向中央提出了一个异常请求,她拒绝继承宽敞的住宅,要求调换到一个与她自身级别相符的更小的住所。她对组织的负责人说:“我是党的一名普通干部,我是什么级别,就住什么房子。

在她坚决的要求下,原本分配给谢觉哉的宽敞住所被组织收回,属于国家级别干部的各种侍从人员也被重新分配。王定国与她的子女们搬进了新的住所,过起了朴素但平静的生活。在丈夫逝世之后,王定国几乎陷入了长时间的空白期,直到七年后,在胡耀邦的建议下,她重新找到了生活的方向。

1978年,胡耀邦赋予王定国一项重要的任务——整理并发表谢觉哉的遗著,谢觉哉是中国法学的奠基人,在病榻上,他也未曾停止研究与学习,王定国手中拥有大量丈夫未曾发表的手稿和研究资料。

作为谢觉哉终生的伴侣和秘书,王定国对这项工作再熟悉不过,她开始系统地整理谢觉哉留下的手稿、日记等资料,这些内容未曾被系统化整理过,而谢觉哉一直坚持写日记,留下了大量的记录。王定国将这些杂乱无章的资料重新梳理和誊写,将这些散乱的材料编纂成册。

王定国熟悉这项工作,经过多年的学习已具备了相当的专业知识,否则她根本无法处理这些复杂且不成体系的手稿和资料。经过六年多的努力,王定国最终完成了所有资料的整理和出版工作,将谢觉哉一生中未曾发表的研究成果交到了党和国家手中。

在编纂工作完成后,王定国并未停下脚步,她组织了一批老同志推动了《未成年人保护法》和《老年人权益保障法》的立法,还开始投身于保护名胜古迹和文物的工作。据王定国的小儿子、也是她的秘书谢亚旭所述,王定国虽不是古董专家,对这些文物的真伪也不甚了解,但她一直认为,这些是祖先留下的宝贵财富,应当被妥善保护,不应让它们消失在历史的长河中。

在2004年,红军长征胜利70周年的纪念活动中,91岁的王定国毅然决定再次体验长征路,考虑到年龄的限制,她与儿子共同选择了一些长征中的重要地点进行访问。当她抵达飞夺泸定桥的历史现场时,王定国坚决地拒绝了旁人的搀扶,独自在铁索桥上来回行走。她向孩子们分享了谢觉哉当年在此行走的艰辛,让后代理解他们父辈的不易与牺牲精神。

他们从未利用过自己在党和国家中的地位来为孩子们谋取私利,选择了一个更加艰难的路径——让孩子们在边疆地区或军营中生活和学习,以此来锻炼他们的意志和能力。

2020年6月,她以108岁高龄辞世,留下了令人敬仰的光辉历程,使得后来者更加怀念她那充满传奇色彩的一生及她为党和国家所作出的贡献。王定国的一生,是对中国革命精神最深刻的诠释,她的故事和遗愿继续激励着一代又一代的人。