对话 · 童自荣

以下为采访摘要

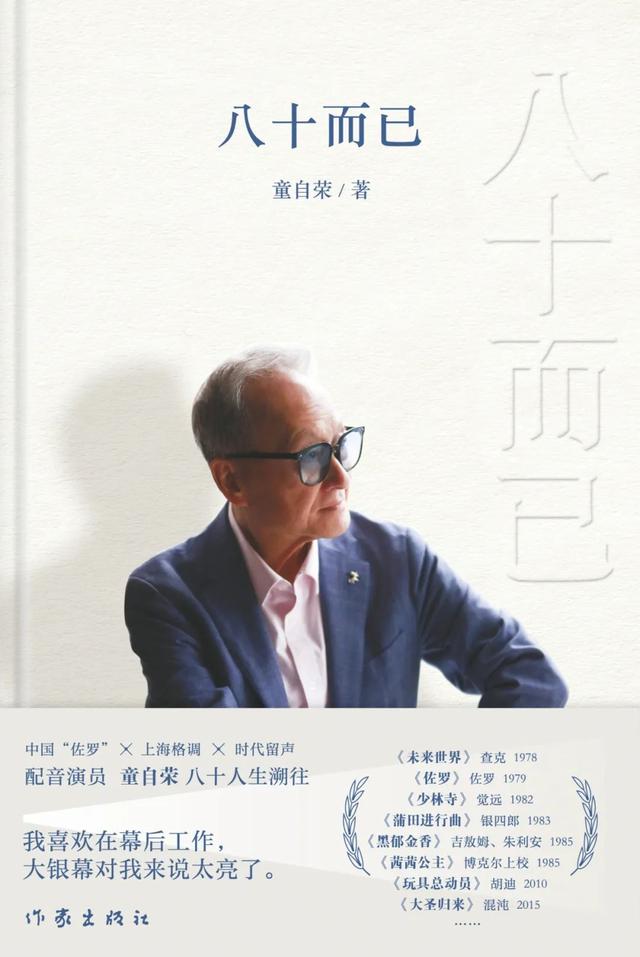

八十岁而已我还想做些事情

上世纪70年代末,译制片迎来黄金时代,一直在幕后默默无闻的童自荣,凭借为《佐罗》配音一战成名。

田川:您的新书书名《八十而已》,我觉得是一个特别好的状态。童自荣:我现在还在激励自己,八十岁了,说真的,我倒不希望自己那么大年纪。年轻多好,可以做好多事情。到了八十岁,我觉得心态就是不要太在乎了。只要身体状况允许,我还想做一些事情,目的也很明确,就是为老百姓做一点事情,让他们高兴。包括之前30年的配音生涯,名、利我也都不在乎。

△《八十而已》童自荣 著

童自荣:现在观察下来,我还没有发现第二个像我一样对翻译片,看外国电影、听配音如此痴迷的人。尤其是听邱岳峰、毕克、尚华、于鼎这些老前辈们的配音,是我生活里最大的快乐。

田川:您第一次听到他们的配音作品是通过什么渠道?

童自荣:上世纪50年代,我上高中的时候看到了苏联电影《白夜》,描写一个梦想者狂热地做梦,每一回做的梦都非常圆满。但实际生活当中,他是一个倒霉蛋。我会欣赏这部片子是因为我也在做梦,我也想圆自己的梦。

田川:您当时的梦想是什么?

童自荣:跟前辈演员一起搞翻译片配音,那是最大的幸福,他们是我最崇尚的偶像。

上海电影译制厂译制的电影《白夜》,1961年上映,就是这部电影,在当时还在上高中的童自荣心中播下了梦想的种子。电影上映的第二年,18岁的童自荣考入了上海戏剧学院表演系。和班上的其他同学不同,学习表演专业的童自荣从来没想要当个台前的演员,在幕后用声音演绎角色才是他真正的志向所在。

童自荣:50年代的意识形态跟现在不一样,我当时都觉得自己是不是太崇洋媚外了,所以不敢说我的理想是当一名外国电影的配音演员,这是个秘密。后来“文革”抄家他们才知道我有这个心愿,因为我怕将来自己不在世界上了,我想让大家知道我的这份追求,就傻乎乎的把这个心愿写在了一张纸上。田川:这张纸有给您带来很大的麻烦吗?童自荣:还好,这张纸被抄以后落到了我们班干部的手上,他们很理解我,没有因为这个整我。就还给我一句话,你好自为之吧,我很感谢他们。

1966年,童自荣从上海戏剧学院表演系毕业,正赶上“文革”,他暂时滞留学校,等待分配。童自荣在校广播台里做过播音员,也去过农场接受再教育。动荡的岁月里,很难再有机会看到他最爱的外国电影,但童自荣想进上海电影译制厂做配音演员的梦,从未中断。这段时间,上海电影译制厂也正在经历低谷,译制片产量持续下降,甚至一度几乎完全停顿。情况从1970年开始有了转机,上海电影译制厂开始接到了内参片的任务。

童自荣:内参片只提供北京一小部分人看,包括演艺界的人,让他们参考。如果片子里没有一句配音台词,那这部片子看都不可以看,当时就严格到这个程度。

由于要完成大量译制内参片的任务,上海电影译制厂有了招收新人的计划,1973年,已经大学毕业了七年的童自荣,终于如愿进入了上海电影译制厂。

△童自荣

田川:您刚进上译厂的时候,只有少数人能看到译制片。您当时就看到了大量译制片,这对您的生活、价值观有什么影响吗?童自荣:我基本还是从艺术角度看,电影怎么拍得那么有吸引力,语言运用的那么好,演员那么棒……当时挑的都是世界上比较经典,比较有分量,很有艺术性的片子。邱岳峰配音的《简·爱》,就是这个时期配的。

上海电影译制厂译制的《简·爱》由邱岳峰、李梓等人配音,“文革”后从内参片转成公映片,被不少影迷奉为经典。画家陈丹青曾在一篇文章中说,后来他在美国重看电影《简·爱》,那原版的真声听来竟像是假的。

上世纪70年代初,经由上海电影译制厂配音演员们的二次创作,让原片不但没有衰减,反而还会加分的案例,并不少见。童自荣就是在这时加入了这个优秀的创作群体。

童自荣:到翻译片厂后跟前辈们一比较,我说差距太大了,那个时候配音,我脑子容易是空白的,没有完全融入角色。而且因为“文革”的关系,我在广播台工作,碰到游行就拉我去领呼口号,声音拔高恰恰是翻译片最忌讳的。我在那个阶段肯定是跑龙套的,比如苏联大制作《解放》,我配一个小红军,他的话不长,就一、两句跟崔可夫将军的对话。当时配崔可夫将军的是毕克,大师,我崇拜的偶像。田川:你们是同时进行配音吗?童自荣:对,他就站在我边上。那个时候不像现在可以擦掉一半留一半,那时我要是错了,他就得陪我再来一遍。田川:压力好大呀。童自荣:是呀,配了四五遍都不通过,配到第五遍的时候我跟毕克老师说,我对不起您。田川:毕克老师什么反应?他怎么回应您的?童自荣:毕克老师真好,他对年轻人是下意识地爱护。他当时没说一句话,就拍拍我的肩膀,意思是放心吧,再来,我陪着你,没问题的。我一感动,脑子里就有画面了,就是一个将军对一个战士的呵护、关切。我的情绪上来了,第六遍一下子就过了。跑龙套五年,我把每一个龙套角色都当主要角色来配音。田川:在这五年中您会郁郁寡欢吗?觉得为什么自己一直没机会?童自荣:没有,两个字在起作用,痴迷。能实现自己的梦想,做一份我喜欢的工作,跟我仰慕的老前辈们天天生活、工作在一起,就够了。没事儿我就溜到录音棚看他们是怎么一句一句把台词说下来,把角色塑造好的,那也是一种享受,外面可没有这样的机会。

为配音坚持30年只说普通话

上世纪70年代末,“文革”结束,文艺界开始走向开放,大量外国电影得以呈现在观众面前。《追捕》《虎口脱险》《尼罗河上的惨案》《叶塞尼娅》,都曾受到观众狂热追捧,译制片重新打开了中国人看世界的窗口。随着译制片迎来黄金时代,一直在厂里配小角色的童自荣,也终于等到了那部奠定了他在中国配音史上地位的影片,《佐罗》。童自荣华丽俊朗的声音风靡大江南北,他成为了万千影迷心目中的配音王子。

童自荣:阿兰·德龙的声音跟我差距太大了。我的声音是清亮的,阿兰·德龙的低音很丰满,嗓音很放松,人家形容他是酒吧嗓,是老外喜欢的嗓音。安排我配佐罗大概是考虑到中国观众的欣赏习惯,一个那么帅、那么潇洒、那么漂亮的男子,他的音色最好也相对要漂亮一些,潇洒一些。

△电影《佐罗》

每当热情奔放的弗拉门戈吉他响起,一身黑衣,戴着眼罩,潇洒帅气的佐罗就会从天而降,说着轻松诙谐的台词,行侠仗义。面对女主角奥顿西娅,佐罗也从不掩饰自己的爱慕。对于上世纪80年代初的中国观众来说,这样的浪漫,让他们耳目一新。

童自荣:当时“文革”结束没多久,塑造英雄人物还一定要是“高大全”,而且是不食人间烟火的。当时老厂长(陈叙一)谈戏的时候,就要求我们按照原片去理解。佐罗作为英雄也有七情六欲,他在花园相会时对奥顿西娅说的话,是有爱情的,不能一味慷慨激昂地说,要有柔情、深情、爱情在里边。《佐罗》引起那么大轰动,给它配音也附带让大家开始熟悉我了。田川:那走在街上有影迷认出您或您的声音吗?童自荣:声音大家不一定会注意到,除非是翻译片的影迷,对我们的音色特别熟悉。我记得有一个很特别的影迷朋友,是一个70多岁在街头看自行车的老太太。我正好要在她那儿寄存自行车,和另一个朋友讲话时她马上听出我的声音,说你是童老师,能见到你太高兴了,你以后尽管到我这儿来存,不用付一分钱。这份情谊让我很感动。还有一个影迷是在前辈演员苏秀老师签售会上见到的,我们坐在台上准备签售的时候,第一排有个小姑娘“噌”就站起来了,一边哭一边说,我是你们的忠实粉丝,我要谢谢你们的工作给我带来光明,使我心里充满灿烂的阳光。我们马上就明白了,这个小姑娘是个盲人,她到电影院不是看,是听电影,因此她会对我们的声音特别敏感,特别熟悉。田川:但是当译制片变得不再主流,工作也慢慢减少,您会有一些失落吗?童自荣:大环境不存在了。70、80年代的时候,大家把看外国电影、听配音作为生活里最大的娱乐。那个时候看一部电影总比看戏要便宜,老百姓也许并不那么富有,但是享受配音还享受得起。现在我们就希望翻译片能够重振江山。关键是要有质量,要让大家因为你质量好,为了听你的配音而进电影院,永嘉路383号(上海电影译制厂原址)。我更向往办成一个全国性的、开放式的、最大的配音语言艺术沙龙俱乐部,谁都可以进来参加培训,看我们怎么工作。

2004年,童自荣从上海电影译制厂退休,他不想停止用声音进行创作。2015年,童自荣在动画电影《西游记之大圣归来》中,为反派人物妖王混沌配音,让观众眼前一亮。

△电影《西游记之大圣归来》童自荣 配音 妖王混沌

童自荣:现在的审美跟以前不一样了,一开始我问导演我的声音适合这个形象吗?配完一定会觉得这个妖怪那么年轻,那么潇洒,音色又那么漂亮华丽。导演就笑笑,跟我说您先配了再说。我就很认真地配了,没想到观众还挺认可的,我还挺高兴。这几十年配音生涯,把专业的工作搞好就是我的一切,但是也把家庭生活忽略了。对不起我的父母,有时他们生病了也顾不上。对不起我的太太,两次生孩子我都不好意思请假。第一次是1973年刚分配到译制厂,刚刚圆梦,不好意思请假。5年后开始配主要角色了,我又不好意思请假。也对不住我的一儿一女,没有在他们成长过程中倾注很多心血。但总而言之,我没有对不起我的工作。我是上海人,在厂里的30年我没说过一句上海话,在家我要背台词,说的也是普通话。而且跟家里人的交流也很少,因为我怕一说上海话就把普通话的感觉冲掉了。田川:那太太能理解吗?跟您有矛盾吗?童自荣:她属于不响的,更多是从正面来谅解我。她是老三届,梦想是做医生,但是“文革”一来她的梦彻底破灭了。所以她是扔下自己的梦陪在我身边,陪我圆做配音的梦。她其实也是狂热的影迷、戏迷,我看过的外国电影她都看过。最不容易的是,我们在谈朋友的时候,第二次约会我就一五一十地跟她坦白了,翻译片是我在追求的梦,但当时是没把握的,重新分配很大可能就是到云南、四川,到西北方去,可能就要委屈她跟着我一起去了。她不响,但我知道她心里在说,可以的,可以的。

制作人:张燕

编导:沈爽

编辑:612