比亚迪智驾突围,华为迎劲敌?

在新能源汽车领域,比亚迪的销量一直遥遥领先,而最近,这家车企因为“全民智驾”战略再次成为焦点。其推出六万多元的新能源车就能直接配置智驾功能,强调智驾“全民化”与“普及化”,赢得众多好评,甚至还引发了一场争议,被指“干翻”了华为鸿蒙智行的技术流,这是一场压倒性的偷袭吗?结果恐怕并没有那么简单。

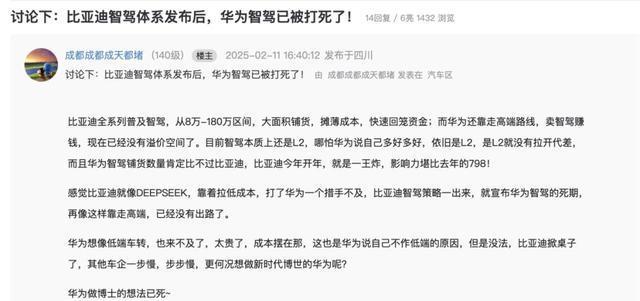

过去几年,车圈竞争激烈,掀桌子的戏码不少,比亚迪也从未缺席过价格战。然而,2025 年比亚迪以智能驾驶平权的方式开辟新局面,着实让人吃了一惊。王传福宣称比亚迪的智驾是“全民的智驾”“好技术就应该人人可享”,几万块的车就有了智驾能力,一下子把智驾的门槛压了下来。此前,智驾基本是 20 万级车的标配,是车企产品溢价的核心。如今比亚迪此举,使得智驾定义权仿佛落在了自己手里。第二天华为车 BU 董事长余承东隔空回应,“智能驾驶凑合能用与好用且安全,是完全不同的境界!就像打电话有网就行,上网就需 5G!”,显然是急了。毕竟比亚迪把智驾做成标配下放到低价车,消费者有了普及的市场教育,以后智驾就很难卖出高价了。

实际上,不只是华为,国内包括理想、蔚来、长城等车企,对智能驾驶核心路线多是以技术探索为主,以谨慎分级的方式释放技术。而比亚迪的平权路线能引发巨大关注,是因为平民路线更能大受欢迎。可技术发展需要冒险投入、面对未知,相比探索技术无人区的华为,比亚迪的平权路线是否真能促进行业发展,还不好说。

我们能从比亚迪一封意外流出的内部邮件中找到一些线索。去年底,这封署名比亚迪集团执行副总裁等人的邮件在网络疯传。邮件开篇先讲比亚迪成立 30 年的成绩,预计今年销量突破 420 万辆,但又因为明年竞争更激烈,提出要求合作伙伴明年产品降价 10%。这或许意味着比亚迪的平权是以牺牲供应链为代价实现的。汽车产业核心是供应商体系,德国和日本成就行业巨头,是和强大供应商共同成长,是“有肉一起吃,有汤一起喝”的模式。而如今中国企业仅 15 家能在全球供应商前 100 名中,前 50 名中占 5 席,我国供应商实力还需成长。供应商的发展离不开合理利润空间,比亚迪却要追求价格普及化,这会让供应商不断压低成本,可能影响科技产业发展。

彭博社报道和 GMT 公司研究显示,比亚迪对供应商账期在拉长,超不少新势力企业。2024 年上半年真实净债务达 3230 亿元,与强调技术的特斯拉形成对比,特斯拉 2024 年对供应链伙伴付款周期大概 90 天。

虽然比亚迪和华为都在做智驾,但路线不同,根本不是同一类企业。中国汽车产业未来发展,比亚迪平权和华为鸿蒙智行都需要。

从比亚迪自身看,当下“天神之眼”面临不少挑战,没经过真正高强度考验。它虽号称覆盖全场景智驾,但和华为鸿蒙智行、特斯拉 FSD 实战经验相比,在智驾算法迭代等方面还停留在营销话术,可能让用户实际体验和高调宣传不匹配。智能驾驶本质是人工智能,比亚迪作为传统制造业企业,在数据和软件方面不擅长。其“天神之眼”芯片定 80 - 100Tops 低算力平台,和行业内高算力芯片存在差距,即便量产成功,性能和竞争力存疑。自研芯片研发周期长、资金投入大,比亚迪起步晚,短期内追赶头部企业不易;比亚迪智驾域控市场份额 2024 年仅 3.1%,排国内第八,和德赛西威 31.2%的份额差距大,且靠整车销量增长带动出货量还面临诸多不确定;智驾算法自研能力也弱,高端车型要依赖外部合作伙伴技术,这种缺乏自主性的模式容易被制约。而且比亚迪技术路线探索被动,缺乏前瞻性,相比华为、小鹏等,它的智能化技术投入起步晚,技术积累和用户口碑未形成,在智能驾驶领域竞争力和自主性都不足,如果核心技术突破不了,智驾可能成其发展阻碍。

可要说比亚迪和鸿蒙进入决战,还言之过早。毕竟这二者各有优势与挑战,在这场智驾领域的较量里,后续发展充满无数可能和变局,一切都还需在市场、技术竞争进程中见分晓。消费者更期待二者能凭借各自的特点和优势,给新能源汽车智驾领域带来更多的创新与发展,而不是局限于谁胜谁败的争端。