在冷兵器掌控战场的时期,远程攻击所具有的战略价值是不能轻视的。

“挽弓需挽强弓,用箭要用长箭,射人得先射马,擒贼必须擒王”,这久远的军事智谋,体现出了在战争中远程攻击的重要性。

不管是精确打击敌方的将领,还是用箭雨让敌方的阵型陷入混乱,都可以给己方带来战略上的有利条件。

弓箭,作为远程武器里的佼佼者,在火器出现之前的很长时间中,一直奋战在战场上,是战争史上极为重要的存在。

【溯源:历史深处的弓影箭踪】

弓箭的出现是人类技术发展的关键体现,表明人类已经能够掌控机械能的存储和运用技术,在生产、生活以及战斗中被广泛运用。

恩格斯对其给予了很高的评价,在火器出现之前,弓箭在战场上有着决定性的作用,被赞为“百兵之首”。

中国运用弓箭的历史相当久远。

1963 年,在山西朔县峙峪村的新石器时代晚期遗址中,出土了燧石箭簇,这确切表明中国的先人最晚在大约 2.8 万年前就已经开始使用弓箭了。

古人觉得“弓是从弹发展来的”,在甲骨文中,“弹”和“弓”的字形不一样,这就能够证明这一点。

在很早的时候,弹弓在中国挺普遍的,到现在西双版纳的傣族人还在用呢。后来,老祖宗们把弓拿来射箭,这样一来,弓箭就正式出现了。

从19世纪末开始,研究者们大多运用英国人皮特里贝斯的方式,按照弓体的结构把弓划分为单体弓、加强弓以及复合弓。

单体弓是用单一材料打造的;加强弓是通过把相同或者相近的材料进行叠加、拼接弄出来的;复合弓则是由好几种不同材料制作而成的。

在东周时期,中国的复合弓制造技术已然成熟,《考工记》里的“弓人为弓”篇章,以一千四百多字对制弓工艺进行了详尽的总结。

制作弓的主要材料包含钢、角、筋、胶、丝、漆这六种,它们被称作“六材”。

干多由木材、竹材叠合而成,作为弓臂的主体,对弓的性能起着决定作用;角是动物角的薄片,贴于弓臂的内侧;筋为动物的肌腱,贴在弓的外侧,角与筋均可提升弓臂的弹力。

胶能把干、角、筋粘起来,在古代,人们用的是天然动物胶,经过加工后,它们的性能不太一样。丝指的是制作弓弦的那种丝线,漆是涂在弓臂上的,用来防止霜露湿气侵蚀的保护漆。

六种材料各自有着严苛的选材标准、处理方式以及性能规定,要制作出一把优质的复合弓通常得花费两三年的时间。

【审视:现代语境下的弓箭误读】

在当下的文化产业里,弓箭本来的模样常常遭到歪曲。

首先存在着对弓重量的错误理解。

在古代,弓的轻重说的是拉力,也就是磅数,这和弓本身的重量没啥关系。从性能方面来讲,弓还是轻些为好,原因是轻的弓臂和弓弦回弹的效率高,可以给箭传递更多的动能。

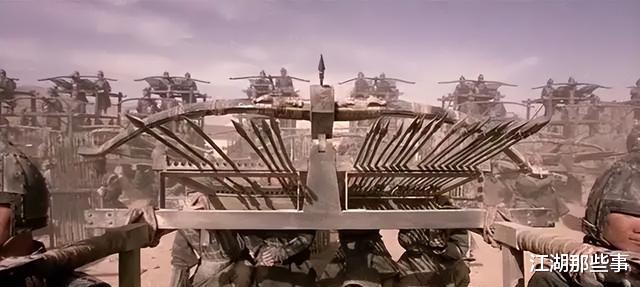

然而在影视动漫中,常常通过几个人合力抬起弓箭来显示其沉重,以此突出使用者的力量,可这跟古人的追求是相违背的。

骑马武将所珍视的宝弓,其可贵之处在于轻巧。制弓的匠人能够在确保弓具有大磅数的情况下,将其尺寸缩小并减轻其重量。

超大尺寸的弓属于皇帝统一弓型中的特殊情况,由于它并不适合所有的环境,所以蒙古地区的居民被特别准许把弓稍锯短,这也能看出骑射手对这种超大尺寸的弓不太喜欢。

接下来是有关对弓梢作用的错误认知。

在不少国产漫画动画里,弓弦连接着弓臂,而弓梢只是充当装饰,开弓的时候长弓梢还伸到弦的外面,这表明其没有领会弓梢的作用。

弓梢可以让力臂变长,弓的梢有软的、短的,甚至还有不明显的那种,不过要是有长弓梢的话,那弓弦肯定是要挂在它上面的。

加了弓梢会使重量增加,那就该借助其杠杆作用来提升弓的性能。在弓梢上进行雕饰,虽说好看,但会增添没用的重量,还会让强度降低。

接下来要说的是对箭的不正确展示。

在影视剧中,多数箭头的制作比较简陋,是通过带套筒套在箭杆上进行固定的,而且这些箭头形状单调,显得又肿又粗还很短。

在中国青铜时代之后,基本上就不再使用简陋装备的箭头了,就算是在青铜时代,这种箭头大多也是用在响箭之类的特殊箭头上。

主流的做法是挺装,也就是将箭头的尾部插进箭杆里。

由于穷装的缘故,当箭头触碰到硬物时,套筒会导致箭杆在连接的地方容易折断。

挺装的长铤可以较为均匀地把作用力分配到箭杆内壁,铁制的长铤还能够吸纳一些动能,只要连接的地方稳固,箭杆就不容易折断。

古代的箭头各式各样,古人凭借箭头能够知晓其用途以及使用者的身份;

像是平头箭是拿来打猎的,兔箭是专门用于猎兔的,齐眉针箭与长劈箭属于军用的箭,方炮哨箭是用于传达命令的,墩子箭则是当作练习用的箭。

再者,影视动画中箭矢的携带数量以及携带方式都和实际情况不一样。

在古代中国,对于弓箭手携带的箭矢数量是有要求的。据《纪效新书》所述,一般的弓箭手要准备三十支铁簇箭,而水军浮船上的人员每人需配备六十支铁箭。

然而古代军法中,对于携带箭矢数量不足的情况没有予以处罚,不过对在规定时间内射箭数量未达标的情形则有惩处。

【探究:实战中的弓箭效能与技艺】

古人很看重弓箭的力量,从“暗草惊风,将军夜引弓。平明寻白羽,没在石棱中”就能看出来。

在战场上,弓所能发挥的作用取决于箭是不是可以把敌人的装甲给射穿。

当下在网络中,有不少视频显示弓箭无法射穿铁甲,不过也存在一些视频里弓箭能射穿防盗门、汽车车门之类的,这表明弓虽说难以穿透铁甲,但是能够打破铁皮、钢皮。

箭的威力重点在于箭头的硬度、飞行的速度以及飞行的状况,而箭头的形状对其影响相对没那么大。

箭矢的飞行可以分为三个阶段:

在发射刚开始的时候,箭杆把弓给予的能量存起来后就变弯了,剑尖和运动的方向存在夹角,飞行大概10到15米这段距离,这是第一个阶段;

随后箭杆的能量开始释放,剑尖跟运动的方向相同,在15到70米这个范围是第二阶段,在这个时候命中目标的穿透力是最强的;接着,因为空气阻力等因素导致失稳,从而进入到第三阶段。

各个阶段的数值会被弓的磅数以及箭杆的软硬程度所影响,箭杆要是越软的话,前面两个阶段持续的时间就会越长。

在网上进行射铁甲的实验老是不成功,或许是由于铁甲放置得太近了,处于第一个阶段的箭矢其威力还不够强。

判断一名弓箭手合不合格,其射箭技艺起着关键作用。

据《列女传》所记载,有平公试弓的故事。而古代有“左手如巨石,右手如附枝”的说法,明代的《纪效新书》中也提到“凡射前手如推泰山,后手如握虎尾,一拳主定前后正直慢开弓紧放箭”。这些都着重表明了射箭时前手要稳,后手要准。

现代的射箭运动员通过使用无羽箭来训练并矫正姿势,而古代的出色弓箭手则运用硬箭杆,借助偏推的技法,使箭在十五米以内,甚至是更短的距离就能进入到第二阶段的飞行状态。

在骑射的时候,战马能给箭手带来速度,这样一来,箭矢的飞行状况就和步射的不一样了。

骑射时,最准的范围和威力最强的范围重叠较大,然而步射却存在错位情况,正因如此,骑射手可以射出既准且强的箭,而步弓手则很难做到两者兼顾。

在战术方面,要是正面对抗,弩射手从远距离进行齐射,能够对骑射手形成压制。要是碰上重甲敌人冲过来近身攻击,骑射手可以近距离准确地杀伤对方,而步射手在这种情况下效果就不太好。并且,骑射手的机动性强,能够随时撤离。

在长久的实践过程中,古人对弓术加以凝练,《考工记》展现出了人、弓、箭彼此互补的美学理念,使得弓箭的实用性更强。

先辈们持续对制弓射箭的技术加以改进,让弓箭具备了极强的适应能力,从而坐上了百兵之首位,变成了冷兵器时代的永恒传奇,它蕴含着人类的军事智慧以及历史文化的深厚积累,也见证了人类社会在战争和技术发展过程中的前行路径。

厉害👍🏻哈哈[笑着哭]

铤,銎