1949年9月11日晚,北平六国酒店的一间客房门前,朱德主动前来拜访陈明仁。

进门前,他整理好军服,立正站定,然后神情庄重地敬了一个军礼,随即用洪亮的嗓音喊道:

“报告!我是朱德,前来拜见陈明仁司令!”

陈明仁究竟是什么身份,能让朱德如此郑重其事地来拜访他?这场拜访的背后,又有什么不为人知的深意?

抗日名将

抗日名将1924年,陈明仁怀揣着振兴国家的梦想,走进了广州陆军讲武堂的校门,踏上了这条改变他命运的征途

在讲武堂的岁月是艰苦的,每天清晨,太阳尚未升起,号角声响起,学员们要顶着晨雾集结,开始一天的训练。

陈明仁起初并不起眼,身形也算不上魁梧,但他天赋极高,战术课程的笔记写得工整详细,战术推演更是屡屡超越同僚。

教官们很快注意到这个寡言却异常聪慧的学员,不久后,讲武堂并入了黄埔军校。

在这里,陈明仁接受了更严格的军事训练,也接触到了更高层次的指挥艺术。

他在一次次战术演练中展现出了卓越的军事才能,模拟对抗演习中,他布下的伏击战术让对手无计可施,教官连连点头。

蒋介石也在某次校内战术汇报中注意到了他,一个年轻却冷静的军官,这使得他毕业后即被破格留用,开启了他的军旅生涯。

抗日战争爆发后,作为国军年轻一代的将领,陈明仁很快投入了战场。

在九江保卫战中,他率领的部队凭借坚韧的意志与精妙的战术,在枪林弹雨中寸土不让,硬是把日军的攻势挡在了城外。

这一战,他的部队顽强抵抗,竟以寡敌众,歼灭了两千余日军,成功阻止了敌人的西进步伐,陈明仁的名字在军中传开。

但真正让陈明仁名震天下的,是滇西回龙山之战,回龙山地势险峻,日军在此筑下重重防线,企图据守至最后一刻。

面对如此棘手的局面,陈明仁没有一味强攻,而是冷静分析战局,决定使用陆空联合打击的战术。

他指挥炮兵精准轰击敌人阵地,步兵则利用夜色掩护,悄然摸上山头,与敌人展开惨烈的近身肉搏。

最终,回龙山的日军被全歼,中印公路的咽喉被打通,这一战不仅改变了战局,也让远在延安的毛主席闻讯后感叹道:

“回龙山之战,是军事战术的杰作!”

但陈明仁的军旅生涯并非一帆风顺,在战争间隙,有人向蒋介石告发他纵兵抢粮,导致他一度被撤职。

他的军旅生涯陷入低谷,直到1948年,蒋介石再次任命陈明仁担任长沙警备司令。

长沙起义

长沙起义1949年的长沙,国共内战已接近尾声,解放军在战场上节节胜利,国民党的统治土崩瓦解,南方局势岌岌可危。

此时,国民党高层内部分歧严重,蒋介石固执地想在南方建立新的防线,试图利用长江天险阻挡解放军南下。

而另一边,一部分高级将领已经开始思索和平出路,希望避免战火殃及百姓。

在这样的背景下,陈明仁奉命调往长沙,担任湖南省警备司令兼长沙防守指挥官,成为这座城市的最高军事统帅。

陈明仁在长沙的第一件事,是巡视城防,长沙的地理位置极其重要,自古便是兵家必争之地。

但此刻,国军已无力再战,守城不过是负隅顽抗,城内的部队士气低迷,许多士兵甚至私下议论是否要投降。

更让他忧虑的是,湘江以北的解放军主力正在逼近,长沙随时可能成为炮火洗礼的战场。

陈明仁虽是蒋介石的嫡系将领,却并非一意孤行之人,他曾在抗日战场上誓死守土,如今却要面对同胞相残的局面,内心的挣扎可想而知。

深夜时分,他独自坐在指挥部的书房内,一封封电报从南京传来,催促他“坚守长沙”,但他深知,这是蒋介石企图在南方延续战火的最后挣扎。

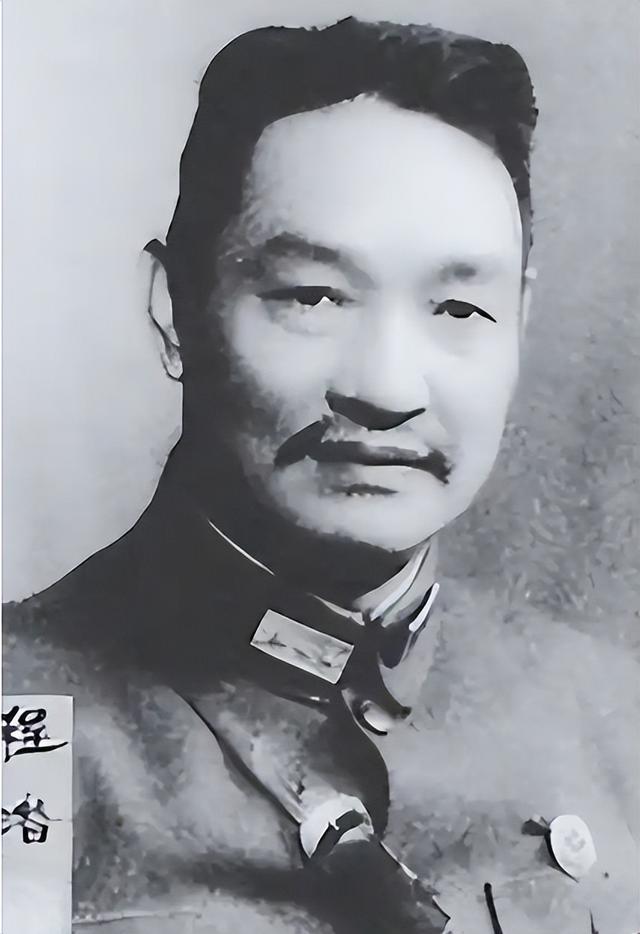

就在此时,他接到了一个不同寻常的来访者——程潜,程潜是湖南的资深政治人物,早已对国民党内部的腐败失望透顶。

此次,他冒着巨大的风险前来游说陈明仁,希望他能顺应大势,为和平解放长沙铺路。

程潜在书房中缓缓坐下,望着这位曾经的国军名将,语重心长地说道:

“明仁,我们都曾为了国家出生入死,但现在的国民党,已经没有未来了,长沙若战,必定血流成河,我们的百姓该怎么办?”

陈明仁沉默不语,程潜继续说道:

“毛主席对你的军事才能一向欣赏,他多次托人传话,希望你能加入新中国的建设。”

这时,程潜从怀里掏出一封信,递到陈明仁手中,陈明仁缓缓展开信纸,字里行间透着真挚的情感与宽广的胸怀。

毛主席在信中不仅肯定了他的军事贡献,还承诺:

“你若归来,绝无过往之嫌,唯有重任在肩。”

这封信让陈明仁心中泛起波澜,回想这些年,他在国民党内部屡遭猜忌,战功赫赫却常被打压,如今蒋介石更是只把他当作一颗可弃的棋子。

最终,在多日的思索与权衡之后,陈明仁终于做出了决定,1949年8月4日,他和程潜联名向全国发出通电,正式宣布率部起义。

陈明仁起义后,国民党方面震怒,蒋介石在南京大发雷霆,下令通缉陈明仁,甚至称他是“叛徒”。

但在北平,朱德和毛主席收到消息后,立刻致电祝贺,称他为“顺应时代之人”,8月底,陈明仁受邀前往北平,准备参加新中国的筹备工作。

朱德敬礼

朱德敬礼1949年9月,陈明仁已经抵达北平,在六国酒店下榻,一天晚上,一辆黑色吉普车缓缓停在酒店门口,车门打开,一位身着军装的老人稳步走下。

他步伐沉稳,向着二楼某个房间走去,到了门前,他笔直地站定,脚跟相碰,手臂抬起,标准地敬了一个军礼,然后,他用浑厚的声音高喊道:

“报告!我是朱德,前来拜见陈明仁司令!”

这声音响彻走廊,让房间内的陈明仁一瞬间愣住,他猛地从座位上站起,几乎是下意识地迈步冲向门口。

拉开房门,他看到赫赫有名的解放军总司令朱德,如今却在自己的门前,恭敬地敬礼、等待着他的回应。

这一幕,让陈明仁心头一震,他一时间竟有些不知所措,连忙立正,郑重地回敬了一个军礼,声音有些激动地说道:

“朱总司令,您太客气了,理应是我向您敬礼才对!”

他上前一步,双手用力握住朱德的手,心里涌上一种复杂的情绪——有惊讶,有感慨,更有一丝钦佩与认同。

作为人民解放军的最高统帅,朱德本无需向任何人敬礼,更何况陈明仁曾是国民党的高级将领。

但他仍然选择在陈明仁面前郑重其事地行此礼节,这背后有着深远的意义。

其一,这是对陈明仁抗日贡献的认可,抗战期间,陈明仁率军在滇缅战场上拼死奋战,在九江、昆仑关等战役中屡立战功。

虽然他曾效忠国民党,但朱德作为一名久经战阵的老将,深知战争的残酷,更懂得识人之才,他愿意向一位真正的抗日英雄表达最崇高的敬意。

其二,这是对他长沙起义壮举的嘉奖,陈明仁的这一决定不仅避免了长沙百姓的生灵涂炭,更对全国战局的稳定起到了重要作用,朱德自然充满敬佩。

其三,这是新中国对人才的最大尊重,新中国的成立,意味着一个新时代的开启。

在这个时代,个人的过往并非决定其未来的唯一因素,真正的衡量标准,是是否愿意为国家与人民奉献。

朱德用这一敬礼,向所有曾经站在对立面、但愿意投身新中国建设的人传递了一个信号——只要愿意为国家效力,曾经的立场并不重要,重要的是今后的选择。

这场会面之后,陈明仁正式成为新中国的一员,数日后,他参加了全国政协第一次会议,与毛主席、周总理等人相谈甚欢。

在这之后,他被委以重任,肩负起新的使命,此后,他不再是国军的将领,而是一名真正为人民服务的解放军上将。

驻守湛江

驻守湛江1952年,中央决定,由陈明仁率领55军驻守湛江,这一待,就是整整十六年。

初到湛江,陈明仁并没有急于发布命令,而是换上便服,亲自走访当地的村落、军营、港口,甚至深入海防哨所,了解驻军情况。

他发现,这片土地上不仅缺乏像样的军事设施,更缺少基本的民生建设。

他召集部队高层开会,提出了一个大胆的决定——55军不仅要守边防,还要参与地方建设!

在他的带领下,55军的战士们开始投身湛江的建设,陈明仁亲自参与到工程中,甚至不顾自己年过半百的身体,拿起铁锹,与士兵们一起挖土修路。

许多战士看到他汗流浃背地干活,纷纷被感染,最终,这支曾经驰骋沙场的军队,变成了湛江人民最可靠的依靠。

湛江不仅是南方的经济重地,更是中国重要的海防前线,面对境外势力的骚扰,陈明仁重整海防,亲自视察各个哨所,加强战备训练。

他要求部队不仅要掌握传统战术,更要适应海上作战,组织模拟演习,提高海岸防御能力。

在他的带领下,湛江的海防体系日渐完善,甚至成为当时全国最为坚固的海防之一。

1968年,陈明仁因年事已高,被调回北京,离开湛江的前一天,他站在军区大院里,望着自己亲手打造的这片土地,心中满是不舍。

数万名士兵和当地百姓自发前来送别,一位老渔民颤巍巍地走到陈明仁面前,递上了一篮刚捕捞的海鱼,哽咽着说:

“司令,这些年,湛江变了,我们的日子好过了,我们舍不得您走啊!”

陈明仁接过鱼,眼里满是感动,他笑了笑,拍拍渔民的肩膀,说道:

“我走了,但湛江的建设不能停,你们要继续努力,把这里建设得更好!”

车队缓缓启动,人群纷纷向后退去,但他们的目光却一直追随着那辆载着陈明仁的吉普车,直到消失在远方的公路尽头。

这一年,他离开了湛江,但他留给这片土地的故事,永远不会被遗忘。

【免责声明】:文章描述过程、图片都来源于网络,为提高可读性,细节可能存在润色,文中部分观点仅为个人看法,请理性阅读!如涉及版权或者人物侵权问题,请及时联系我们,我们将第一时间删除内容!