舆论漩涡中的媒体镜像

当汪小菲挽着新婚妻子马筱梅走出桃园机场时,闪光灯构成的银白色瀑布瞬间吞噬了这对夫妻的身影。

这已是2024年开年以来第六次被台媒围堵的机场场景,记者们像闻到血腥味的鲨鱼般蜂拥而至。

这种现象背后折射出的,是台湾娱乐新闻产业特有的生存法则。

根据台湾媒体观察教育基金会2023年度报告显示,岛内娱乐新闻的平均标题惊悚指数较五年前提升了47%,其中涉及两岸婚姻纠纷的报道标题攻击性增幅高达62%。

这种悬殊的数据对比,恰似当代网络舆论场的显微镜——情绪化的碎片信息永远比理性陈述更具传播力。

遗产迷局里的亲情博弈

但吊诡的是,这则重要信息在报道中出现的频率不足标题指控的十分之一。

画面中精心布置的茶具与背后若隐若现的法律文书形成微妙对比,这种将家庭纠纷仪式化的操作,恰是社交媒体时代的新型舆论战术。

值得关注的是,该动态发布时间恰好与某品牌直播带货档期重合,这种商业与私域的模糊边界,正在重塑公众人物的危机公关模式。

有人逐条比对汪小菲此前公开的汇款记录,有人深挖台湾房贷政策的特殊条款,更有技术流制作出动态数据可视化图表。

流量经济下的伦理困境

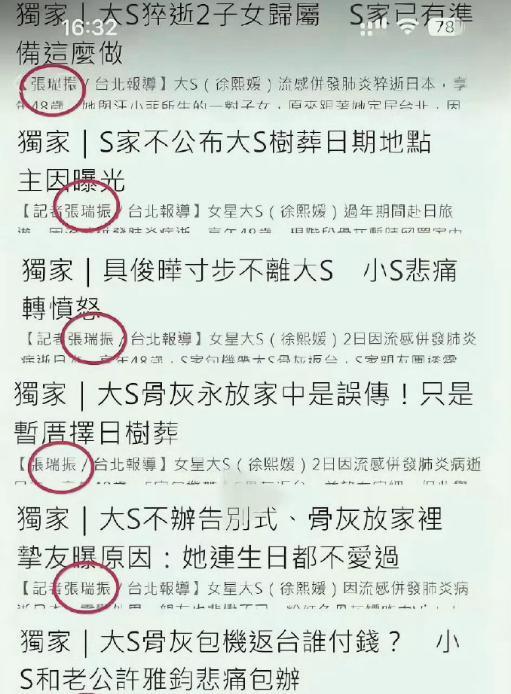

细心的读者会发现,某报连续37篇关于此事的报道均出自记者张瑞振之手。

这种生产机制下诞生的报道,难免带有强烈的个人叙事色彩。

在这场媒体狂欢中,最令人不安的是对未成年人隐私的集体漠视。

这些内容看似客观,实则通过剪辑技巧和背景音乐营造出强烈的情绪导向。

结语:在喧嚣中寻找理性的微光

当我们站在2024年的春天回望这场持续三年的媒体连续剧,看到的不仅是明星家庭的悲欢离合,更是整个时代的传播症候。

在算法统治的信息王国里,真相往往需要穿过重重迷雾才能抵达受众。

或许我们应该学会在点击转发前多问一句:这究竟是在追寻真相,还是在消费他人的苦难?

当汪小菲夫妇的身影再次消失在台北的夜色中,留下的不仅是豪车的尾灯,还有关于媒体良知与公众理性的永恒追问。

在这个全民记者的时代,我们每个人都是这场传播革命的参与者,也是传媒伦理的最终守门人。