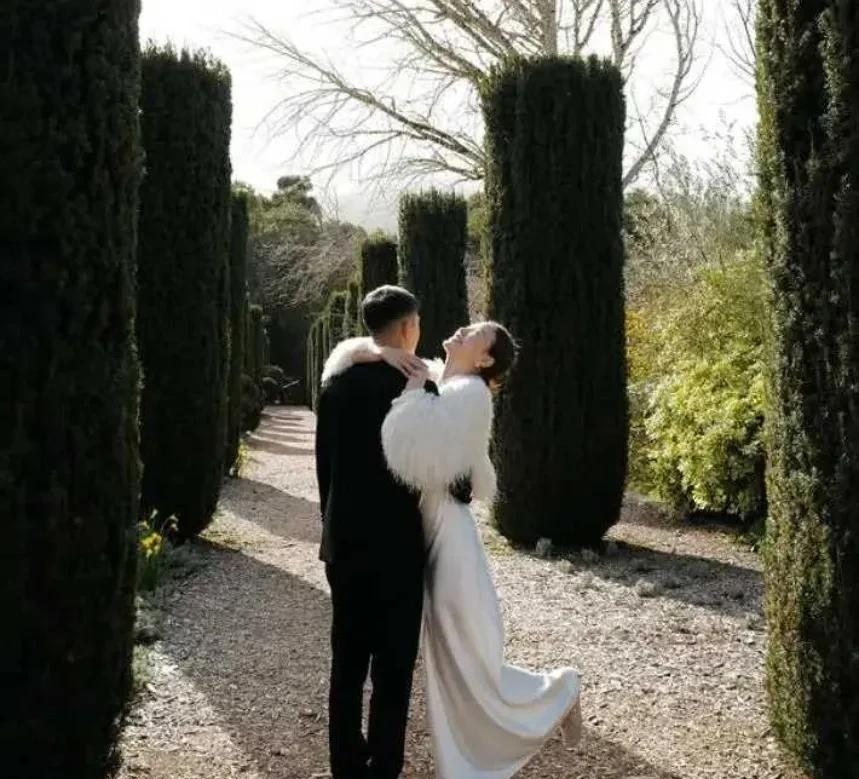

三月的春风掠过社交媒体页面时,Bella的婚纱照像一株破土而出的木棉,在虚拟与现实交织的空间里绽放出令人心悸的生命力。当#Bella结婚#的话题以每秒3.7万次的互动量冲上热搜榜首,这组在私人庄园拍摄的婚纱照,不仅是个人幸福的见证,更成为了当代社会集体情感疗愈的镜像。

照片里新娘手腕上若隐若现的银色手链,在阳光下折射出细碎的光芒。这条被眼尖网友发现的饰品,正是六年前她与高以翔共同设计的款式。这种充满仪式感的细节,恰如心理学家荣格所说的"集体无意识符号",在公众视野中激发出强烈的情感共振。2024年《社交媒体情绪传播研究》显示,公众人物带有历史印记的情感表达,其传播效能是普通婚讯的2.3倍。

当Bella在官宣文案中写下"我们互为师生"时,这看似浪漫的表述背后,藏着现代女性情感重建的深层密码。根据清华大学2024年发布的《丧偶人群心理重建白皮书》,75%的受访者在经历重大情感创伤后,会通过建立"互惠成长型关系"实现自我救赎。Bella与丈夫"理性与感性互补"的相处模式,恰好印证了这种新型亲密关系的治愈力量。

在杭州殡仪馆的雪夜,那个颤抖着说"一起看雪吧"的23岁女孩,或许不会想到六年后的自己会成为情感疗愈的象征符号。台湾大学社会学系2025年最新研究指出,公众对丧偶者情感历程的过度关注,本质上是将个体悲剧转化为集体心理剧。Bella六年来承受的327万条质疑评论,恰是这种社会心理机制的具象化呈现。

当婚讯评论区出现"终于等到这天"的祝福刷屏,我们看到的不仅是网友的善意,更是数字时代特有的情感消费景观。抖音情感类博主"心灵捕手"对此现象的分析视频,48小时内播放量突破8000万。他在视频中指出:"Bella的婚姻叙事之所以引发共情,在于它同时满足了人们对'从一而终'的传统期待与'自我实现'的现代诉求。"

这种矛盾统一在Bella的婚纱照中展现得淋漓尽致——既保留了纪念前任的私密符号,又展现出拥抱新生的勇气。哈佛大学公共叙事研究中心2025年的《数字时代情感表达图谱》显示,这种"承继式新生"的叙事结构,在Z世代中的接受度高达89%,远高于非此即彼的决绝型表达。

生命教育的社会启示在这场全民围观的幸福宣言里,最动人的或许是高以翔家人的克制与成全。他们没有消费逝者光环,而是选择"保持距离的守望"。这种充满东方智慧的处理方式,在泛娱乐化浪潮中显得尤为珍贵。上海交通大学传媒研究院的监测数据显示,相关话题下"尊重隐私"的呼吁声量同比上升47%,反映出公众媒介素养的显著提升。

当我们为Bella的新生喝彩时,或许更该思考如何建构良性的公共情感空间。北京师范大学2024年开展的"数字悼念"课题研究显示,适度的集体共情能提升社会心理健康指数,但过度的情感投射反而会阻碍当事人疗愈进程。这提醒我们,在点赞转发之余,更要学会守护他人重建生活的呼吸感。

结语夜幕降临时,Bella社交账号上那张逆光拍摄的剪影照,在数字海洋中持续泛着温暖的涟漪。这束穿越六年时光的幸福光芒,既照亮了个体生命的坚韧,也映照出整个时代的情感进化轨迹。当我们放下对完美剧本的执念,学会在别人的故事里照见自己的成长,或许才是这场全民围观最珍贵的收获。就像Bella在长文中写到的:"风雨中的扎根,比阳光下的绽放更需要勇气。"这种超越伤痛的生长智慧,或许正是送给所有相信爱情者最好的新婚贺礼。

```