2024年12月4日,86岁的琼瑶在家中自杀离世。这个曾用文字编织无数爱情神话的“言情教母”,以一种决绝的方式为自己的人生画上句点。

消息一出,舆论哗然:有人惋惜一代文坛传奇的陨落,有人痛斥她“自私冷漠”,更多人则陷入沉思——究竟是什么,让一个毕生歌颂爱情、书写浪漫的作家,最终选择与尘世告别?

随着琼瑶的千字遗书和生前访谈的公开,答案逐渐清晰。她的选择背后,是身体与尊严的崩塌、情感世界的崩塌,以及对生命本质的终极叩问。

一、身体与尊严的崩塌:当衰老成为一场慢性酷刑

琼瑶在遗书中写道:“上苍对于生命的设计不够完善,特别是人老了之后要经历一段痛苦的衰弱、退化、生病、出入医院、治疗的过程。”这番话背后,是长达十余年的煎熬。

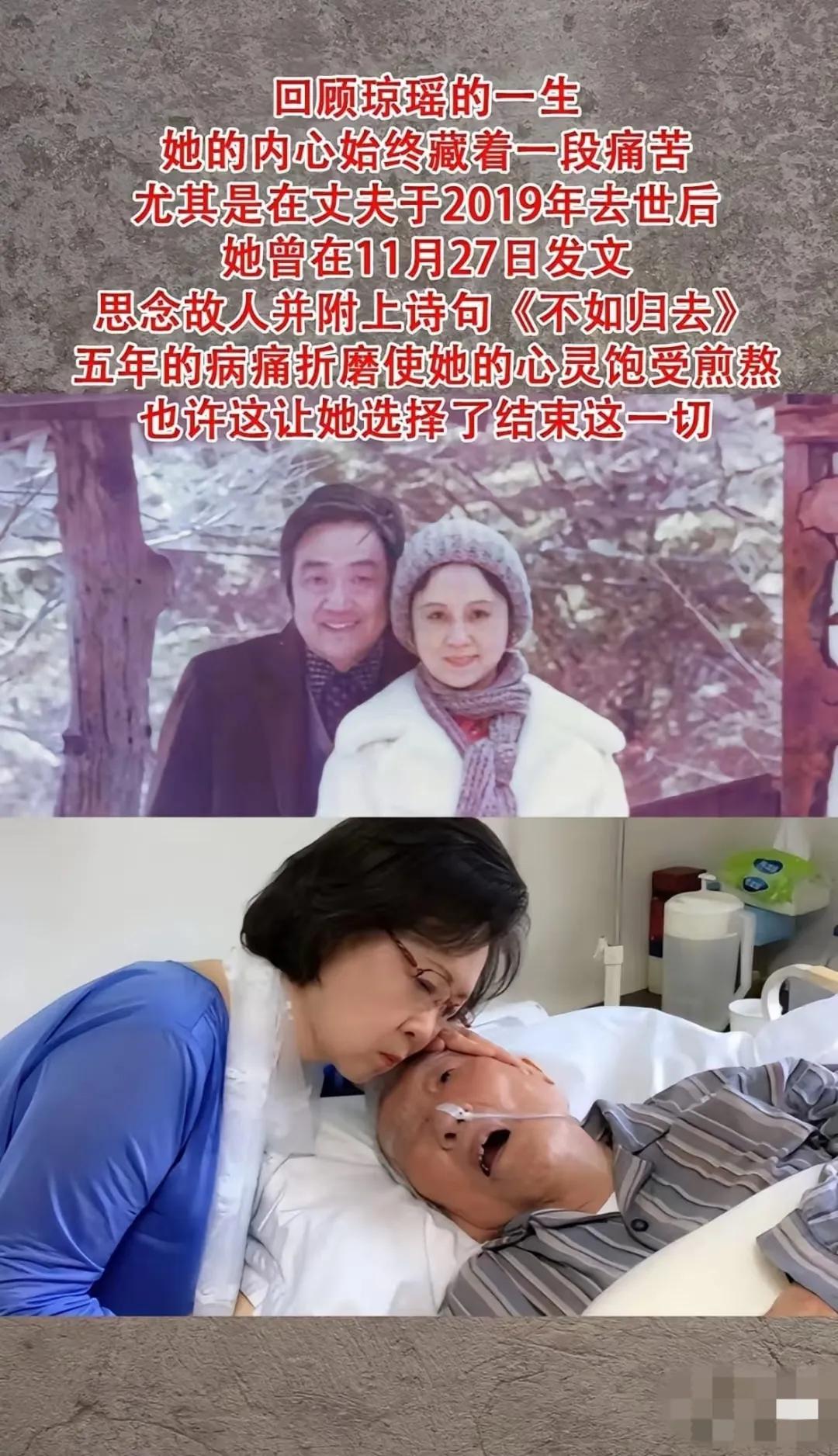

2002年,丈夫平鑫涛罹患带状疱疹,琼瑶日夜照料,为他清理糜烂的创面、涂抹药膏,甚至因此瘦了12斤。2008年,平鑫涛胃疝气发作,晚年又因阿尔茨海默症失去记忆,琼瑶目睹爱人从“要强的人”变成连“皇冠”都忘记的陌生人。更令她心碎的是,当平鑫涛病情恶化时,子女坚持插管维生,而她只能在妥协与抗争中反复挣扎。

这不是琼瑶第一次面对“衰老的酷刑”。她的母亲因近亲结婚遗传了阿尔茨海默症,晚年不认识至亲,甚至产生被迫害妄想。琼瑶曾请护工24小时看护母亲,却目睹她在败血症中离世。家族病史的阴影始终如影随形,她曾公开表示:“如果有一天我失智,希望子女不要给我插管,让我有尊严地离开。”

当86岁的琼瑶写下“翩然”二字时,她不是在追求浪漫,而是在向衰老与病痛宣战。这个一生追求“自主与自由”的女人,无法接受成为插管维生的“卧床老人”——她宁愿以死亡终结痛苦,也不愿让生命在医疗仪器中沦为“苟延残喘”。

二、情感世界的崩塌:从“为爱而生”到“爱是幻影”

琼瑶的一生,是“为爱燃烧”的一生。她曾说:“我为爱而生,为爱而写。”从《窗外》中师生禁忌之恋,到《还珠格格》里冲破世俗的“小燕子”,她的作品始终歌颂爱情的纯粹与力量。然而,现实中的爱情,却给了她最残酷的打击。

1938年生于战乱年代的琼瑶,自幼颠沛流离。16岁因考试失利吞药自杀,19岁高考落榜再寻短见,两次自杀未遂后,她将生命倾注于写作。1963年,《窗外》的出版让她一举成名,却也因师生恋争议被母亲以“引诱未成年少女”告上法庭。这段感情的创伤,让她对“不被世俗接纳的爱”既渴望又恐惧。

与平鑫涛的爱情,是她生命中最耀眼的光,却也是最深的伤口。1976年,她与平鑫涛相恋时,男方已有妻儿。这段感情引发舆论风暴,琼瑶背负“第三者”的骂名,甚至被家族驱逐。然而,平鑫涛在清醒时写给子女的信中,却将财产几乎全部留给儿孙,仅留给她“皇冠大楼前空地的八分之一”——这是法律特留份的最低限度。遗书中,琼瑶写下“三年养伤血淋漓,过去恩爱不能断”,道尽半生深情终成空的悲怆。

当爱情与亲情的信仰接连崩塌,琼瑶终于明白:人终其一生都在对抗孤独,而死亡或许是最后的“自主权”。

三、生死观的觉醒:向死而生,才是对生命的敬畏

琼瑶的生死观,在遗书中展露无遗:“死亡是每个人必经之路,是最后一件‘大事’。我希望能按照自己的意愿来决定生死,而不是被动接受自然规律的安排。”这种态度,贯穿她的一生。

2017年,她公开声明:“若患老年痴呆症,绝不接受手术或插管。”2024年,她在《握三下,我爱你》中写道:“生命如火花,燃烧过便不枉此生。”这些文字背后,是对生命本质的深刻洞察——当肉体成为灵魂的枷锁,死亡反而是对生命的礼赞。

她对“善终权”的坚持,与日本作家琼瑶的偶像三岛由纪夫不谋而合。三岛在《金阁寺》中借角色之口说:“美在于存在与毁灭的临界点。”琼瑶的“翩然离去”,恰似一场精心策划的“美学实践”:她要掌控死亡的姿态,让灵魂如樱花般凋零,而非在病榻上枯萎。

四、社会与时代的反思:我们该如何面对衰老与死亡?

琼瑶的离世,撕开了现代社会对“善终”的集体漠视。当医疗技术能无限延长生命体征时,我们是否忽略了“痛苦存活”背后的伦理困境?

数据显示,中国每年约有1000万患者经历临终痛苦,而“生前预嘱”普及率不足1%。琼瑶的悲剧提醒我们:比延长生命更重要的,是尊重个体对死亡尊严的诉求。正如她在遗书中呼吁:“不要为我悲伤,请为我笑、为我高歌、为我飞舞。”这何尝不是一种对“过度医疗”的温柔抗议?

同时,琼瑶的故事也折射出老年群体的生存困境。当阿尔茨海默症、失能等成为老龄化社会的常态,我们是否准备好构建更人性化的临终关怀体系?琼瑶母亲的“插管维生”、平鑫涛的遗嘱风波,都是对医疗伦理与亲情绑架的无声叩问。

结语:向死而生的勇气,是对生命最深的敬畏

琼瑶的自杀不是懦弱,而是一场盛大的自我和解。她用死亡完成了对生命本质的终极诠释:真正的自由,是连告别方式的选择权也不曾让渡。

在这个忌讳谈论死亡的国度,琼瑶的“翩然”像一记惊雷,惊醒了我们对生命的麻木。或许正如她笔下的紫贝壳:“在浪涛中沉浮千年,只为等待一次完美的弧线,跃出海面,碎成永恒的光。”琼瑶的选择,不是逃避,而是以最决绝的姿态,拥抱生命的完整。

当我们为她的离去唏嘘时,更应思考:如何让每个生命在尊严中谢幕?这或许是她留给世间最后的情书。