要说“纸上谈兵”,西方国家可是一等一的好手,搞出了许多超现实主义的先进武器,只不过都落在了PPT上面,而中国却一一将这些纸上数据变成现实,一个个举世瞩目的“杀手锏”陆续问世,“金属风暴”就是其中一个。

(澳发明家提出“金属风暴”设想,多年后被中国实现)

1、西方PPT,又让中国实现了

“金属风暴”武器系统,曾是上世纪90年代澳大利亚发明家迈克·奥德威尔提出的,并在1997年成立了专门的公司,试图将这一革命性理念变为现实。美国和澳大利亚军方当时也对其表现出了一定的兴趣,毕竟谁不想拥有一把“无敌神器”呢?

可是,事情并没有他们想象的那么简单......

“金属风暴”公司尽管研发出了一系列样机,却始终未能走上实战化的道路。既然西方都没搞定,中国是怎么做到的呢?

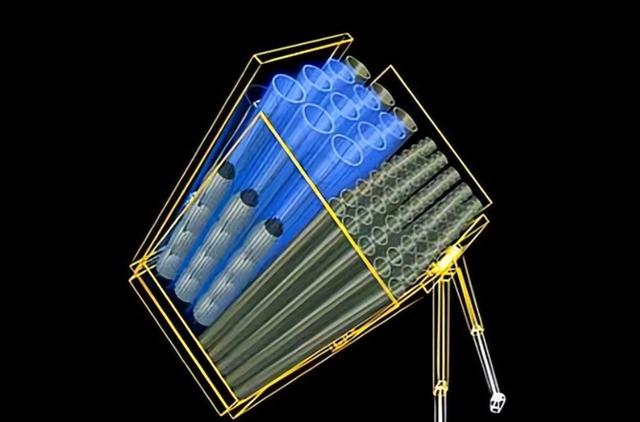

(“金属风暴”结构原理,纸面理论数据已经几乎全部落地)

事实证明,中国军工行业对于“新概念武器”的跟踪和研究从未懈怠。在几代人的努力下,中国打造出的新型“金属风暴”武器系统,不仅具备实用化的所有必要条件,而且在多方面实现了突破。这不是画个PPT就能解决的,而是实打实的技术实力。

国产“金属风暴”武器的亮相,标志着中国在这一领域取得了世界领先的技术突破。它不仅实现了从技术设想到实用化的重要跨越,更在作战效能上进行了令人瞩目的提升。

2、2吨的后坐力,成为“金属风暴”的致命缺陷

而“金属风暴”最让人血脉贲张的,恐怕就是其惊人的射速了。单根发射管的射速就高达1万发每分钟,这种射速在所有管射武器中堪称无敌。

那这个超高射速到底有什么用?

(根据作战需求不同,“金属风暴”可以进行口径、弹种等配置的调整)

简单来说,它大大提升了战场上的火力压制能力。由于采用计算机控制的电子点火技术,射速还可以根据作战需求灵活调节。而多管并联设计则让“金属风暴”能够组合不同口径、弹种,火力配置可谓相当“智能”。这意味着一套系统就能适应各种复杂的作战环境。

然而,“金属风暴”虽然性能强悍,但它的致命缺陷同样刺眼!

比如,发射管寿命短的问题几乎是个无解难题。因为射速实在太高,发射管在这种条件下磨损严重,常常还没来得及发挥长久之功,就已经面临报废的命运。

加上后坐力也是个大麻烦:一个30毫米口径的小家伙发射时就已经有2吨的冲击力,如果变成10管齐发,那种震撼感只能用“可怕”来形容。普通平台根本承受不起那样的威力冲击。这让“金属风暴”系统仿佛站在了一个技术的悬崖边,一步错,步步错。

(“金属风暴”后坐力高达2吨,中国采取新技术改变弊端)

然而,令人意外的是,中国版本的“金属风暴”却巧妙地避开了这些问题雷区。为了减少“金属风暴”的弊端,他们引入了一套崭新的供弹/装弹机械机构,这就从根本上打破了传统的发射管与弹药一体化封装的设计瓶颈。

3、海陆兼容,完美破解“火力不足恐惧症”

国产“金属风暴”武器系统的推出,不仅仅是一项技术奇迹,更为未来的防空反导作战增添了重要砝码。

无论是传统的战斗机、导弹,还是近年来频频亮相的无人机和巡飞弹,拦截难度都在不断提升。而国产“金属风暴”以其卓越的射速和火力覆盖范围,能够提供极为高效的拦截能力。这也意味着,无论敌方空袭形式如何变化,这套系统都能迅速反应并形成有效打击。

(“金属风暴”与6×6军用卡车底盘完美结合,并且技术已经相当成熟)

值得关注的是,“金属风暴”的灵活性让它具备了良好的适配性。目前,这款系统已经展示了与6×6军用卡车底盘的完美结合,而这仅仅是一个开始。

它的设计理念具有很强的通用性,可以根据需求安装在8×8轮式装甲车、履带式车辆,甚至可以搭载在舰艇之上,成为海上防空反导的锋利武器。如此一来,解放军的“火力不足恐惧症”也就迎刃而解了。

就是不知道值多少钱,值不值600万美元。