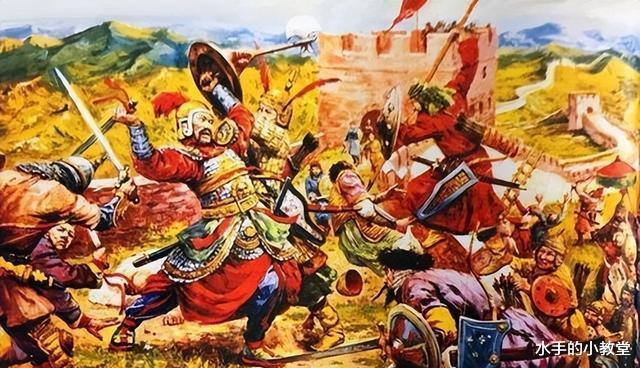

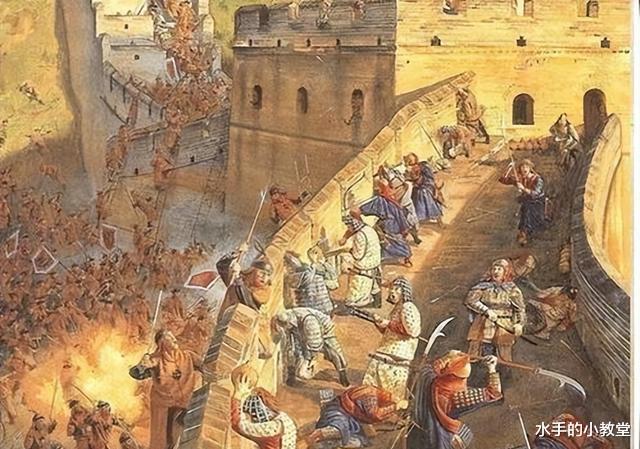

在公元1449年,土木堡之变眼看就要爆发,明英宗朱祁镇亲自出征瓦剌,结果在战场上遭遇失败,明朝因此承受了一次沉重的打击。但是,曾经身为帝国勋爵的张辅,在这个关键时候并未站出来,去阻止这场悲剧的出现,这当中到底有着怎样不为人知的曲折情节呢?

在明成祖永乐年间的时候,张辅就攀上了皇太子朱高炽这棵大树。朱棣让张辅的女儿给朱高炽做妾,张辅也就表明了支持朱高炽的态度。不过,在汉王朱高煦谋反这件事上,张辅的态度挺复杂的。虽说他曾经和朱高煦一起打过仗,可为了自己的政治前途能稳当些,他还是决定支持朱高炽,还把汉王的反叛计划告诉了明宣宗朱瞻基。可让人没想到的是,就算他这么做了,还是没得到重用。

明宣宗登基后,对功臣老将们总体上很谨慎,尤其针对张辅,采用限制其兵权并将他软禁在身边的办法。虽说给了他很高的名号,实际只是看着好看罢了。他弟弟新受重用,这和张辅的困窘局面一对比,讽刺意味十足。朱瞻基把张辅的实际兵权给解除了,还不准他离开交趾驻地,这样具有警示作用的安排,直接让张辅在朝廷里的影响力变弱了。

在正统年间,明英宗朱祁镇登上皇位,当时的朝廷内部,权力争斗越发激烈。张太皇太后、三杨(杨士奇、杨荣、杨溥)、权宦王振以及张辅这四股力量彼此牵制,达成了一种微妙的均衡状态。然而,张太皇太后离世后,朝廷局势开始不稳定,王振渐渐占据优势,变成了实际的掌控者。明英宗凭借着对太监群体的倚重,强化了对文官群体的压制,这就让张辅的境况更为艰难了。

朱祁镇打算亲征,张辅和众多文武官员都觉得不妥,纷纷加以阻拦。但是,王振这个明英宗最宠信的权宦,坚决要让皇帝亲征,还靠暴力手段压下反对的意见,这把张辅内心的矛盾与无奈彻底显现了出来。群臣去找张辅,让他进谏惩治王振,他拒绝了,这并非是他胆小怕事,而是他清楚地知道:反对王振,其实就是在挑战朱祁镇的权威,那后果谁也说不准。

在土木堡之变发生前的两年中,王振曾三次弹劾张辅,张辅还受到了实际惩处,这是为了打压他立场不够坚定的情况。而在短短数月之内,朱祁镇对张辅的态度也从宽容变为严苛。张辅纵然心中不满,却也没有足够的力量去和有权势的宦官对抗了,连自保都极为困难,更别提去劝谏皇帝了。

实际上,明朝太监掌握权力,在很大程度上是皇帝用来巩固自身权力的一种办法。太监无法生育,他们的权力源自皇权,这样一来,皇帝就能借助他们去制衡其他的权势群体。张辅和文官的关系,还有他那不够明确的立场,导致他在明英宗心里的地位越发不稳当,而他遭到进一步的削弱与打压,正是这种局面的实际体现。

朱祁镇始终没真正地更加信任张辅,这表明明宣宗解除张辅兵权产生了长远的影响。而张辅支持太子对抗汉王,以及他所进行的拥立操作,让他被贴上了亲近文官的标签,这是他在后来宦官势力兴起时逐渐失势的关键因素。

张辅没能在土木堡事件前成功阻拦朱祁镇,这一方面是明英宗和权臣王振相互勾结所致,另一方面也是张辅自己的政治影响力逐渐减弱的结果。曾经的英勇和功绩,也无法改变他在新权力格局中所处的不利境地,而历史的发展,最终让他陷入了尴尬的境地。

在这繁杂的权力网络里,张辅的经历体现出权力争斗的残酷和无常;就算是在功勋卓著、忠臣众多的乱世,政治形势也是变幻莫测。这段历史不但使我们知晓了张辅个人命运的起落,还展现出明朝中期权力争斗的血腥和悲惨。这一场土木堡之变,不单单是明英宗朱祁镇的失利,更是这一时期复杂的权力架构和个人选择之间无法调和的矛盾所带来的惨重后果。