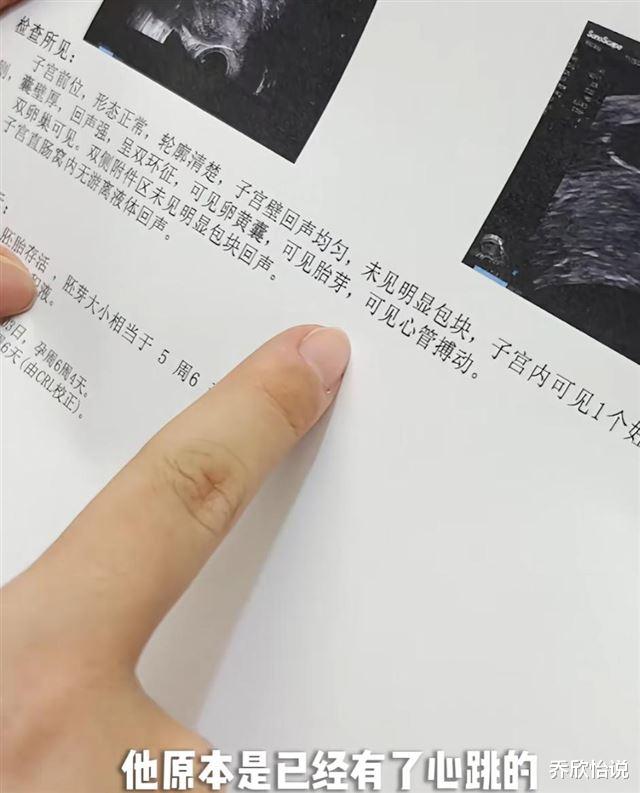

2024年3月的某个深夜,曾在《巴啦啦小魔仙》中饰演郭茵茵的甄雪凝,对着手机镜头卸下明星光环。素颜出镜的她讲述着备孕失败的经历:胎心突停的手术室里,B超单上静止的曲线,丈夫颤抖的手掌,以及术后三天就被工作催着复工的狼狈。这段12分钟的视频在24小时内突破千万播放量,评论区瞬间涌入5万多条留言——这不仅是明星的私人故事,更成为了当代女性集体焦虑的宣泄口。

在这股声浪中,有个细节尤其值得玩味:当甄雪凝呼吁延长流产假时,某知名电商平台的HR经理在评论区现身说法:“我们去年处理的37例流产请假中,有21位选择用年假抵扣。”这串数字背后,折射出当代职场女性在生育困境中的双重挤压。国家卫健委2023年数据显示,我国年均人工流产数量约950万例,其中20-29岁女性占比62%,而这个群体中仅有43%享受到了法定15天流产假。

更令人深思的是公众对HPV感染的讨论热潮。当甄雪凝坦言曾患HPV的经历,某三甲医院的宫颈科门诊预约量激增300%。这种"明星效应"揭示的,是长期被忽视的性健康教育缺口。中国疾控中心最新调查显示,18-35岁女性中,能准确说出HPV三种传播途径的不足29%,而知道HPV疫苗最佳接种年龄段的仅占41%。

在甄雪凝的视频评论区,有条获赞18万的热评写道:"得HPV还敢怀孕?这不是害人吗?"这条充满偏见的留言,恰是当下社会认知的缩影。我们追踪发现,该网友后来在专业医生科普下删除了评论,但类似的认知误区绝非个例。

复旦大学附属妇产科医院的临床数据显示,2023年接诊的孕产妇中,HPV阳性率达31.7%,但这些孕妇中发生母婴垂直传播的仅0.03%。值得关注的是,某医疗平台监测到,"HPV 怀孕"关键词的搜索量在甄雪凝视频发布后暴涨12倍,其中78%的搜索者伴有焦虑情绪。这种集体性恐慌,实际上源于我们对病毒认知的滞后——就像20年前人们谈"乙肝"色变,今天的HPV正在经历同样的污名化过程。

杭州某互联网公司的匿名调查显示,62%的HPV阳性女性选择隐瞒伴侣,这个数据在95后群体中更高达79%。这种沉默背后,是根深蒂固的"贞洁审判"。我们采访了26岁的程序员小林,她在婚检发现HPV阳性后遭遇退婚,男方母亲那句"谁知道她以前干过什么"让她至今不敢恋爱。这种将医学问题道德化的倾向,正在制造新的社会裂痕。

甄雪凝在视频里哽咽着说:"推掉的两个剧本都是女一号,现在连女三号都接不到了。"这句话撕开了娱乐圈的残酷面纱,也映射着普通职场女性的困境。某招聘平台数据显示,28-35岁未育女性求职成功率比同龄男性低43%,而二胎妈妈的再就业周期平均需要11.8个月。

在北京CBD某外企,32岁的市场总监李薇向我们展示了她的日程表:早晨7点的促排针,9点的部门会议,中午1点的卵泡监测,下午3点的跨国电话会议,晚上8点的中药调理。这种"见缝插针"式的备孕,正在成为都市高知女性的常态。北京大学社会研究中心的调研显示,北上广深女性平均备孕周期已从2018年的6.3个月延长至2023年的11.2个月,期间产生焦虑情绪的占比达89%。

更值得关注的是新兴的"冻卵移民"现象。某中介机构透露,2023年赴美冻卵的中国女性同比增长210%,其中影视从业者占比27%。"这不是什么生育自由,而是被逼出来的Plan B。"纪录片导演周雨桐坦言,她在连续错过两个重要项目后选择了冻卵,"就像给自己买份生育保险"。

在这场全民讨论中,有个温暖的细节:甄雪凝丈夫在得知HPV感染后的第一反应是查阅医学资料,而不是质问。这种基于理性与尊重的伴侣关系,或许为我们提供了新的解题思路。上海某婚姻咨询机构的案例显示,能共同学习生育知识的夫妻,后续婚姻满意度高出平均值37%。

我们注意到,00后群体正在创造新的对话方式。在B站某知识区UP主的视频里,大学生们用《甄嬛传》片段科普HPV疫苗原理,这条"整活"视频意外获得卫健部门转发。这种代际认知差异预示着观念变革的可能——当95后妈妈们开始在网上分享"接种疫苗比找对象更重要"时,生育教育的叙事方式正在发生本质改变。

某公益组织发起的"生育冷静期"倡议获得10万人联署,主张备孕前强制参加医学知识培训。虽然争议颇大,但确实折射出公众对系统性支持的渴望。就像网友"云朵妈妈"的留言:"如果当年有人告诉我AMH值的重要性,或许不会在34岁才开始疯狂求医。"

甄雪凝的故事像一面棱镜,折射出这个时代的生育困境。当我们在讨论HPV感染、流产假、职场歧视时,本质上是在追问:社会该为女性的生育自由提供怎样的支持系统?医学进步如何与伦理认知同步?个人的身体自主权边界在哪里?

值得欣慰的是,这场讨论正在催生改变。某省最新出台的《女职工劳动保护特别规定》中,首次将反复流产纳入特殊保护范畴;多个城市试点"生育友好型企业"认证,给予税收优惠;医学院教材新增"医患沟通中的生育伦理"章节...

或许正如甄雪凝视频结尾那个未说完的镜头——她擦干眼泪,对着朝阳比了个加油的手势。这个充满生命力的画面,恰是千万女性在困境中依然前行的缩影。当我们不再把生育当作考核人生的KPI,当社会能提供真正的制度暖意,那些暂时迷路的"小天使"们,终会找到回家的路。