在中国革命的火热岁月中,无数英雄为国家独立与民族解放立下赫赫战功。王扶之将军,现年102岁,作为仅存的开国将帅,其一生的战场经历和坚强意志令人敬佩。曾是放牛娃的他,怎样成为国家的脊梁,带领并激励着一代又一代人?下面小史就带大家一起了解一下。

王扶之

1923年秋天,王扶之诞生于陕西省子洲县的一个贫苦农家。在他12岁那年,他毅然加入了红军,开始了他的革命生涯。那时他仅是一个刚离开学校的孩童,生活的艰辛迫使他早早地承担成年人的责任。

王扶之的家乡地处偏远,那里的自然条件极为恶劣,野兽频繁出没。然而,这片艰苦的土地偶尔也会见到刘志丹领导的红军部队的身影。王扶之注意到这些红军与其他军队不同,他们不仅战斗英勇,还经常帮助村民们进行日常劳动,如挑水等。

某天,王扶之鼓起勇气接近了这支队伍,他的心中充满了对革命理想的憧憬。当他表达想加入红军的愿望时,一位招募干部看着他稚嫩的面庞,半信半疑地询问他的年龄。王扶之以一种超乎寻常的自信回答,挑战着对方的判断力。那干部猜测他有十六七岁,王扶之心中暗自高兴,他的回答巧妙地避开了实际年龄。

王扶之

加入红二十六军少共营后,王扶之与其他年轻的战士一道,成为了队伍中的一员。这些战士年纪轻轻,却都怀揣着对革命的热情和对未来的梦想。尽管生活在物资匮乏的年代,王扶之凭借着他的身高和体格,在红军中也展现出了特别的才能。他对篮球产生了浓厚的兴趣,成为了部队篮球队的一名主力球员。他的篮球技能,尤其是在防守时,经常能够轻易阻挡对手的投篮。

在1935年,随着红军在陕北地区的活跃,王扶之深受周围环境的影响,对刘志丹率领的红军产生了极大的兴趣。他虽年幼,但目睹红军士兵与村民们并肩作战、共同劳作的情景,心中的革命火种逐渐燃起。

当时年仅12岁的王扶之,担心自己年纪过小无法参军,便向征兵官员谎称自己已满17岁。经过一番言谈,官员对他的坚定态度印象深刻,王扶之因此成功加入了红军,开启了他的革命之路。

王扶之

尽管王扶之的父亲知道战场生死难料,但仍然坚定地支持儿子的选择。他明白红军是为了农民的利益而战,虽是平民,却也能洞察时局。父子二人泪别,王扶之背起行囊,踏上了离家的路,背后是父亲那深沉的目光和对未来的期盼。

王扶之到达部队后不久,部队发现了他的实际年龄。因年幼,他被分配到了红26军的少共营,这是一个由十几岁少年组成的特殊部队。尽管都是年轻的面孔,他们在战场上的表现却丝毫不逊色于成年战士。

1935年,面对国民党的多次围剿,陕北根据地的指挥官刘志丹和徐海东设计了一项巧妙的战术——围城打援。他们命令红军分散在劳山周围的要点,形成对敌人的包围网,静待敌军进入埋伏圈。

合照

不久国民党军队依计划进入伏击区,红军随即发起了猛烈的攻击。敌人陷入混乱,红军利用这一优势迅速压制了对方的抵抗力。战斗中,少共营的任务是攻克一处关键高地,尽管装备简陋,他们的勇气和决心却是无可替代的。

王扶之虽然手无寸铁,只装备了一根梭镖,但他的英勇表现让敌人措手不及。在一次激烈的冲锋中,他大声呼喊着让敌人投降。当敌人犹豫时,他迅速利用梭镖将对方缴械,从而赢得了他人生中的第一支枪。

这次战斗后王扶之因表现出色,被部队领导注意到他的聪明才智和勇气。不久后,他被任命为一名测绘员,主要负责制作战略地图,这项工作对于红军的战术部署至关重要。

1939年,王扶之前往第18集团军总部参加为期一年的参谋训练,期间他学习了高级军事战术和作战指挥,这些技能随后在他的军事生涯中发挥了巨大作用。1940年他开始在八路军第5纵队2支队担任通信参谋,并在新四军第3师的多个旅和支队中担任过作战参谋和通信股长等职务。

在新四军第3师服务期间,王扶之与师长黄克诚建立了深厚的友谊。这段友谊中一个细节被后来的将军张爱萍津津乐道——王扶之驮着黄克诚骑行自行车的故事。

那辆自行车作为战利品在当时非常珍贵,王扶之的骑行技术令人叹为观止,经常无手骑行,展示了他的超凡技巧。这种独特的交通方式不仅加强了两人的默契,还在战地之间提供了快速的移动能力,使他们能够及时处理前线的各种紧急情况。

图片来源于网络

1950年10月21日,随着中华人民共和国的成立,王扶之作为一位年轻的军官,参与了朝鲜战场的作战,从一个团级指挥官逐步晋升至师长。在这个充满挑战的阶段,他再次证明了自己的领导能力和战术智慧。

1952年的夏末,王扶之指挥的师团守卫在临津江东侧的前线阵地,正值敌军企图全力夺回失地的关键时刻。那天,敌军的炮火几乎将战区夷为平地,大量的炸弹如雨点般落下,将黄土烧成了焦土。

就在这样的环境中,师长王扶之和几名随军记者藏身于一座山洞内,紧急讨论战事。突如其来的巨大爆炸声打断了他们的会议,一颗炸弹直击山洞,导致洞顶坍塌,王扶之和在场的七人瞬间被埋。

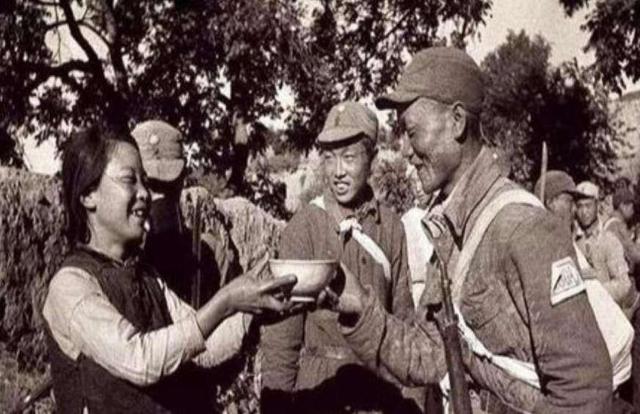

王扶之在姜家店战斗中观察敌情

这次爆炸的冲击波将他抛到洞穴的深处,他被压在碎石和断木下,痛苦而绝望。记者和三名师部人员当场牺牲,仅有的几名幸存者包括王扶之,开始了求生的挣扎。

他们意识到与外界的联系完全被切断,洞口堵塞严重。一天过去了,洞内的空气变得越来越稀薄,食水也接近枯竭。他们试图用洞中的各种物品敲打洞壁,希望能传递出求救的信号,但似乎都无济于事。

就在他们准备绝望之际,洞外突然传来了救援的声音。原来,得知师长王扶之被困后,彭德怀司令立即下达了救援命令,要求不惜一切代价救出被困者。经过长达30多小时的连续挖掘,终于将王扶之和其他两名幸存者从废墟中救出。

1951年,王扶之在抗美援朝战场留影

1953年春,王扶之将军结束了他在朝鲜战场的任务,作为39军5师的师长,他带领部队荣耀归国。在安置部队之后,他满怀深情向军部申请短暂休假,心急火燎地想要回到故乡寻找多年未见的父亲。

自从18年前踏上征程,王扶之一直未曾踏足家门。他曾试图寄信回家,但迟迟无法得到家中任何音讯,不知老父是否健在,或是生活状况如何。每当夜深人静,他便会回想起童年与父亲同为地主家长工的艰苦岁月,内心无比感伤。

得到批准后,他带着两名警卫,驾驶一辆卡车回到家乡。然而村间的泥泞路不适合车行,卡车不幸陷入泥潭。急于回家的王扶之决定徒步前行,他让警卫留下处理车辆,自己则背着行李走向村庄。

王扶之

在行进过程中,王扶之遇到一位牵着牛车的老乡。考虑到道路难行,他便请求老乡能否搭载他一程。老乡热情同意,两人便在颠簸的牛车上闲聊起来。老乡先开口询问:“看你穿着军服,风度不凡,是刚从军中回来的吗?”

王扶之微笑回应:“没错,我是一名军人。”老乡叹了口气,沉重地说:“我有个儿子,12岁就加入了红军。若他还在世,也许与你年纪相仿。多年来杳无音信,我怕是他已遭不幸。那孩子从小命苦,我无力给他好生活。”

王扶之急切地追问:“老乡,请问您儿子叫什么名字?”老乡回答道:“他叫王硕,也有人叫他王扶之,那是他的乳名。” 说着,老乡眼眶红了,擦起了眼泪。听到这里,王扶之心头一震,急忙让牛车停下,跪在老乡面前,声音颤抖着说:“父亲,我就是扶之!回来晚了,对不起!”

王扶之

老乡一时呆愣,细细打量他,随即泪如泉涌。他重重拍打王扶之的肩膀,哽咽道:“你还活着,怎么这么晚才回来?我以为你早已牺牲了。我的孩子,我多么想你啊!” 父子二人紧紧相拥,久久无法自已,彼此的泪水混合着尘埃与岁月,讲述着别离与团圆的深情。

在1955年,王扶之被选派至军事学院深造,加入了高级速成系,这是对他军事生涯的一次重要提升。1964年,他因在多次军事行动中展现出的卓越勇气和智慧,被授予少将军衔。王扶之的军事生涯中,他参与的每一场战斗都是对他策略理解和执行能力的考验,他在战场上取得了显著的成就,还多次获得了三级八一勋章、三级独立自由勋章等荣誉,这些都证明了他对国家和民族解放事业的巨大贡献。

在1975年至1980年这段时间,王扶之与他的老战友黄克诚断绝了所有联系。这并非出于变心,而是一种深思熟虑的保护。在那个特殊的时代背景下,任何与黄克诚的接触都可能给他带来不必要的政治风险。因此王扶之选择了刻意疏远,以这种看似冷漠的方式守护着自己的战友。

王扶之

到了1977年,政治风波有所平息,黄克诚被任命为军委顾问,形势有了明显改善。这一年王扶之终于有机会和黄克诚重逢。在他们的会面中,王扶之第一件事就是深情地向黄克诚道歉,表达了多年来的心酸和无奈。两位老兵的相见,充满了情感的交流和深刻的理解,那一刻他们的眼中既有笑容也有泪水,一切感情尽在不言中。

1980年,得到叶剑英和黄克诚的协助,王扶之被平反,并赋予了新疆军区副司令员的新职责。从此只要一有机会,他便前往北京看望黄克诚,两位老友的关系在共同经历的苦难中变得更加深厚。

在黄克诚生命的最后时刻,王扶之亲自前往医院,与即将离世的老战友告别。在病房中,两位白发苍苍的老将军紧紧握手,眼神中充满了对过往岁月的感激与缅怀。那一别是永别,也是对一生深厚友情的最高礼赞。

王扶之

在一次深情的采访中,王扶之老将军,虽然年事已高,但仍旧稳稳地握笔,坚定地在纸上书写下“忠诚”二字。这两个字不仅是他一生的座右铭,也是他对未来一代的寄托和期望。

“现在的大家都生活得很好,国家也强大了,继续努力!”王扶之用颤抖的声音表达了对新中国和年轻一代的殷切希望,这是一位经历过无数风雨的老兵对青年的坚定鼓励。

退役后,王扶之并未远离军事和国家事务,而是以不同的方式继续为国家的进步贡献力量。他经常访问军营,与年轻士兵们分享经验,提供指导,并参与军事科研项目,助推国防科技的发展。

如今已是102岁高龄的他,依然保持着良好的健康状态。他的一生见证了中国从积贫积弱到繁荣强大的转变,自己也从一个贫苦农家的孩子成长为国家的栋梁之才。

1941年时任新四军第三师师长的黄克诚

王扶之还积极参与公益活动,特别是在重大节日,他会亲自前往养老院和儿童福利机构,为老人和孩子们送去关怀与温暖。1998年,他正式申请离休,从而结束了几十年的军旅生涯,开始享受自己的晚年生活。

即便在退休生活中,他仍不忘初心,经常与老战友们相聚,回忆往昔岁月,同时也不忘对后辈们进行教育与传承。他的故事和精神通过一部纪录片被广泛传播,深受观众的喜爱与尊敬。

王扶之将军晚年题字

参考文献

[1]星火燎原编辑部编:《中国人民解放军将帅名录》(第二集),解放军出版社1987年版

[2]中国人民解放军军事科学院军事百科部编:《开国将帅》,山西人民出版社2003年版

[3]吴信泉:《朝鲜战场1000天——39军在朝鲜》,辽宁人民出版社1996年版

[4]《王扶之(少将)》,《陕西日报》2007年8月23日第7版

[5]王子恒:《大难不死的将军王扶之》,《文史春秋》2005年第2期

[6]卜金宝:《开国将军人生路(10)王扶之篇:征战沙场死里逃生,写回忆留住历史》,雷锋杂志新媒体2020年7月13日

[7]卜金宝:《铁马冰河入梦来——探访10位健在的开国将军》,解放军报微信公众号 2020年8月1日

[8]佟欣雨、王化冰、侯培利:《老红军王扶之——〈百岁辞〉里唱大风》,中国军网2022年7月16日