自1948年至1949年1月,中国人民解放军在同国民党军队进行的数次战略决战中,共歼灭国民党军队200多万人。

蒋介石赖以发动内战的主要精锐集团军几乎丧失殆尽,无论是在政治、军事,还是经济上,都已经面临绝境。

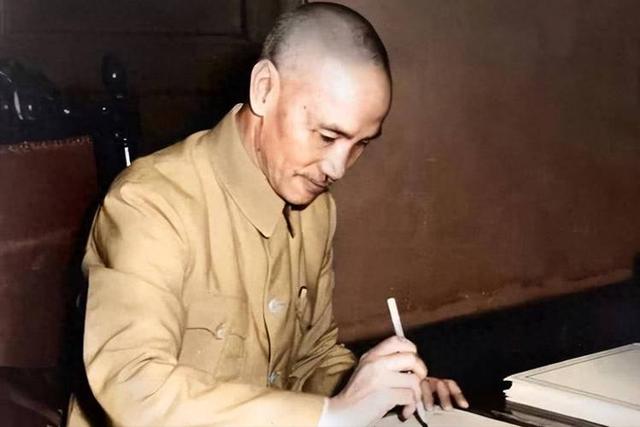

此时的蒋介石嘴上高喊顽抗到底,但实际上已经在积极寻求退路。

为了拖延准备逃跑的时间,蒋介石选择下野不再担任总统,虽然退居幕后,但他依然以国民党总裁的身份牢牢控制着党政军大权,并且利用自己手中的职权疯狂转移物资、文物、黄金……

蒋介石在寻求退路时面临有三种选择,分别是大西南、海南岛和台湾岛。

不过最终蒋介石在高人张其昀的指点下选择了台湾,可是让不少人疑惑的是蒋介石到了台湾之后,立即就站稳了脚跟。

那么在蒋介石败逃台湾前,是谁在那里主政,为何蒋介石一去便拱手奉上?

陈仪台湾自古以来都是中国不可分割的一部分,由于地理位置特殊,这也使得台湾与大陆之间的关系相对“疏远”一些。

1894年,清政府与日本因为朝鲜主权问题而爆发甲午战争,清政府战败之后,被迫签订了《马关条约》,将辽东半岛、台湾全岛、澎湖列岛割让给了日本,台湾日据时期就此拉开序幕。

当时的台湾岛上居住着大量的原住居民,日本也以他们的生活方式和习惯进行改造台湾。

一直到1945年日本宣布投降,台湾始终都在日本的控制之下。

日本投降之后,国民党顺理成章接管了台湾,此时,蒋介石对台湾还是很重视的,只是他万万想不到,这里将会是他最终的归宿。

既然蒋介石接管了台湾,自然得派去一个得力的将军,蒋介石选来选去,选择了时任二十五集团军总司令的陈仪。

陈仪到了台湾之后,对岛上居民生活方式十分不满,处处都是日系元素,让他根本无法接受,于是他便强行改变他们的生活方式,这引起了原住居民的强烈不满。

后来随着亚太地区经济的崩盘,台湾的物价瞬间上涨数倍,居民面临很严重的温饱问题,可是陈仪依然我行我素,以至于引发了双方大规模的冲突,史称“二二八事件”。

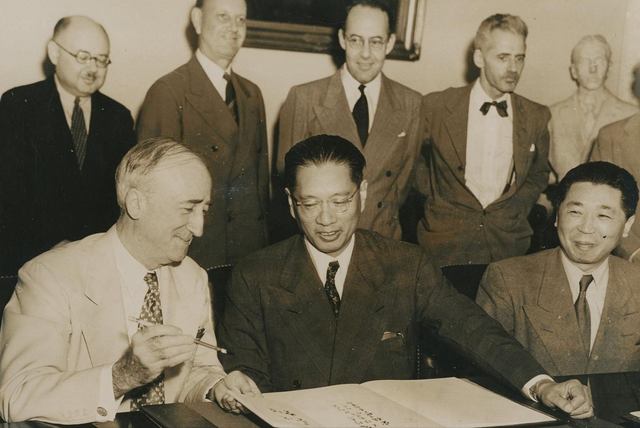

魏道明眼瞅着台湾局势将一发不可收拾,蒋介石自然不愿意看到这种情况继续恶化下去,于是他便撤了陈仪的职,改派魏道明前往台湾处理政务。

魏道明不是军人出身,曾经担任过南京市市长,蒋介石对他的政治能力颇为认可。

魏道明到了台湾之后,立即采取怀柔政策,不仅很快平息了双方的争端,还让费尽心思提升原住居民的生活水平。

说白了,当时台湾的民众并不太关注统治者是谁,只是关注自己的小日子能否过得舒适。

当日子过得舒服了,他们的反抗心理,自然就会削弱,在魏道明的政策之下,台湾民众对国民党也不再抵触,慢慢地开始接受、顺从。

1948年,魏道明辞职去了美国,蒋介石必须委派新的行政长官,而此时国民党在大陆的统治已经极其危险,蒋介石不得不寻求退路,所以他必须把台湾攥在手里。

蒋经国蒋介石用人的方式深深印刻着任人唯亲的标签,随着败局初现,能让他放心安排去台湾的只有蒋经国。

可是当时的蒋经国在为政方面的能力还有所欠缺,根本无法与魏道明相提并论。

蒋介石深思熟虑之后,便安排忠心耿耿的陈诚协助蒋经国治理台湾,陈诚可不是酒囊饭袋,他的政治能力不在魏道明之下。

在陈诚的协助下,蒋经国在台湾也很快得到了民众的认可,蒋家天下就此在台湾得以稳固。

在蒋介石败退台湾前,他向台湾输送了大量的物资和真金白银,这些财富又帮助台湾民众的生活登上了新的台阶。

当生活过得更加舒适,台湾民众自然心满意足,这使得蒋介石到了台湾之后,很快便成为了台湾的当权者,毕竟蒋经国可没有能力和蒋介石抢权,更何况他根本不用抢。

蒋介石在台湾继续打着“三民主义”的旗号,来维护他的独裁统治,而随着国民党大批军队的到来,台湾原住居民即使想要反抗,也已经无能为力了。

时至如今,台湾依然没有回归祖国的怀抱,但是我们有理由相信,离家的孩子终将会回到母亲的怀抱……

参考资料:《台湾史》、《蒋介石传》等。

(图网,侵删)