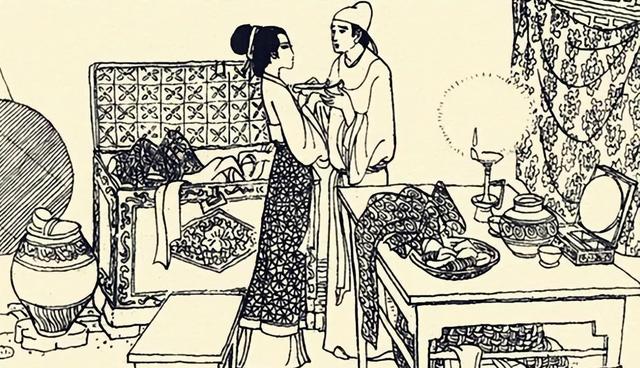

一袭红妆,两行血泪。当细侯将匕首刺向襁褓中的婴儿时,她不再是《聊斋》中惯见的温柔狐妖,而是化身为撕裂伦理的烈女。

杀子奔爱的极端行径,让后世争论百年:她是为爱献祭的“情侠”,还是泯灭母性的“魔女”?蒲松龄却以“关羽归汉”之誉,将她推向道德审判的深渊。但细侯的刀锋下,真该由她独承千古骂名吗?

1. 爱情神话中的囚徒细侯本是青楼女子,却在满生的诗句中窥见“闭户耕织”的桃源梦。她拒绝富商千金聘礼,甘守清贫书生,甚至以“四十亩田足矣”勾勒出理想生活的蓝图。这份纯粹,恰如蒲松龄借名“细侯”的隐喻——源自汉代守信太守郭伋,以竹马之约彰显“信义高于生死”的品格。但满生南行筹金被困、富商伪造死讯的连环骗局,让她的忠贞沦为权力游戏的祭品。

2. 杀子:斩断枷锁的极端符号细侯杀子绝非一时疯癫,而是三重决裂的仪式:

斩血缘:婴儿是富商血脉的延续,杀子即抹去被强加的身份烙印;

毁契约:婚姻因谎言缔结,弑子宣告对夫权制度的彻底反叛;

证清白:“不取贾家一钱”的离去,以血洗刷“攀附富贵”的污名。正如学者刘萍所言:“细侯的匕首,刺穿的是封建伦理强加于女性的‘母职枷锁’。”

1. 关羽之喻的悖论蒲松龄将细侯比作“挂印封金”的关羽,赞其“破镜重归,盟心不改”。但关羽弃曹归刘,割断的是君臣契约;细侯弑子叛夫,挑战的却是父权社会的根基。这种类比,实则是男性文人对其“忠贞”的单维度想象,刻意回避了母性杀戮的伦理重量。

2. 被消音的母性悲鸣原著中,细侯杀子后“凡贾家服饰,一无所取”,蒲松龄却以“义实可嘉”轻描淡写带过。而《贾人妻》中相似的杀子情节,唐传奇直指“为绝乡愁”,蒲氏却将动机置换为“证爱复仇”,使母性沦为工具化的叙事符号。烈女光环下,真实的女性痛苦被文本阉割了。

1. 结构性暴力的共谋者细侯的悲剧链条上,富商贿赂官府、老鸨逼迫嫁人、社会默认妓女商品化,皆是父权制度合谋的结果。当她以杀子反抗时,舆论却只苛责“虎毒食子”,无人追问谁先将她逼成“虎”。正如希腊悲剧中美狄亚的呐喊:“你们先教会了我残忍!”

2. 烈女叙事的文化陷阱明清文人热衷歌颂“节烈”,实则是将女性推向道德神坛完成献祭。细侯被蒲松龄赋予“侠义”外壳,恰暴露了旧伦理的虚伪:男性可以三妻四妾,女性却需以自毁证明忠贞。学者何敏犀利指出:“细侯的匕首,刺中的是菲勒斯中心主义的咽喉。”

1. 母性神话的解构细侯杀子颠覆了“为母则刚”的刻板想象。当社会将母性神圣化为本能,实则是剥夺女性作为独立个体的选择权。她的极端选择,恰恰证明了母性并非天然,而是被规训的社会角色。

2. 反抗的代价与尊严细侯的决绝,与当代女性主义主张的“身体自主权”形成跨越时空的呼应。如波伏娃所言:“女人不是天生的,而是被塑造的。”她的血刃虽残酷,却撕开了封建社会强加于女性的生存剧本——不做贤妻良母,宁做“恶女”。

细侯的故事,从来不是简单的道德判断题。当我们将她推上“烈女”或“魔女”的审判席时,或许更该质问:是怎样的世道,让一个女子唯有以杀子证清白?正如鲁迅在《狂人日记》中撕开“吃人”的礼教,细侯的匕首亦是一面照妖镜,映出旧伦理中嗜血的暗面。

“悲剧将人生的有价值的东西毁灭给人看。”(鲁迅)细侯毁灭的不仅是亲子,更是对压迫性伦理的终极嘲弄。她的血,不该只是茶余饭后的猎奇谈资,而应成为叩问性别枷锁的永恒警钟。