1993年5月9日,沈阳的大帅陵迎来了一位特殊的访客,这个人的到来不仅仅是为了祭奠一位伟大的历史人物,更是为了实现一个跨越半个世纪的心愿。

那天,张闾琳,张学良与赵一荻的独子,回到了他出生的这片土地,踏上了他父亲张学良未曾完成的征程。

张闾琳站在曾经辉煌一时的“大帅陵”前,凝望着历经风雨却依旧雄伟肃穆的墓地,心中难掩激动与感慨。

他不禁想起自己父亲年少时的豪情壮志,以及这座墓背后那个曾经左右东北政坛的传奇人物——张作霖。

此刻,张闾琳的心中,充满了复杂的情感。

祖父张作霖曾是东北的“王”,他领导过一支雄踞一方的军队,也曾在风云变幻的历史中占据过一席之地。

但张闾琳从未有机会亲眼见过这位祖父;而对于他而言,更多的记忆便是父亲张学良的遗憾和未能回故乡祭拜父亲的痛楚。

张学良从未能够踏上这片土地,他一直心系故土,特别是心系那个在历史上风光一时,却未曾得到应有尊重的父亲。

“我代表您儿子来看您了。”这句话简单却沉重,回荡在大帅陵的空气中。

张闾琳跪下时,泪水不由自主地涌上眼眶,他的心情无法言表。

他知道,自己这一跪,不仅是对祖父的敬意,更是对父亲张学良未能亲自完成的心愿的致敬。

半个世纪的时光与跨越时空的情感,让这一刻的仪式,承载了太多的思念与遗憾。

这是一次回望过往的旅程,更是一次对家族历史的追溯。

对于张闾琳而言,这不仅仅是一场追溯祖先的扫墓仪式,更是一场代替父亲为张作霖尽孝的深情回归。

也许,这一跪,将永远铭刻在张家三代人心底,成为永不磨灭的记忆。

从舞会相遇到家族纠葛1928年,在那个战乱的年代,张学良,作为东北的少帅,拥有着一身令人艳羡的光环。

他是张作霖的独子,掌控着东北的军政大权,才俊风华,不仅在军事上享有盛名,也在社会名流中独占一席之地。

身为少帅的他,常年忙于政务和军务,但却始终有一个无法言喻的空缺,等待着命运的安排。

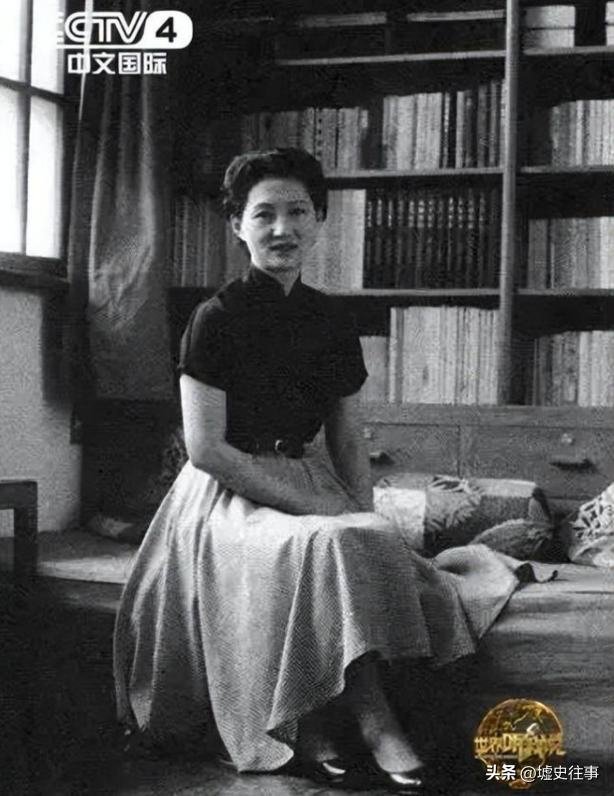

而赵一荻,出生于名门世家,家学渊源。她的父亲赵庆华曾是清朝的高官,后来改任民国政府的高级职务。

赵家虽以官宦出身为世人熟知,但赵一荻与其他同龄女孩却不同,她有着一颗自由、叛逆的心。

她出生在香港,直到童年时才随着父亲搬到天津。

那个时候的赵一荻并未显露出什么特别之处,只不过是个聪明活泼的女孩子,身上总有一股与世无争的从容。

命运安排她与张学良相识,并非偶然,而是冯武越这个中介人物的安排。

冯是当时东北一位颇具影响力的军官,熟识张学良,同时也是赵一荻的父亲赵庆华的好友。

在1928年的一个舞会上,冯武越把这两位天之骄子牵到了一起。

那时,舞会的大厅灯火辉煌,优雅的音乐弥漫在空中,每一个优雅转身都带着浓厚的时代气息,仿佛置身于一种梦幻的氛围之中。

张学良那时身着得体的军装,英俊挺拔,浑身散发着少帅的威仪。

他一眼便看见了舞池中央的赵一荻,那位身着白色长裙、容貌清丽的女孩,仿佛一朵盛开的莲花,在灯光下熠熠生辉。

赵一荻那时年仅16岁,虽未成名,却拥有独特的气质和一种不言而喻的吸引力。

她的眼睛里闪烁着聪明与机敏,仿佛洞察了世间的一切喧嚣,而她的美丽又不是那种盛装打扮出来的,而是自然流露的,宛如山水间的一抹清风。

两人一见钟情,仿佛命运早已注定。

舞会的节奏在他们的心中变得渐渐缓慢,时间仿佛停滞,周围的一切都失去了颜色,只剩下彼此之间的默契。

张学良走向她,邀请她跳舞。

赵一荻轻轻点头,两人一起融入了那支优美的旋律,伴随着轻盈的舞步,似乎心与心的距离也在悄悄拉近。

张学良的内心却充满了矛盾。他虽然被赵一荻的美丽与机智深深吸引,但他已是有妇之夫。

于凤至,张学良的发妻,是张作霖为他安排的婚姻。

这个婚姻并非是张学良的选择,更多的是出于父亲张作霖的意愿。

于凤至温文尔雅,善解人意,深得张作霖的宠爱,在大帅府里可谓是地位稳固。

她与张学良的关系虽然没有爱情的火花,却也算得上是默契与和谐的婚姻。

但与赵一荻的相遇让张学良的内心动摇。

他从未遇到过如此独立、聪慧且充满活力的女人。

赵一荻的笑容像是一种无声的呼唤,让张学良感到一种久违的激动。

那一刻,张学良意识到,他一直以来渴望的并非是一段传统的婚姻,而是一段灵魂深处的共鸣。

赵一荻对他的吸引力,已经超出了外表,她的思想、她的气质,都深深打动了张学良。

张作霖早已为张学良安排了婚姻,且于凤至一直是他非常倚重的女人。

尽管张学良与赵一荻的感情越来越深,然而家庭的重压和父亲的期望,却让他无法抛开责任,去追求自己真正的心声。

在这种矛盾之中,张学良做出了一个妥协的选择,他与赵一荻虽然没有公开承认彼此的关系,但赵一荻却始终陪伴在他身边,作为一个“名不正言不顺”的情人,始终处于这段纠葛中。

而对于赵一荻来说,这段爱情也充满了挣扎与无奈。

她深知,张学良是她命中注定的那个人,但她更清楚,自己不可能在大帅府中获得正式的身份。

尽管她已经深深陷入其中,但为了这份爱情,她宁愿选择默默忍受,不求任何名分。

她的爱,并非建立在世俗的名利上,而是发自内心的纯粹。

她对张学良的感情不仅仅是爱情的依赖,更是对这个男人的全心全意的支持和陪伴。

但即便如此,赵一荻依然无法真正进入张家的大门。

虽然张学良对她百般呵护,但他也无法违背父亲张作霖的安排。

大帅府的门槛,依旧高不可攀。

这段关系充满了无法言明的压抑与隐忍,赵一荻只能默默地在张学良身边,作为他心灵的港湾,然而却永远无法得到名正言顺的地位。

这一段复杂的感情纠葛,注定了张学良、赵一荻和于凤至三人之间的无尽纠缠。

赵一荻虽然得不到身份的承认,但她始终无法放下对张学良的深情,而张学良也始终背负着对赵一荻的愧疚和爱恋。

这个三角关系,无疑为后来张闾琳的成长与命运埋下了伏笔,也为日后这段历史增添了更多的情感色彩和历史的复杂性。

父亲的软禁与母亲的抉择1936年12月12日,西安事变的爆发成了张学良命运的转折点,这场历史性的事件不仅震撼了整个中国,也深刻影响了张学良与赵一荻以及他们儿子张闾琳的未来。

张学良,这位曾经风光无限的东北“少帅”,在亲手软禁了蒋介石之后,迅速从权力的中心坠入了困囿的深渊。

而对于张学良的妻子赵一荻而言,这一切并非仅仅是政治斗争的冰冷一幕,更是她与家庭的生死抉择。

当西安事变发生时,张学良深知这一举动带来的后果——他将失去自由,甚至可能被永远软禁。

几乎是瞬间,他从那个俯瞰东北、雄心勃勃的少帅,变成了一个被软禁在贵州的政治俘虏。

虽然他曾一度是东北的掌舵者,虽然他曾在民国的历史中书写过辉煌的一页,但这一切随着西安事变的爆发瞬间消散。

而这场变故对于赵一荻来说,是一个巨大的冲击。

她深爱着张学良,也深知他这一举动的历史意义,但她更清楚,随着张学良的失去自由,她的生活将完全改变。

从此,她不再是那个能够随心所欲地与丈夫共度时光的女人,而是一个不得不面临孤独与困难的妻子。

面对丈夫被软禁在异地的消息,赵一荻内心无比矛盾与痛苦。

她深爱张学良,却也不愿自己的儿子与父母一起陷入无法预见的困境。

她时常在深夜反复思考,如何做才能最有利于张家、最有利于儿子张闾琳的未来。

她清楚地知道,如果自己随丈夫去受苦,张闾琳的前途将黯淡无光,甚至面临极大的风险。

她不忍心让儿子也沦为阶下囚,但又不忍心自己远离丈夫,尤其是当她知道自己可能很长一段时间无法再见到丈夫时,那种心如刀割的痛楚几乎让她窒息。

在一次深思熟虑后,赵一荻做出了一个极为艰难的决定。

她决定将年仅十岁的儿子张闾琳送往美国,由一位好友家庭收养,而自己则选择回到中国,继续陪伴和照顾被软禁的丈夫张学良。

这个决定无疑是巨大的牺牲,赵一荻需要忍受与儿子的分别,尽管她深知,这种分别将是长久的,甚至可能是一生的。

送走儿子的那一天,赵一荻站在机场的送别大厅里,抱着张闾琳,心中万般不舍。

她紧紧抱住儿子,声音哽咽,却又强迫自己微笑,叮嘱儿子要听话、要坚强。

张闾琳那时年纪尚小,或许无法完全理解母亲的苦衷,但他眼中的不舍与伤感让赵一荻心如刀绞。

最终,她轻轻将儿子交给了美国友人,并以一种近乎决绝的姿态,告别了自己深爱的孩子。

那一刻,赵一荻知道自己再也无法像过去那样全心全意照顾儿子,而是要将这份母亲的责任与爱转化成无形的力量,默默在背后支持她的丈夫。

她的心里充满了对儿子的深深歉疚,也充满了对未来日子的茫然与未知。

她知道,选择离开张学良,前往孤独的囚笼去陪伴他,这不仅是一份责任,更是一份爱情的沉重选择。

当赵一荻回到祖国,带着对丈夫深深的思念与责任,她又面临了另一个更加难以承受的困境。

张学良虽然名为软禁,但他依然拥有不小的权力,尽管这种权力已经远远不如当年。

赵一荻与张学良的重逢并非简单的团圆,而是充满了无尽的愁苦与沉重的现实压力。

每一天,他们都要在无尽的政治阴云下度过,过着几乎与世隔绝的生活。

而在赵一荻身心俱疲的日日夜夜中,她依然深深惦记着远在美国的儿子。

她时常回忆起那个温暖的夜晚,张闾琳还是个婴儿,依偎在她的怀里,纯真无邪。

而如今,十岁的孩子已经远离了母亲,独自一人生活在异乡,接受着完全不同的教育与文化。

母亲的内心,充满了对儿子的思念和对未来的不确定,但她也明白,自己没有选择的余地,所有的决定都早已注定。

在这段艰难的岁月里,赵一荻不断回忆着自己与张学良共同走过的点点滴滴,她深知自己的选择牺牲了多少,但却依然坚持走下去。

她知道,自己不管多么痛苦和孤独,都必须为丈夫、为儿子、为这个家扛起责任。

她的坚韧与隐忍,不仅让她和张学良继续度过了这段艰难时光,也为他们的儿子,张闾琳,创造了更有希望的未来。

这段抉择不仅仅是赵一荻与张学良的爱情故事的延续,更是一个母亲为儿子未来所做出的坚决选择。

虽然她与儿子的相见时光越来越少,但她却始终相信,自己为家庭所做的一切,都将最终化作一份深沉的爱与责任,照亮儿子未来的道路。

海外成长与家庭的重聚年幼的张闾琳被送往美国旧金山,在一位名叫伊雅格的友人家中开始了新生活。

这一段生活对他来说是既陌生又充满挑战的。

不同的语言、不同的文化,所有的一切都需要他重新适应。

在孤独与思乡的夹缝中,张闾琳渐渐长大。

虽然他失去了与父母的日常接触,但伊雅格夫妇无微不至的照顾让他感受到了一丝温暖。

伊雅格夫妇是父亲张学良的挚友,他们承诺会像自己的孩子一样照顾张闾琳,他们不仅给了他一个温暖的家,还引导他融入了西方的教育和文化。

在伊雅格夫妇的悉心照料下,张闾琳并没有被异国他乡的孤寂所打倒,反而在学业上取得了显著的成就。

他从小便展现出了过人的聪慧与毅力,尤其在数学和科学领域,张闾琳的天赋得到了全体师生的认可。

无论是课本知识,还是实际操作,张闾琳总能轻松掌握,并且在同龄人中脱颖而出。

在加州大学的航天航空专业深造时,他的出色表现更是让他成为了航天领域的专家。

张闾琳不仅具备了扎实的专业能力,还因其沉稳的气质和严谨的工作态度,逐渐在航天界取得了不小的成就。

尽管张闾琳取得了如此显赫的成绩,他的内心始终缺少着一个极其重要的存在——父母。

他总是想着自己的父亲张学良,那个曾经为东北打下江山的少帅,那个深陷政治漩涡的囚徒。

尽管他们生活在两个不同的世界,张闾琳心中却始终埋藏着对父母的思念,尤其是母亲赵一荻的牵挂。

从他记事起,母亲的形象始终深深扎根在他的心里。

母亲的坚强、母亲的独立、母亲为家族做出的种种牺牲,时刻提醒着他:他不仅是张学良与赵一荻的儿子,更是他们一生牵挂的焦点。

由于张学良的软禁以及两岸的政治隔阂,张闾琳的父母与他长期没有联系。

直到1956年,张学良的朋友董显光夫妇通过努力才找到了在美国生活的张闾琳,这才终于打破了这层屏障。

张闾琳飞往台湾,与长期未曾见面的父母重逢。

这一次的相聚让他百感交集:见到父母的那一刻,他心中激动与愧疚并存。

他一直知道,父母为了这个家,经历了太多无法言说的苦难。

几十年的分离,数不尽的思念,终于在这一刻找到了一个出口。

这场团聚并不如张闾琳想象的那般美满。

由于长期的分离与语言文化的不同,父母与儿子之间的沟通依然存在着隔阂。

张闾琳已经不再是那个和父母在一起的孩子,他的语言、思维,甚至是生活方式都发生了巨大的变化。

对于张学良和赵一荻来说,他们心中充满了对儿子的期待,但眼前这个长大成人、全身充满西方气息的儿子,却让他们感到有些陌生。

沟通上的困难,使得这次相聚显得格外尴尬。

张闾琳虽然早已对父母充满深深的敬意与感激,但却无法像小时候那样自然地与他们谈心。

而张学良和赵一荻,尽管有着无尽的思念和渴望,却也因为时光的流逝,无法再与儿子找回那个曾经亲密无间的关系。

尽管如此,这次家庭的重聚依然是一次意义非凡的相会。

在张学良与赵一荻的陪伴下,张闾琳第一次真正理解了父母一生的情感与责任,尤其是父亲张学良那段波澜壮阔的历史,和他那份未曾得到释放的痛苦与遗憾。

张闾琳了解到,尽管父亲曾是东北的“少帅”,拥有无数的荣耀和权力,但他内心的伤痛和对祖国的思念,始终未曾改变。

与父母重逢的这段时光,让张闾琳更加清晰地认识到自己肩负的责任:不仅要继承父母的遗志,更要帮助父亲完成他一生未竟的愿望。

这次重逢虽然未能弥补过去失去的时光,却为张闾琳和他的父母带来了某种形式的和解与安慰。

而对于张学良来说,这次与儿子的相聚,是他几十年软禁生活中,唯一一次能够近距离感受家庭温暖的时刻。

这段经历也为他后来的岁月,带来了莫大的心理慰藉。

父亲的遗憾与张闾琳的弥补1994年5月,当张闾琳踏上回到故乡的土地时,他的心情复杂而沉重。

此行并非单纯的探亲,也不仅是一次普通的归乡之旅,更是为了代替父亲,完成一个迟来的承诺。

这一切,源自于他深知父亲张学良那份深藏在心底的遗憾——无法亲自回到沈阳,去拜祭自己的父亲张作霖的墓。

在那条将他带回东北的航班上,张闾琳的心情始终未曾平静过。

尽管身为一名航天专家,长期的职业生涯早已让他习惯了面对复杂的技术与挑战,但这次回到祖国,却让他第一次感受到了历史与亲情的厚重。

他知道,自己肩负着的,远远不只是一个家庭的责任,更多的是那种承载历史与情感的使命感。

他的父亲,曾是东北的少帅,参与了中国现代史上重要的历史事件,但正因为这些历史的重压,张学良终其一生都未曾有机会亲自返回沈阳,为父亲扫墓。

那份未尽的孝心,成了他一生的最大遗憾之一。

“我代表您儿子来看您了。”这句话,张闾琳早已在心中默念无数遍,直到那一刻,他才终于能亲口说出来。

站在张作霖的墓前,他的双眼有些湿润,低垂的眼睫掩盖了内心翻滚的情感。

面前的大帅陵,尽管经历了时代的风风雨雨,却依然矗立在沈阳的这片土地上。

陵墓保存得异常完好,呈现出昔日的威严与雄壮,而这种久远的历史气息,也让张闾琳深切感受到了一种无形的压迫感。

他从小并未亲眼见过祖父张作霖,甚至连曾经听闻的祖父一生的辉煌与传奇,都只停留在历史的记载中。

对他来说,祖父的存在始终是个遥远的概念,是父亲张学良口中偶尔提起的一个人物,是他童年记忆里那些模糊的影像。

然而今天,当他站在这里,面对那座沉默的墓碑,他忽然感到无比的孤独与心酸。

那座墓中沉睡的不仅是张作霖,似乎还有张学良一生的遗憾与未尽的责任。

张闾琳的目光扫过墓前的花草,苍松翠柏掩映着张作霖的陵墓,他忽然明白,自己不仅仅是在完成父亲的一项心愿,更是在为历史带来某种平衡。

在远离祖国多年的岁月里,张学良一直怀念着这片土地,时常提起自己未能亲自为父亲扫墓的愧疚。

他的身体虽然因为年岁和病痛早已衰弱,但他的内心深处,那份未了的孝心,始终未曾放下过。

此刻,张闾琳深知,自己的这一拜,不仅是为了父亲的遗憾,更是为了将这份无法亲自完成的亲情与责任,传递给下一代。

张闾琳轻轻地跪下,心中念着父亲的名字,他的手微微颤抖,却坚定地放在地面上,低头深深地行了一个鞠躬。

在这片曾经让祖父张作霖风光一时、也曾让父亲张学良高居一方的大地上,他终于完成了那份无法由父亲亲自履行的责任。

这一刻,历史的厚重感,如同沉甸甸的石块压在他的肩上,然而他也感到一丝释然——他做到了,他为父亲完成了那个终究未能实现的承诺。

站起身来,张闾琳慢慢地掏出随身携带的相机,拍下了眼前的一草一木。

每一张照片都象征着一段无声的历史,它们记录着父亲未曾回到故土的遗憾,也见证着他终于完成这一心愿的时刻。

张闾琳拍了许多照片,从墓地到大帅陵周围的景致,每一张都清晰地呈现出这片土地的历史风貌。

他知道,这些照片将成为他回到美国后,带给父亲最珍贵的礼物。

他也知道,尽管父亲张学良已年老多病,但这些照片将带给他安慰与温暖,让他能以一种间接的方式回到这片故土,重新审视自己曾经失去的那些年。

回到美国后,张闾琳将这些照片小心翼翼地洗印出来,带给了父亲。

看到那一张张图像,张学良的眼睛湿润了,老泪纵横。

尽管他已无法再亲眼看一看自己曾经生前亲手修建的大帅陵,尽管他再也无法亲自回到东北,祭奠自己的父亲,但看到这些照片,他心中那份深藏的遗憾,似乎得到了些许的抚慰。

这些照片让他感到,自己曾经的家族传承,最终找到了接续之人。

这一切的感动并未能改变历史的轨迹。张学良虽已恢复了自由,但他依然无法回到东北。

年老的他,已经没有再踏上这片土地的勇气与体力,而这一点,张闾琳深知,他无法再做更多的弥补。

但至少,他做到了这一个重要的举动,他为父亲代替了那份永远无法亲自完成的情感,让父亲心中的那个遗憾,得到了最好的抚慰。

在此后的岁月里,张学良常常对张闾琳说:“你完成了我这一生最大的心愿。”这不仅仅是一次回国扫墓的简单行动,更是一段长达数十年的情感断裂与修复过程。

张闾琳知道,自己已经为父亲、为祖父、也为自己,完成了那一份属于张家人的责任与情感交织。

【免责声明】文章描述过程、图片都来源于网络,此文章旨在倡导社会正能量,无低俗等不良引导。如果涉及版权或者人物侵权问题,请及时联系我们,我们将第一时间删除内容!如有事件存疑部分,联系后即刻删除或作出更改。