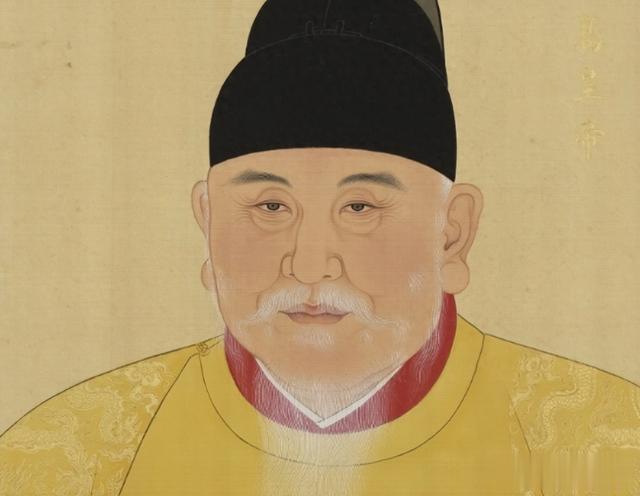

明朝的开国皇帝朱元璋从出身贫寒的乞丐,到一统天下的帝王,在他生命的最后时刻,那反复询问的 “燕王来否”,更是成为了一个千古谜团,这句话背后到底有着怎样的心事?是想立燕王,还是准备除掉他呢?

元朝覆灭后,新生的明朝面临着内忧外患的严峻局面。为了巩固自己的统治,朱元璋经过深思熟虑,决定效仿西周的分封制度,大肆封王建藩。洪武二年,朱元璋精心编写了《祖训录》,正式确立了封建诸王的制度。次年,他将自己的二十四个儿子全部封为藩王,分别镇守在全国各地的战略要地。给他们三护卫,“少者千人,多者至万九千人”规模的“护卫甲士”,公侯大臣见了都要“伏而拜谒”,地方大事以及军队调动,当地官员都要向当地藩王禀报而后行。

他因此还专门对在外驻守的藩王下旨:“朝无正臣,内有奸逆,必举兵诛讨,以清君侧”。不仅授予各位藩王拥兵守土安疆的重任,还让他们担负起为皇帝清君侧的使命。朱元璋之所以如此信任自己的儿子们,很大程度上是因为太子朱标。朱标作为朱元璋的长子,不仅是嫡出,更是唯一跟随他南征北战、打天下的儿子。朱标深得朱元璋的器重,同时也赢得了群臣的一致赞誉。朱元璋坚信,有朱标这样优秀的继承人,其他藩王必定会安分守己,不会对皇位产生觊觎之心。

就在朱元璋以为一切都在掌控之中时,一连串的打击接踵而至。先是朱元璋的发妻马皇后病逝,接着太子朱标又突然离世,发妻和太子的先后离世,让他陷入了巨大的痛苦和迷茫之中。朱标的死,更是打乱了朱元璋精心布局的权力交接计划。在众多藩王中,朱标凭借着长子的身份和自身的威望,原本是皇位的不二人选。他的离世,使得朱元璋不得不重新考虑皇位的继承人选。

当时,诸位藩王势力相当,如果从他们中间选择一人继位,必然会引起其他藩王的不满和不服。而朱元璋年事已高,已经没有精力再去培养一个新的继承人。经过一番痛苦的抉择,朱元璋最终决定立朱标的次子朱允炆为皇太孙,作为自己的皇位继承人。这个决定虽然在一定程度上解决了皇位继承的问题,但也为日后的政治动荡埋下了隐患。

朱允炆年轻,缺乏政治经验和威望,而诸位藩王则实力雄厚,手握重兵。这种 “强枝弱干” 的局面,让朱元璋意识到,必须采取一系列措施来巩固朱允炆的地位,确保他能够顺利继承皇位。为了给朱允炆铺平道路,年迈的朱元璋开始了一场惨烈的政治清洗。他将矛头对准了那些曾经辅佐朱标的大臣,尤其是功勋卓著的武将。

其中,最著名的当属蓝玉案。蓝玉是明朝的开国名将,战功赫赫,为明朝的建立和巩固立下了汗马功劳。朱元璋以莫须有的罪名,将蓝玉及其党羽一网打尽,一大批能征善战的将领被处死。朱元璋的这一举措,表面上是为了铲除异己,实际上是为朱允炆扫清障碍。

他希望通过这种方式,震慑那些可能对皇位有想法的藩王,削弱他们在朝中的影响力。没料到这种做法带来了严重的负面影响。大批有才能的将领被杀,不仅削弱了朝廷的军事实力,使得明朝在军事上出现了人才断层,也让幸存的大臣们人人自危,加深了藩王们对中央朝廷的戒心。这场杀戮盛宴,虽然暂时稳固了朱允炆的地位,但却为明朝的未来埋下了不稳定的种子。

洪武三十一年(1398年),已经七十岁高龄的朱元璋走到了生命的尽头。在弥留之际,他反复询问身边的人:“燕王来否?” 这句话,如同一个谜团,引发了后人无尽的猜测。燕王朱棣,是朱元璋的第四个儿子,在诸位藩王中实力最为强大。他性格刚毅,久经沙场,拥有卓越的军事才能和政治智慧。朱元璋为何在临终前如此迫切地想见朱棣呢?

有人认为,朱元璋是想趁最后机会除掉这个潜在的威胁,为朱允炆扫清障碍。毕竟,朱棣的实力和野心都不容小觑,他的存在对朱允炆的皇位构成了巨大的威胁。也有人猜测,朱元璋可能看出朱允炆难堪大任,想要改变主意,将皇位传给朱棣。然而,这些猜测都难以成立。朱元璋若想杀朱棣,不必等到临终;若想传位给朱棣,又何必之前大费周章地为朱允炆铺路呢?

更有可能的是,朱元璋想要朱棣表态支持朱允炆。作为最强大的藩王,朱棣的态度对其他藩王有着重要的影响。朱元璋可能希望通过朱棣的支持,来稳定朱允炆的统治基础,确保明朝的江山能够顺利传承下去。可惜的是,朱元璋未能等到朱棣的到来就与世长辞了。这个谜团,也永远地留在了历史的长河中,成为了明朝早期政治史上的一个重要悬案。

朱允炆即位后,面对强大的藩王势力,选择了一条激进的道路 —— 削藩。他的削藩措施简单粗暴,不仅剥夺藩王的权力,还将他们贬为庶人,流放边远地区。朱允炆的削藩行动首先针对的是朱棣的亲兄弟朱橚,将其贬为庶民,发配云南。紧接着,湘王朱柏、代王朱桂、齐王朱榑相继被废。这种雷霆手段让其他藩王人人自危,尤其是实力最强的朱棣。

朱允炆的削藩政策,打破了朱元璋精心设计的权力平衡,激化了中央与地方的矛盾。朱棣为了自保,不得不采取极端措施。他先是装疯卖傻,试图蒙混过关。但当朱允炆的铁腕政策步步紧逼时,朱棣终于忍无可忍,选择了起兵反抗。这就是历史上著名的 “靖难之役”。朱棣以 “靖国难,清君侧” 为旗号,发动了一场持续四年的战争。最终,朱棣在靖难之役中取得了胜利,朱允炆在战争中神秘失踪。朱棣登上了皇位,改年号为永乐。朱棣在夺取政权后,延续了朱允炆的削藩政策,最终竟然完成了朱元璋未竟的事业。

朱元璋临终前的那句 “燕王来否”,仿佛成了一个无法完成的心愿。他原本想要的和谐局面终究未能实现,反而引发了一场改变王朝命运的政治动荡。这个小小的遗憾,最终演变成了一场波及全国的政治地震,彻底改变了明朝的历史走向。他或许曾想借朱棣的力量来平衡朝局,为年轻的朱允炆保驾护航。然而,他的良苦用心最终未能实现,反而导致了靖难之役的爆发,让明朝的政治格局发生了翻天覆地的变化。