今天打开社交媒体,一条关于TVB花旦龚嘉欣的最新动态吸引了我的注意。这位香港女演员在广州塔前的一段休闲视频,看似简单,却引发了我对当代明星与城市关系的一连串思考。

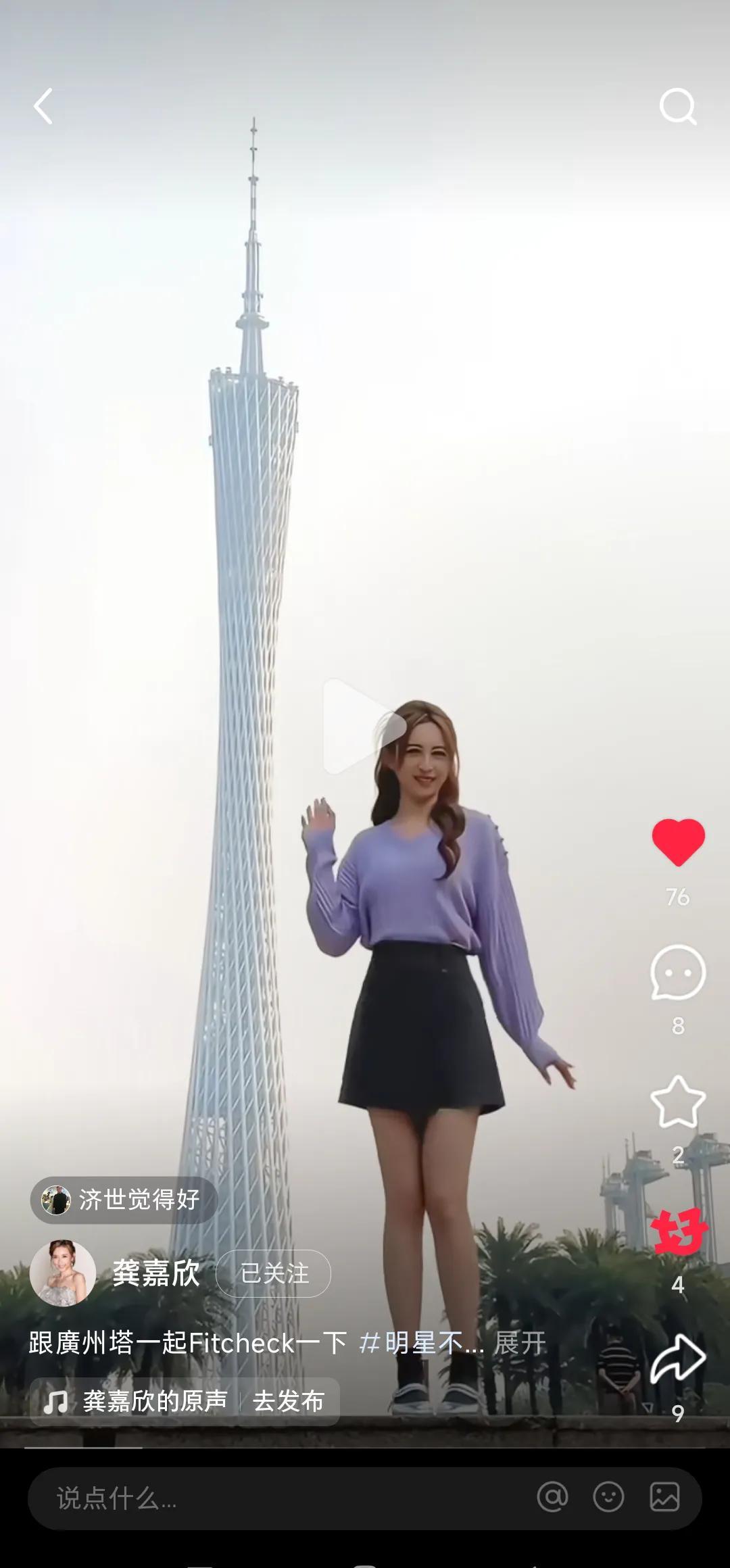

龚嘉欣的视频中,她身着休闲装,以独特的视角与广州塔"同框",配文"跟广州塔一起同框一下吧"。这种看似随意的互动,实际上折射出一个有趣的现象:在社交媒体时代,明星与城市的互动已经超越了简单的"到此一游",演变成一种身份认同的表达方式。

为什么明星们如此热衷于与城市地标"同框"?这背后隐藏着怎样的社交密码?最新数据显示,2023年Instagram上带有地标标签的明星帖子互动量比普通内容高出47%,这绝非偶然。

城市地标在明星的社交媒体策略中扮演着特殊角色。它们不仅是地理坐标,更是一种文化符号。当龚嘉欣选择与广州塔同框时,她实际上是在进行一场精心设计的身份表演——既展示了她作为公众人物的流动性,又暗示着她与内地城市的文化连接。

这种现象在心理学上被称为"场所依恋"(Place Attachment)。研究表明,人类会通过与特定地点的互动来构建自我认同。明星们深谙此道,他们通过选择性地展示与某些城市的互动,来塑造特定的公众形象。

有趣的是,这种明星与城市的互动已经发展成一种双向的价值交换。城市管理者们开始意识到,明星的"打卡"行为能够带来可观的经济效益。以成都为例,2022年因明星打卡带动的旅游收入增长了23%。

这种新型的城市营销方式正在改变传统的旅游推广模式。当龚嘉欣的视频在社交媒体传播时,广州塔获得了免费的曝光机会,而龚嘉欣则通过展示自己的"城市探索者"形象,丰富了个人品牌的内涵。

这种现象在营销学上被称为"影响者营销"的变体。但与传统影响者营销不同的是,城市作为被动参与者,却能从中获得意想不到的传播效果。据最新统计,2023年上半年,因明星打卡带动城市旅游的现象在全球范围内增长了35%。

数字游民时代的身份重构龚嘉欣的案例还反映了一个更深层次的社会变迁:在数字游民时代,人们的身份认同正在发生根本性转变。传统意义上固定的地域归属感正在被流动的、碎片化的身份认知所取代。

社会学研究显示,现代人平均每3-5年就会重新定义一次自己的身份认同。明星作为高度流动的群体,他们的身份表演往往超前于普通大众。当龚嘉欣展示她在不同城市的足迹时,她实际上是在演绎这种新型的身份构建方式。

这种变化也解释了为什么年轻一代对明星的城市打卡内容如此着迷。在不确定的时代,人们渴望通过观察他人的生活方式来寻找自己的定位。龚嘉欣的视频之所以引发热议,正是因为它触动了观众内心对流动身份的共鸣。

结语龚嘉欣与广州塔的这次"同框",远不止是一次简单的社交媒体更新。它折射出当代社会中明星与城市关系的深刻变革,反映了数字时代身份认同的流动性特征,也预示了城市营销的未来方向。

下次当你在社交媒体上看到明星的城市打卡时,不妨多想一层:这看似随意的画面背后,隐藏着怎样的身份叙事?在这个人人都是自己生活导演的时代,我们每个人其实都在进行着类似的身份表演,只是规模不同而已。

或许,龚嘉欣的视频之所以打动人心,正是因为它让我们看到了在这个快速变化的时代,寻找归属感的新可能。毕竟,在这个全球化的世界里,我们都在寻找那个能与自己"同框"的城市,不是吗?