声明:本文依据权威资料并融合个人观点编写,文末附有文献来源及截图证明,请查阅。

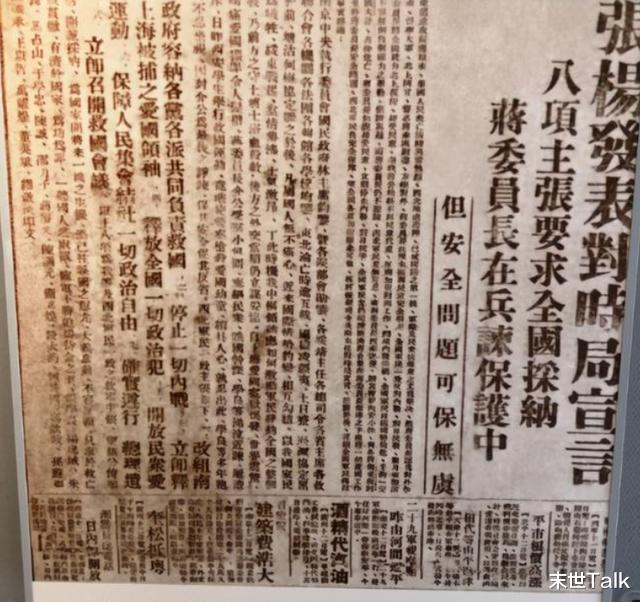

徐向前元帅晚年透露,他此生有两大憾事。

西路军面临绝境时,决定采纳陈昌浩的建议,采取行动脱离部队,返回延安以求生存与发展。

在兰州战役前夕因病住院,因此未能领军消灭马家军,错失了为西路军战友报仇的良机。

徐向前元帅一生难忘的两个遗憾均与西路军相关,作为该军总指挥,河西走廊发生的那桩血案,深深烙印在他心中。

徐向前晚年回忆录中谈及西路军失败原因,指出若当时持续西进,结局或将不同。

西路军进入河西走廊后,队伍在西进与东返间徘徊不定,最终致使两万多名将士牺牲,长眠于祁连山脚下。

西路军西进与东返的争议何在?徐向前在此过程中担任了何种角色?

【一、组建西路军的目的】

1936年10月,红四方面军总指挥徐向前接军委指令,执行宁夏战役计划,他带领第5、9、30军在靖远周边西进黄河,意图夺取宁夏。

中央对宁夏战役的构想为:红军占领宁夏、甘西,打通与苏联陆路联系,获取军事援助,巩固陕北根据地,并获取战略支撑与生存发展空间。

此时,西北由国民党土著军阀马步青和马步芳统治,他们麾下正规军三万人,反动民团达十万人之众。

西北“二马”惧红军西进占河西走廊,攻青海,推翻其统治,故对西渡红军充满敌意,红军西渡后,即派两骑兵旅发起攻击。

西渡黄河的30军与9军,历经四天激战,歼灭马家军千人,随后与敌形成对峙局面。

此时,国民党军开辟了通往宁夏的增援路线,并派遣军队占据黄河东岸,切断了河东与河西红军主力之间的联系。

中央军委鉴于战场新形势,决定放弃宁夏战役,并指令渡河部队更名为“西路军”,由陈昌浩担任军政委员会主席,徐向前为副主席。

中央赋予西路军任务:于河西建立根据地,并开通至新疆的陆路联络,任务期限为一年。

西路军成立时,总人数达2.1万余人,其中约四成为机关、医院工作人员及伤病员等勤务人员。

在“开拓国际通道”与“构建西北抗日基地”的号召下,两万余人浩浩荡荡向西行进。

马步芳即刻下令新二军全军出击,协同反动民团,约7万人向河西走廊进发,在古浪地区与西路军展开激战。

交战之后,马家军折损两千兵力,西路军第9军亦减员两千余人,此数目占第9军总人数的三分之一。

延安来电,指令陈昌浩与徐向前率部停止西进,于永昌、凉州建立根据地,筹备打通至苏联陆路联络事宜。

中央指令西路军在此建立根据地,旨在策应河东红军,制造汇合假象,诱使蒋介石扼守黄河,为河东红军东进南下、实施大规模战略转移创造条件。

对于该命令,西路军的两位负责人产生了分歧。

【二、西进、东返之争】

徐向前认为,永昌、凉州位于河西走廊中部,北接大沙漠,南依祁连山,人口稀疏,地域宽广,适宜马家军骑兵发挥冲锋优势。

此地少数民族占主导,对共产党政策缺乏了解,政治基础薄弱,建立根据地条件尚不成熟,因此,继续向西进军是更为合适的选择。

陈昌浩认为,马家军在古浪遭我军重创,当前形势有利,宜遵循中央指示,着手建立根据地。

徐向前与陈昌浩就西进或建立根据地产生争执,激烈争论后,陈昌浩以其军政委员会主席的身份,最终使徐向前的意见未被采纳。

无论徐向前有何看法,西路军最终决定驻守永凉地区,与敌人进行持久的拉锯战斗。

经过一个多月激战,西路军人数由初过河时的两万余人大幅减至一万五千人。

军队物资匮乏加剧,战士们在零下二三十度严寒中无棉衣粮食,子弹亦稀缺,多数人仅着单衣,持大刀长矛与马家军骑兵激战。

缺乏后勤物资的西路军,难以维持生存,更不用说作战,目前处境极其危急,已至生死存亡关头。

此时,对中国近代史进程产生重大影响的事件发生,即西安事变。

蒋介石被西安扣留,全国慌乱。周恩来受命即刻赴西安调解。马家军面对此景,暂停对西路军进攻,选择观望事态发展。

中央获知马家军停攻后,即电令陈昌浩与徐向前筹备部队,继续向西挺进。

部队行进时,南京政府调重兵逼近西安,意图武力解决。中央遂电令西路军再次东归,等待时机再作打算。

西路军依中央指令频繁转向,西进东返不定,致战士们方向感混乱,对未来行军路线无所适从。

12月底,西安事变经我党斡旋趋和,中央坚持既打通与苏联陆联初衷,又确保河东红军危急时有西路军策应。

考虑到实际状况,仍命令西路军继续西进。陈昌浩与徐向前再次率部向高台、临泽推进。

1937年1月初,西路军第5军军长董振堂率三千余人占领高台县城,并成功收编民团士兵千余人。

此时,中央急电指示西路军:原地休整,加强士兵训练,专攻马家军,暂停西进行动。

此命令因河东局势新变而发,蒋介石集结40师兵力欲攻西安,故需西路军驻守河西,灵活应对。

陈昌浩与徐向前虽不明命令原因,但仍决定遵循中央指示,命令部队原地坚守,直至接到新命令。

【三、血洒祁连山】

高台战后,红军固守原地,令马家军惶恐。马步青与马步芳惧其不退,遂集5骑兵旅、2步兵连及民团,共两万余人,围攻高台城。

高台为国际路线军事重地,董振堂率战士们坚守孤城,誓死不退。

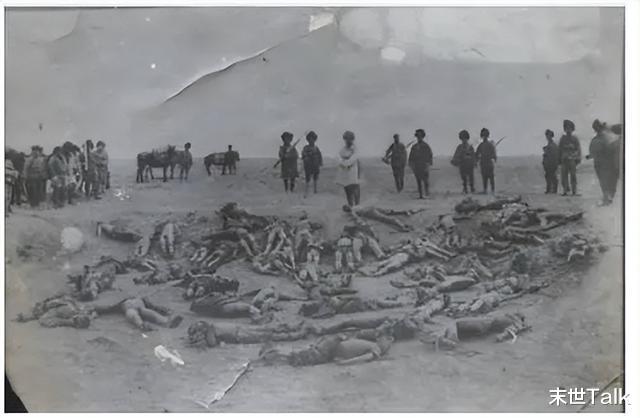

激战中,反动民团倒戈相向,加之第5军弹药匮乏,连战不力。最终,董振堂军长与三千战士英勇牺牲于此。

马家军对西路军将领战士残忍施暴,寻得董振堂及5军将领遗体后,斩其头颅,献予西宁马步芳。

西路军方面,红5军损失惨重,增援的骑兵师途中亦遭马家军围困,骑兵几近全灭,师长董俊彦与政委秦道贤不幸英勇捐躯。

高台血战后,西路军领导鉴于重大伤亡,决定中止西进,改令部队东返。

中央对他们的东返计划予以赞成回应,明确表示支持。

倪家营子位于临泽县城东南,含四十余屯庄,坐落于祁连山下戈壁滩。西路军总部设廖家屯,万余准备东返的西路军士兵亦集结于此。

马家军察觉西路军欲东返,迅速集结5骑兵旅、3步兵旅及民团共七万余人,对西路军实施大规模围攻。

战斗历经四十日,马家军损失过万,西路军同样伤亡重大,近乎弹尽粮绝。

陈昌浩与徐向前认识到突围必要性,经过激战,西路军残部转向西洞堡及龙首堡区域进行转移。

中央正与蒋介石谈判,望西路军就地坚持,维持河西走廊现状,即继续开拓西进道路并建设当地根据地。

陈昌浩未领悟“将在外君命有所不受”的原则,带兵作战时不据实情应变,一味遵循中央指令,缺乏灵活应变的能力。

部队突围后,东返计划再次受阻,随后提出重返倪家营子,持续构建甘北根据地的新方案。

这个想法立刻让徐向前及西路军高级将领惊恐不已,徐向前严厉发问:“

昌浩同志,你凭何力量重返建立根据地?我们历经艰辛才突围,回去岂不是重蹈覆辙?

陈昌浩不顾徐向前等将领的劝阻,执意决定再次返回倪家营子。

西路军余部归返倪家营子时,村寨已被马家军焚毁。部队只得露宿野外,村内红军伤员亦遭马家军屠杀,满地皆是遗体。

马家军未料西路军会再回倪家营子,迅速调动重兵,发起新一轮猛烈攻击。

血战持续五昼夜,西路军战士大幅减员。陈昌浩与徐向前紧急向中央求援,恳请速派部队前来支援。

毛主席接电得知西路军危急,即刻调兵增援。但援军距西路军两千里,行军需三十余日。

中央虽已伸出援手,然西路军终未能等到战友抵达,局势已无法挽回。

西路军余部自倪家营子突围后,沿祁连山戈壁撤退,计划向山中转移,遭马家军骑兵追击,队伍被冲散。

最终,陈昌浩与徐向前仅余一两千人,其余大部分人员已失去联络。

西路军妇女独立团转移至红安寺途中遭马家军袭击而溃散,一百余名团员不幸被敌军俘获。

女战士们饱受屈辱,部分被掳为苦役,部分则被迫成为马家军军官的妻妾,她们的命运极为凄惨。

【四、徐向前晚年复盘】

1937年3月14日,西路军余部退至石窝山区,举行军政委员会最终会议。

会议中,师、团级以上干部仅存二十余人,遂决议徐向前、陈昌浩离队东返,西路军余部则分为三支队,就地开展游击战。

徐向前明确表示反对离队,他说道:我们必须留在部队,坚守岗位,确保任务的顺利完成,不能轻易放弃我们的职责与使命。

我不能离去,部队已败,归途何意?我们历经生死患难,应共进退,即便牺牲,也要并肩面对。

陈昌浩说明这是军政委员会的决定,指出徐向前留下目标显著,当前需个人服从组织安排。

直至逝世,徐向前仍对此难以忘却,认为若自己留下,军心会更稳,至少能多引领些干部前往新疆。

徐向前与陈昌浩离队后,西路军余部被整编为三支游击队。

王树声、张荣支队遭敌击溃,唯李先念支队沿祁连山西行,边战斗边突围,历经四十余日,成功抵达新疆。

陈云率众迎接李先念部队,彼时,西路军原两万余人已锐减至四五百人。

1937年4月,徐向前扮作算命先生,长途跋涉至镇原县援西军指挥部。司令刘伯承获悉其归来,即刻电告毛主席:“徐向前已返回。”

毛主席接获西路军求援电报后,持续担忧陈昌浩与徐向前的安危。

西安事变期间,毛主席多次电告周恩来,令其与国民党交涉,要求停止攻击西路军,并严禁伤害其重要领导。

两个月后,徐向前回到延安,栖身于旧城东北角的一处窑洞,其居所紧邻毛主席与朱德的住处。

徐向前因战败且身患疾病,归来后未立即谒见毛主席。

徐向前认为,身为西路军总指挥,部队覆灭而个人生还,理应接受中央任何批评,即便面临杀头之罚,亦属分所应当。

次日,毛主席于其住所会见了徐向前。

徐向前见到毛主席,脑海中立刻涌现出西路军战士英勇牺牲的场景,不禁泪流满面。

毛主席迈步向前,紧握其手,慰藉道:“向前,你历经辛劳,十分不易。祝贺你平安返回!”

徐向前本以为毛主席会责备其治军不严,但闻其言后,内心深感感动且充满愧疚。

毛主席望向他消瘦的脸庞,递去一支烟,询问:“身体状况如何?闻你病势不轻?”

徐向前答道:“我因病修养了数日,且伴有牙痛之症。”

毛主席笑道:“有句俗语,牙痛非疾病,痛时却难忍。”

徐向前闻此言,精神骤松,随即向毛主席详细汇报了西路军西征的历程及其不幸失败的整个过程。

毛主席察觉徐向前心情不佳,故未详询细节,仅在结束时对他说:

别伤心,只要根基尚在,未来充满希望。你归来便是好事,有了母鸡,鸡蛋自会源源不断。

毛主席的话语令徐向前倍感温暖,离开时,主席特地叮咛他务必充分休息,待身体恢复后再投入工作。

徐向前延安休整两月后,被任为八路军129师副师长,随即重返革命工作,投身到火热的斗争中去。

西路军的经历深埋徐向前心中,无数个夜晚,他总会忆起战友们在敌人残酷铁蹄下牺牲的悲壮场景。

徐向前对西路军失败原因有独到见解。

晚年撰写回忆录《历史的回顾》时,徐向前记述道:他回顾了自己的历程。

若西路军渡河后,把握战机西进,夺取武器,实力大增,再挥师东进,是否可行?完全可能。指导思想与方法决定结局,我彼时即持此见解,非事后推测。

徐向前预见,西路军入河西走廊后,在西进与东返间徘徊,根源在于战略意图的不明确。

中央并未“脚踏两条船”,而是对西路军有着明确的战略指导和支持。西路军的任务是执行中央的战略部署,而非仅仅为了建立根据地和与苏联的联络。因此,原句中的表述存在误导性,应依据事实进行澄清。实际上,中央对西路军的行动有着整体的战略规划,旨在配合其他红军部队共同推进革命事业,并非单纯追求某一局部目标或建立特定联系。在革命战争年代,党中央的决策都是基于全局考虑和长远利益,而不是局限于某种单一的短期目标。所以,我们应该准确理解和把握历史事件的本质和意义,避免使用不准确或具有误导性的语言来描述历史事件。

西路军需在全局战略下策应河东红军,以避免国民党军重兵围剿,因此采取了走走停停的行动方式。

徐向前所言西进,意指直取新疆,避免在河西地区过多驻足及建立根据地。

抵达新疆与苏方联络后,获取装备增强实力,随即东进,歼灭马家军,而后建立根据地。

如此情境下,马家军虽会沿途设置障碍,但不会真正致命攻击,因惧交战损耗实力,致胡宗南得逞。

马家军惧怕西路军在河西扎根建根据地,颠覆其统治。因此,若西路军西进,马家军可能会选择让其通行,以避免直接对抗。

从结果分析,河西建立根据地的决策确实不够成熟。

一是缺乏民众与政治支持,二是无应对马家军骑兵的战术装备,故即便仓促建立根据地,最终仍将被马家军消灭。

若徐向前设想成真,西路军直捣新疆,无停歇,则无论抗战或解放战争,全国战场布局均将焕然一新。

历史不容假设,正如毛主席所言,西路军虽遭遇悲惨命运,但其精神永载史册,值得我们永远铭记。

【参考资料:】

《西路军石窝会议意义》一文载于《甘肃理论学刊》2013年第4期,页码67-71,共5页,作者为孙瑛。

中国老区建设纪实:范银忠著《徐向前历劫归延安》,记述了徐向前克服重重困难,最终成功返回延安的历程。

军事历史研究著作《西路军的悲壮历程始末》由余伯流所著,该书详细阐述了西路军的整个历史进程,保持了事件的逻辑清晰与用词准确。

安阳师范学院学报发表文章《简述西路军血战河西始末》,作者周强,详细阐述了西路军在河西走廊的英勇战斗历程及其始末。

真实性来源:依据陕西省文史资料数据库的信息。