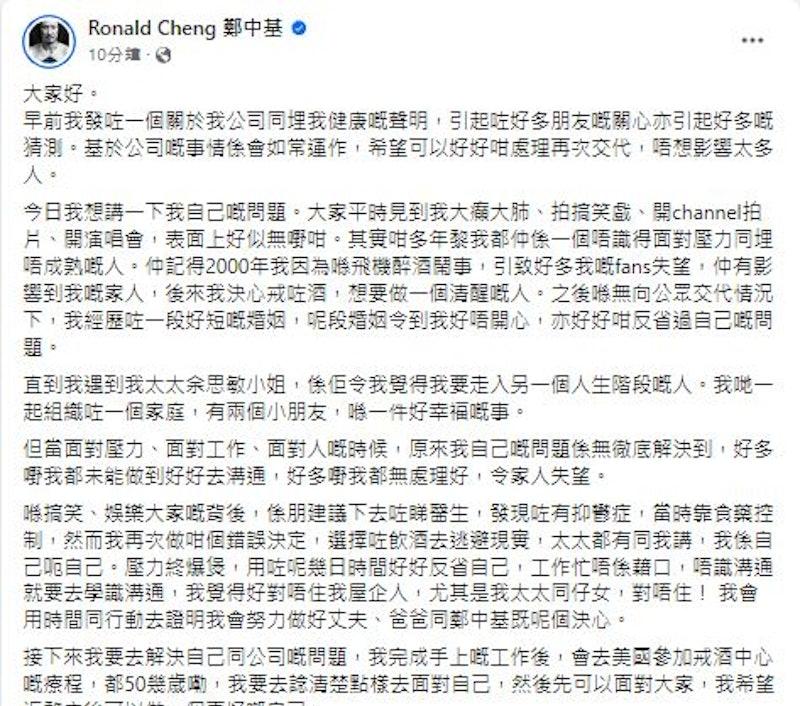

2023年3月的香港街头,一位狗仔队记者蹲守在郑东汉豪宅楼下。镜头里,54岁的郑中基戴着口罩匆匆上车,副驾驶座上没有出现余思敏的身影。这个画面在社交平台掀起千层浪,#郑中基离婚#的话题瞬间登上热搜榜首。在这场全民吃瓜的狂欢背后,折射出的是当代社会对公众人物私生活的病态窥视,以及娱乐圈婚姻特有的生存困境。

"我们决定分开生活。"这句明星声明模板式的开场白,在社交媒体时代正经历着解构与重组。郑中基与余思敏的婚姻走向,如同被放在显微镜下的细胞标本,每个细节都被无限放大。余思敏社交账号里"开展新篇章"的配文,在网友眼中自动翻译成"官宣离婚前奏";夫妻取关的社交账号操作,被解读为"实锤证据";就连生日合影里缺少的男主角,都能引发情感分析师们的万字长文。

这种现象绝非个例。2022年《娱乐产业白皮书》显示,明星离婚事件平均引发3.2亿次网络讨论,相关话题生命周期长达37天。在流量即王道的法则下,明星婚姻早已异化为持续供血的商业IP。某娱乐公司高管曾在内部会议直言:"艺人结婚要策划得像电影首映,离婚要操作成现象级爆款。"这种产业化运作,让郑中基们的私人情感不得不接受公众审判。

"我需要专业医生的帮助。"郑中基在宣布停工戒酒时,这句坦白撕开了完美丈夫的面具。根据香港精神科医学会数据,艺人群体抑郁症发病率是普通人群的4.7倍,其中婚姻危机与职业压力形成恶性循环的案例占68%。当我们吃着瓜刷热搜时,很少人注意到那些被流量反噬的鲜活个体。

女经纪人何庆湘的介入传闻,暴露了娱乐圈特有的职场伦理困境。在日韩演艺圈,艺人与经纪人平均合作周期不超过5年,而郑中基与何庆湘长达10年的合作,模糊了职业边界。这种现象在东亚娱乐圈尤为普遍:2023年韩国SBS电视台调查显示,42%的艺人承认与工作伙伴存在"超越职业关系的情感联结"。这种特殊的工作共生关系,往往成为婚姻破裂的催化剂。

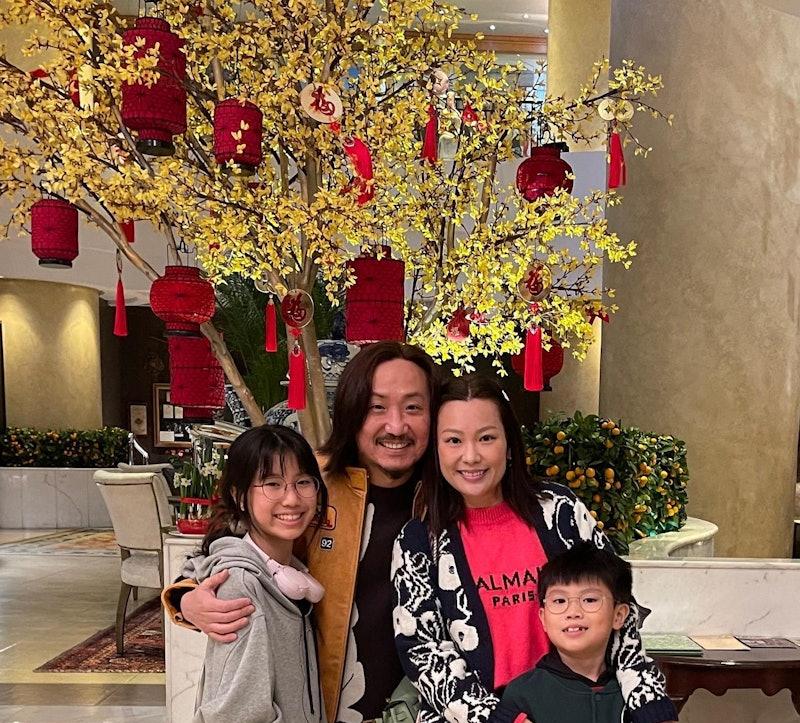

郑东汉的"华语音乐教父"身份,既为郑中基铺就金汤匙,也铸造了难以挣脱的黄金枷锁。在父亲退休带孙的温馨表象下,是两代人价值观的激烈碰撞。老一辈音乐人讲究"艺德家声",新生代艺人却要面对流量时代的生存法则。这种代际矛盾在星二代群体中普遍存在:某内地综艺节目曾对30位艺人后代进行心理测评,78%存在"身份认同焦虑"。

郑东汉那句"离婚与否是他们二人的事",道出了传统家族观念在当代的尴尬处境。根据北京大学社会研究中心数据,艺人家庭中父辈介入子女婚姻决策的比例,从2000年的62%骤降至2022年的19%。但看似退场的家族力量,实则转化为更隐秘的舆论操控。郑东汉提及的"和事佬"角色,正是这种新型家族干预的典型范式。

余思敏晒出的酒店地毯照片,在网友的"柯南式"侦查下变成出轨证据。这种集体窥私行为,正在重塑现代人的社交伦理。麻省理工学院媒体实验室2023年的研究显示,普通网民每天花费47分钟"侦查"他人社交动态,其中明星账号占比高达83%。当私人空间被压缩成九宫格,每个点赞都可能是舆论风暴的导火索。

郑中基的戒酒治疗之旅,意外揭开了艺人心理健康保障的行业疮疤。在好莱坞,演员工会强制要求经纪公司为艺人购买心理保险;而在华语娱乐圈,仅有12%的经纪合约包含心理健康条款。这种制度性缺失,让太多"郑中基"只能在崩溃边缘自救。值得玩味的是,他的戒酒疗程选择在美国进行,这何尝不是对本土娱乐圈生态的无声控诉?

当我们在手机屏上划动着郑中基的婚变细节,是否想过自己也是这场真人秀的群演?娱乐圈婚姻早已超越个人情感的范畴,演变为折射社会焦虑的多棱镜。从蔡卓妍到余思敏,从隐婚到疑似婚变,郑中基的情感轨迹恰似当代人亲密关系的极端样本。

或许该停下追逐八卦的脚步,听听Netflix纪录片《明星的代价》里的忠告:"我们消费他人痛苦时,也在喂养自己内心的怪兽。"下次再看到#某某离婚#的热搜时,不妨多点克制,少些狂欢。毕竟在流量至上的时代,守护他人最后的隐私领地,就是守护我们自己的精神家园。