令中国人感到困惑的是,这些新来的人来自一个他们没有听说过的国家,所以中国人需要看看地图才能相信美国的存在。在中国人看来,一切似乎都表明,所谓的美国人其实就是英国人。最终,中国人称美国人为“新人”,后来还称他们为“花旗鬼子”,因为中国人认为美国国旗上的星星是花[1]。美国人早有准备,“中国皇后号”的船长在启航前得到了一封很花哨的信,准备呈送给他可能遇到的任何“皇帝、国王、共和国、王公、公爵、伯爵”等等。信中明确指出他是美利坚合众国的公民,美国国会请求外国政府给予他“体面的待遇”并允许他自由地从事贸易。【22】

根据中国政策的严格规定,“中国皇后”号停泊在距广州十几英里的黄埔岛,而不是在这座繁华的城市本身。货运监督史密斯描述了外商在黄埔不得不忍受的条件:

广州十三行的正面长度不到四分之一英里,位于河岸边。码头由栏杆围起来,上面有楼梯和一扇大门,大门从水面开向每个商行,所有的商品都在这里被接收和运走。欧洲人的活动范围非常有限。除了码头之外,郊区只有几条由商贩占据的街道,欧洲人被允许经常出入那里。【23】

1780年油画描绘广州十三行外贸易特区的丹麦、西班牙、美国、 瑞典、英国、荷兰夷馆。

就像中世纪的商人聚居区(fonduks)一样,广州商行的一楼是货物仓库;二楼是进行交易的客厅和办公室;三楼是商人居住的宿舍。【24】按照规定,他们不可以带女人进入商行,但偶尔也会偷带妻子或情妇来。有时,中国商人会邀请他们的欧洲同行共进晚餐,但欧洲人没办法从他们口中获取任何有用的信息。在湿热的河岸边,欧洲商人每天工作长达15个小时,生活枯燥乏味,解闷的方式是乘船去附近的花园游玩。在19世纪初,尽管中国官方试图禁止,但欧洲人会在河上举办划艇比赛。

到18世纪末,在广州的欧洲人决定更大张旗鼓地宣传他们的存在。个别商人声称他们是代表本国的领事,而领事一定要打出国旗,因此,从1779年的奥地利领事(实际上是苏格兰人)开始,十三行区出现了一片色彩斑斓的景象。普鲁士人、丹麦人、热那亚人和瑞典人紧随其后,描绘欧洲商行的画作被这些国家的旗帜点缀得更加生动。贸易界也有非欧洲血统的人,如亚美尼亚人、帕西人[2]和孟买穆斯林,不过在19世纪初,最大的群体是英国人和美国人。在1812年和英国海军的短暂冲突结束之后,美国人利用他们在拿破仑战争期间的中立地位,将茶叶运回欧洲,而没有受到每个欧洲国家都要面临的干扰,因为当时联盟的建立和破裂之快令人眼花缭乱。【25】

尽管欧洲商人自称是本国的领事,但对他们来说真正重要的是与十三行的中国商人维持良好关系,这些中国商人是18世纪中叶为管理与外国人的贸易而(在更早的基础上)创办的“公行”的成员。1831年,中国人以皇帝的名义颁布了一套复杂的规则(经常有人违反)。根据这些规则,外商不得在广州长期居住;不得带妇女进入十三行区;不得乘轿旅行;只能通过十三行商人与中国政府沟通。【26】“广州体系”(Canton System,一口通商)应运而生,由皇帝的一个有权有势的代理人监督,他被称为“粤海关监督”(Hoppo),这一官职可追溯到1645年[3]。在珠江的航行中,最令人难忘的时刻之一是精心设计的测量仪式,这时粤海关监督会上船,用长长的丝带检查进港船只的尺寸。但仪式的目的不仅仅是记录船只的长度和宽度。外商向粤海关监督赠送礼物,奉承他,粤海关监督回赠礼物,包括几头牛、一批小麦和一些烈酒。这些实用的礼物表明,皇帝很关心来到天朝的蛮夷的福利,不过我们知道欧洲人在内部会抱怨这些牲口太老或太瘦,无法食用。欧洲人会演奏音乐,发表长篇大论,并分发大量的葡萄酒,同时一次又一次地鸣炮致敬。这种仪式举行了很多次之后会变得很乏味,所以粤海关监督会把入港的船只积攒起来,试图在一天内完成六七艘的测量。【27】

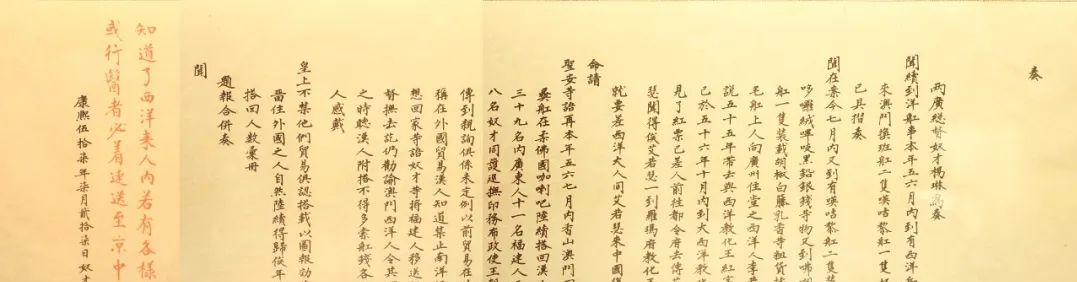

康熙五十七年两广总督杨琳关于十三行的奏折

外商与十三行商人的关系往往很融洽。双方都知道,这种关系可能非常有利可图。一个叫浩官(1769—1843,即伍秉鉴)的人据说因此成了世界首富,在1824年的身价高达2600万美元。伍秉鉴喜欢的一个费城鸦片商欠了他72000美元,伍秉鉴毫不犹豫地放弃索要这笔钱款。对他们一段对话的记载未必可信:“你我都是一号人物,Olo flen[老朋友],你是诚实的人,只是运气不好。”这样的洋泾浜英语是外国人和中国人交流的标准方式。美国人对伍秉鉴很着迷,在无数寄回美国的画作中纪念他。这些画作显示的是一个身穿丝质长袍的苦行僧般的瘦削男子。他的投资政策很明智:为了保护自己不受国际茶叶贸易波动的影响,他既做茶叶生意,也是地产大亨,拥有外国商行所在的一些土地;他直接与茶农联络,甚至自己种茶,砍掉了昂贵的中间商。他与来自波士顿的朋友建立了密切的伙伴关系,并投资美国新的铁路网。他依靠美国商人帮他向国外写信。他有许多美国朋友。有一次,他为在广州做了十年贸易的美国商人沃伦·德拉诺(Warren Delano,富兰克林·德拉诺·罗斯福的祖先)送行,为他准备了丰盛的十五道菜的晚宴,包括燕窝汤、鱼翅、鲟鱼唇和其他中国美食。也有些美国人在中国发了大财:1831年,约翰·库欣(John Cushing,中文名为顾新)回到美国时财富增加了70万美元,不过能够与他相比的人几乎没有。【28】

1830年伍秉鉴画像,英国画家乔治·錢納利绘

美国人很快就适应了这一切,通过十三行商人的中介在中国市场从事贸易。“中国皇后”号返航时满载着茶叶、丝绸、瓷器和以南京命名的紫花布(nankeen),这种棉布在北美非常受欢迎。“中国皇后”号于1785年5月回到纽约,为投资者带来了至少25%的利润,这比他们希望的要少,但对未来的对华贸易仍然是一个好兆头。次年,包括“中国皇后”号在内的五艘船出发前往中国,这次费城和塞勒姆也派出了船只。到1790年,已经有28艘美国船只访问了广州,不过它们的尺寸往往只有东印度公司从欧洲派出的船只的三分之一。19世纪初,美国人派往广州的船只比英国人多(但吨位较小)。美国船速度快、重量轻,可以更轻松地应对在缺乏海图的海域中航行的风险。美国船的航程比英国船远,但周转速度更快,这再次提出了一个问题,即美国人是否采用了前往中国的最佳路线,特别是如果中国人希望他们从太平洋或(如下文所述)大西洋的遥远南方运送毛皮到中国的话。

瑞典东印度公司广州航线的“哥德堡一号”复制品

[1]俾治文《美理哥合省国志略》:夫美理哥合省之名,乃正名也。或称米利坚、亚墨理驾、花旗者,盖米利坚与亚墨理驾二名,实土音欲称船主亚美理哥之名而讹者;至花旗之名,则因国旗之上,每省一花,故大清称为花旗也。

[2]帕西人(意为“波斯人”)是印度的琐罗亚斯德教徒。他们的祖先是信奉琐罗亚斯德教的波斯人,为摆脱穆斯林的迫害于8世纪至10世纪移民到印度。17世纪末英国东印度公司统治了孟买,并在那里实施宗教自由,帕西人陆续迁往孟买,到19世纪很多帕西人成为富有的商人。帕西人至今仍主要居住在孟买,也有部分居住在印度的班加罗尔和巴基斯坦的卡拉奇。

[3]给责编:原文如此,应为1685年。

广州十三行全景(1805–10)

本文节选自:

无垠之海:世界大洋人类史

作者: [英] 大卫·阿布拉菲亚

社会科学文献出版社出品方:甲骨文副标题:世界大洋人类史原作名:The Boundless Sea:A Human History of the Oceans译者: 陆大鹏 / 刘晓辉出版年:2024-10页数:1636定价:288装帧:精装丛书:甲骨文丛书ISBN:9787522830032

内容简介 · · · · · ·在人类社会建立联系的过程中,海洋发挥了重要作用,它是不同民族之间进行远途贸易和交流的主要途径。这部鸿篇巨制追踪了人类在世界各大洋周边以及跨大洋的旅行与交流互动的历史,详细阐述了人类与大洋从最早一批航海者的时代一直到今天的关系。大卫·阿布拉菲亚以细腻的笔触,生动地叙述了商人、探险家、海盗、制图师和旅者等群体如何通过海洋追寻香料、黄金、象牙、奴隶、可定居的新土地和关于远方的知识。他跳出欧洲中心主义的窠臼,强调来自其他大洲的航海者发挥的作用;同时展示了海上网络如何由点到线、由线到面,最终构成覆盖全球的联系网络。这是一部恢宏的史诗,而且采用了令人振奋的新视角-从无垠大洋的角度审视人类历史。

作者简介 · · · · · ·作者简介大卫·阿布拉菲亚是剑桥大学地中海史荣休教授,冈维尔与凯斯学院研究员,曾任剑桥大学历史专业主席。他的著作包括《弗里德里希二世》《人类的发现》和《伟大的海:地中海人类史》,其中《伟大的海》已被翻译成十几种语言。他是欧洲科学院院士和英国学术院院士,担任英国学术院中世纪研究部门的主席。