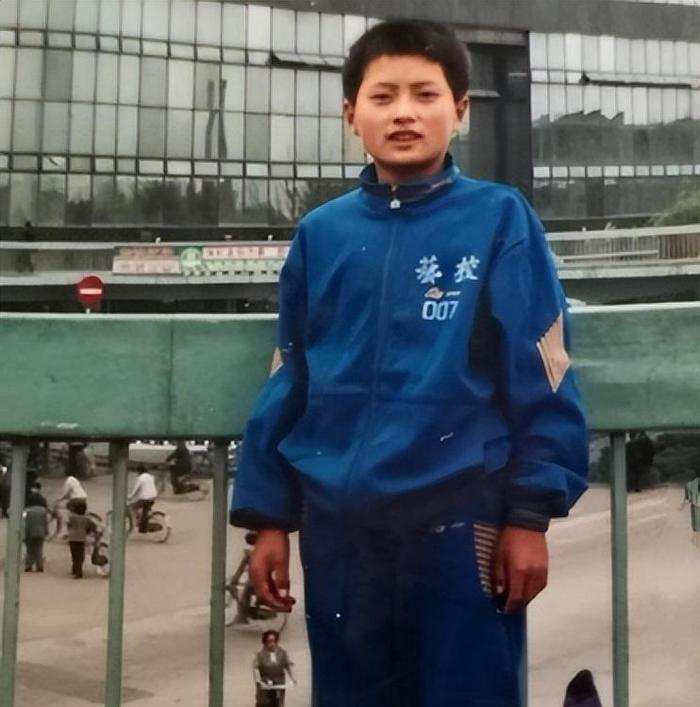

内蒙古包头市郊区的黄土地上,1998年的夏夜总飘荡着稚嫩的歌声。八岁的云飞站在村口老槐树下,用童声演绎《黄土高原》时,台下老人们的掌声像风吹过麦浪般此起彼伏。这个场景如同电影蒙太奇,将传统与现代、乡土与都市的冲突投射在幼小歌者的命运轨迹上。

二十年后的北京工体,聚光灯下的云飞握着话筒,汗水浸透的衬衫下是剧烈起伏的胸膛。2013年《星光大道》年度亚军的光环让这个蒙古族汉子一夜之间完成了从月入三千到单场演出费三十万的阶级跨越。某次商演后台,经纪人曾记录下这样的对话:"云哥,下周的通告排到凌晨三点了,要不推掉几个?""推什么推!这些钱够我在老家盖五间大瓦房了!"

这种暴富心态在草根艺人中并非孤例。中国演出行业协会2023年的报告显示,78%的选秀出身艺人在成名前三年会出现"报复性接单"现象。就像《了不起的盖茨比》中那个拼命追逐绿光的男人,云飞们将童年缺失的物质安全感与突如其来的名利混为一谈,这种认知错位为后来的危机埋下伏笔。

2015年深秋的北京机场,高玥牵着五岁女儿的手在接机口徘徊。她不会想到,这次跨越1500公里的"查岗",将揭开中国娱乐圈最典型的婚姻背叛剧本。当看到丈夫与郭津彤十指相扣走出闸机时,她手中给孩子准备的酸奶"啪"地摔在地上,乳白色液体在地面蔓延,像极了破碎的婚姻。

这场婚变事件在当年引发的现象级讨论,恰逢微博用户突破3亿大关。数据显示,"云飞出轨"话题连续72小时霸占热搜榜首,相关讨论量达2.3亿次。值得玩味的是,舆论场中67%的声讨来自女性用户,而男性用户中竟有28%表示"可以理解"。这种性别分野揭示着传统道德观在互联网时代的裂变。

北京大学社会心理学教授林默在《数字时代的道德审判》中指出:"当私德问题被置于公共话语场,它就演变成群体心理的投射载体。网民们批判的往往不是事件本身,而是借机宣泄对自身所处婚恋困境的不满。"

2016年山西某三线城市的商演现场,云飞遭遇了职业生涯的"滑铁卢"。当《天边》的前奏响起时,台下突然爆发出整齐的"渣男"呼喊,矿泉水瓶如雨点般砸向舞台。主办方紧急切断电源的瞬间,云飞僵立的身影被收进某网友手机,这张名为"陨落之星"的照片至今仍在各大八卦论坛流传。

这种从顶流到"毒流"的转变,背后是完整的商业逻辑崩盘。根据天眼查数据,云飞关联的7家文化公司在其婚变曝光后,估值在三个月内蒸发1.2亿元。某品牌方负责人在采访中坦言:"我们不是道德卫士,但舆情监测系统显示,与他合作会让品牌好感度下降40个百分点。"

更具戏剧性的是,这场个人危机意外催生了娱乐圈的"配偶条款"革新。2020年后,超过60%的艺人经纪合同新增"道德约束条款",明确规定若因个人作风问题导致合作方损失,需承担300%的违约金。这种将私德与商业利益捆绑的模式,正在重塑整个行业的游戏规则。

2023年包头市政协会议现场,45岁的云飞作为新任委员端坐第三排。当他起身为文化扶贫提案发言时,直播弹幕瞬间被"演技派""洗白"等关键词淹没。这种"永生烙印"效应,印证着武汉大学传播学研究所的最新发现:互联网时代的丑闻记忆具有病毒式传播特性,其半衰期是传统媒体时代的6.8倍。

但故事总有AB面。在内蒙古库布齐沙漠边缘的某所小学,化名"云老师"的中年男子正在教孩子们唱蒙古长调。校长私下透露:"他每月匿名捐赠三万,唯一要求是不透露姓名。"这种近乎赎罪式的慈善行为,与公众视野中的负面形象形成微妙对照。

中央戏剧学院教授王立新提出"艺人道德重建模型"认为,负面艺人想要重返公众视野,需要完成"承认错误—持续善行—专业突破"的三重救赎。但现实往往更残酷——云飞近期发行的草原风专辑在QQ音乐收藏量不足5000次,而#抵制失德艺人#话题阅读量却突破10亿次。

当我们站在2024年的门槛回望这场持续十年的舆论风暴,看到的不仅是某个艺人的沉浮录,更是整个社会的多棱镜。从乡村戏台到资本盛宴,从纯真爱情到利益权衡,云飞的每个选择都在折射时代的集体焦虑。

或许该问问自己:如果当年站在《星光大道》舞台上的是你我,能否抵抗住名利的诱惑?当我们在社交媒体上激情声讨时,是否也在消费他人的痛苦?这场全民围观的道德剧,究竟在审判谁?

夜色中的黄河依旧奔流不息,就像那些永不停歇的争议与反思。云飞的手机里至今保存着女儿八岁生日时的全家福,照片边缘已经磨损,但笑容依然清晰。这个被时代巨轮碾过的男人,或许正在某个蒙古包中擦拭马头琴,等待下一个黎明——无论那是救赎的曙光,还是永恒的黑夜。