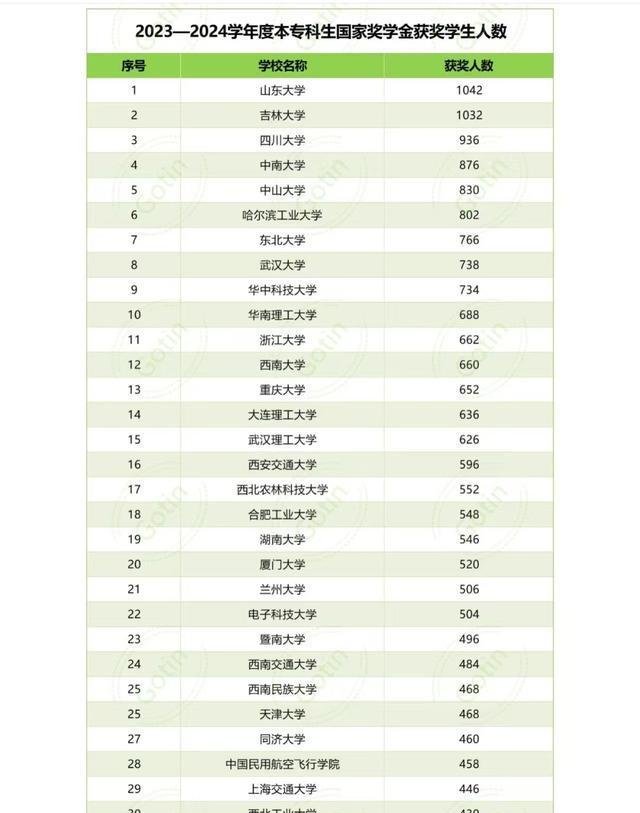

在高校教育领域,国家奖学金一直被认为是学生群体中最具分量的荣誉之一。它不仅象征着学术成就的巅峰,更是对个人综合素质的全方位认可。最近一份关于2023—2024学年度国家奖学金获奖名单的公布,却引发了不小的讨论。原因很简单:清华、北大这样的传统顶尖学府在获奖人数上,竟然被山东大学、吉林大学等高校远远甩在了后面!这究竟是怎么回事?难道“清北神话”要终结了?还是说,这背后其实另有隐情?

山东大学为何一骑绝尘?

让我们先把焦点放在这次榜单的“冠军”——山东大学。1042人!这个数字不仅是榜单第一,更让许多网友直呼“离谱”。要知道,在很多人心目中,山大虽然是一所985高校,但论名气和地位,似乎总是稍逊于清华、北大、复旦这些顶尖学府。这一次它的表现却堪称惊艳。究其原因,或许与以下几点密不可分。

学生基数大是一个重要因素。山东大学作为全国综合性大学之一,本科生人数本就居于前列。人多,自然竞争机会也相对更多。山大的学术氛围和教育投入也不容忽视。近年来,山东大学在学科交叉融合、创新人才培养以及实践能力提升方面下了很大功夫。这些努力,不仅让学生的综合素质提升,也使得他们在国家奖学金的评选中脱颖而出。山东省内浓厚的教育传统也功不可没。山东考生一向以努力和刻苦著称,“卷王之省”的称号绝非浪得虚名。从考场到校园,山东学生的学习劲头都堪称全国一流。

清华、北大为何“失手”?

再来看看榜单中备受关注的“落榜者”——清华和北大。清华仅384人,北大412人,这样的成绩与它们的名校光环似乎并不匹配。于是,质疑的声音纷至沓来:“清北是不行了?”“难道清华北大的学生不够优秀?”

显然,这种论断并不成立。国家奖学金的评选标准并不仅仅看学术成绩,还包括综合素质、社会实践等多方面的表现。而清华北大这类学校,向来以培养学术型、研究型人才为目标。换句话说,清北的学生可能在本科阶段就已经把更多精力投入到科研、竞赛等长远发展领域,而非单纯追求奖学金的名额。

此外,清华北大的本科生人数相较于山东大学、吉林大学等“规模型高校”要少得多。少量的学生基数自然影响了获奖人数的总数。再加上清北学生之间竞争激烈,获奖比例自然会更低。所以,与其说清北“失手”,不如说它们的教育重点本就不在“数量”上,而在于“质量”上。

奖学金数量多就一定代表学校强吗?

看到这里,或许有人会问:“既然山大获奖人数最多,那是不是说明山大的整体实力就是最强的?”其实,答案并不是这么简单。

国家奖学金的评选只是一个参考维度,无法完全衡量一所高校的综合实力。山大和吉大在获奖人数上表现突出,说明它们的本科教育质量非常扎实,学生综合能力也十分优秀。但这并不意味着它们在科研实力、学术影响力等方面能超越清北复交这样的顶尖高校。

不同高校在人才培养上的目标不同,评估标准也不一样。清华北大更加强调学术研究和拔尖创新人才的培养,而像山大、吉大这样的高校则更注重本科教育的广度和普及性。两者各有侧重,难以简单比较。

所以,与其纠结于“谁更强”,不如从中看到更多的可能性:中国高校正在呈现多样化的发展模式,培养出更多符合社会需求的人才。这才是国家奖学金名单背后最值得关注的亮点。

奖学金的意义远不止于金钱奖励

对于学生个人而言,拿到国家奖学金不仅是一种荣誉,更是一种激励。它证明了你的学术能力和综合素质得到了认可,同时也能在求职、考研等方面为你加分。但奖学金的真正意义,绝不仅仅是那张闪亮的证书和万元奖金。

它更是一种鞭策,敦促学生们时刻保持进取心,并以更高的标准要求自己。同时,国家奖学金也是教育公平的重要体现。它让那些来自普通家庭的优秀学生有机会缓解经济压力,从而更专注于自己的学习和发展。

结语:

那么问题来了,国家奖学金的获奖人数是否真的反映了高校的整体实力?清北的“落榜”又是否真的意味着教育格局的变化?或许答案并没有那么简单。我们能看到的,是各大高校在不同维度上的努力与成就。对于学生来说,奖学金是荣誉,但更重要的是如何用这份荣誉去开启更广阔的未来。对此你怎么看?奖学金背后的意义,是否也能激励你不断前行?