1951年,中国人民解放军南京军事学院刚刚成立。

刘伯承元帅作为院长,为了解决师资力量不足的问题,决定聘请一位特殊的人担任教员——在辽沈战役中被俘的国民党将领廖耀湘。

廖耀湘在得知此事后十分愕然,同时,这个决定也让很多解放军将领和学员感到困惑。

为什么要让一个败军之将站在讲台上?为什么偏偏是廖耀湘?

更奇怪的是,刘伯承竟说,廖耀湘在三点上是他们不如的。

新中国刚成立,百废待兴,国防、军事等重要结构都需重组。

国家刚刚经历了多年的战争,此刻正需要建立一支现代化的军队来应对国内外的挑战。当时的解放军虽然战斗力强,但主要依靠游击战和战争经验积累的战术。

那时候,受教育的士兵寥寥无几,没有更加系统化、先进的军事策略和作战方式,这是当时提高作战能力面临的首要困难。

军队需要从实战走向理论,要进步,要系统化、高端化。

南京军事学院的成立正是为了解决这些问题。然而,学院的创办并非易事。资金紧张、课程匮乏、设备不足,这些困难还可以克服,但师资力量的短缺却是个大难题。

解放军中虽然有很多战功赫赫的指挥员,但真正系统接受过军事理论教育的人却寥寥无几。

相比之下,国民党军官中却接受过正规军事教育,军事知识丰富,文化程度高,还有丰富的作战经验。

廖耀湘就是其中的一员。

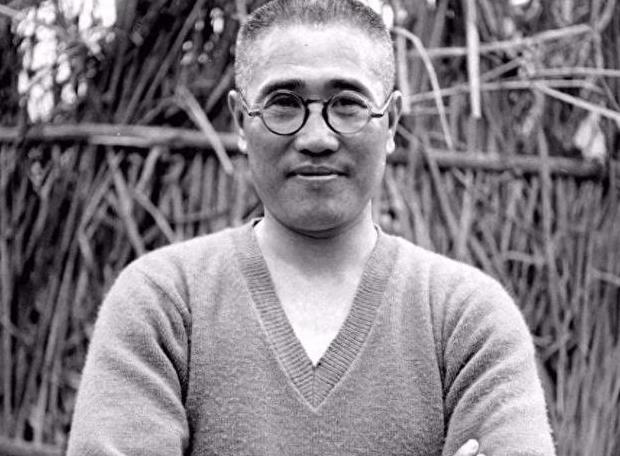

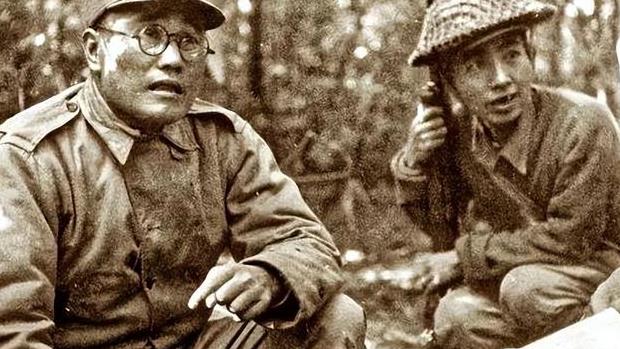

廖耀湘出身于黄埔军校第六期,后来留学法国圣西尔军校,专攻机械化作战和丛林战术。他曾在抗日战争中指挥过多场战役,特别是在滇缅战场上的表现令人瞩目。

在那里,他创造性地提出“小部队战术”,以灵活机动的作战方式在复杂地形中与日军周旋,取得了多次胜利。

他还编写了多本军事教材,后来这些教材甚至被美军翻译使用。他的军事才能在抗日战场上被称为“丛林之虎”。这样的经历,让他在国民党军中声名远扬,也成为刘伯承看重他的原因之一。

没想到的是,这位抗日英雄却在解放战争中折戟辽沈战役。

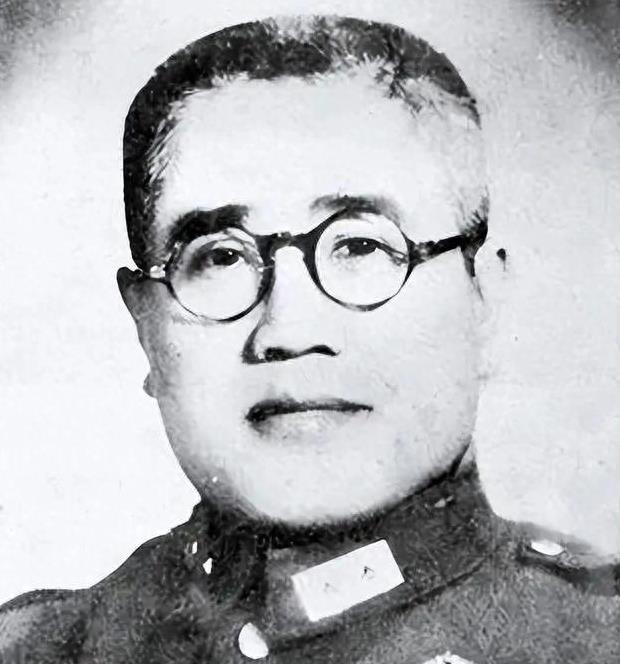

他所率领的第九兵团被解放军全歼,廖耀湘本人也被俘。被送到功德林战犯管理所后,廖耀湘一度心灰意冷。他认为自己是战犯,等待他的只有死亡。

他在战犯管理所低调改造,几乎不与人多交流,只是每天独来独往的数着日子过活。

那时候的他,像是失去了生活的动力,每天机械的过着没有意义的生活,他的才华、能力也像是明珠蒙尘,无人问津。

当刘伯承亲自找到他,提出要邀请他担任军事学院教员时,他既惊讶又不安,毕竟他一度以为自己没几天可活了,当他确定刘伯承是真心实意来邀请他的时候,他的惊讶又变成了敬佩,这是他从未想到的局面,更给了他活下去的希望。

其实,刘伯承的决定并不是一时兴起。

刘伯承是有远见的,他深知,战争的胜利并不意味着一切。

在军事理论上,解放军还有很大的短板,尤其是在面对现代化战争时,很多学科的课程内容几乎是空白,这就导致了我们在朝鲜战场上牺牲巨大,如果我们能够现代化战争的作战技术,那么,在面对更强大的敌人的时候,我们才能有应对之法。

但是,这种高端战术例如机械化作战、丛林战术、现代战争理论等,解放军内部几乎找不到合适的人来授课,毕竟有相当多的士兵和将领们都没有接受过系统的战争知识。

当时,廖耀湘的经历和学识正好填补了这些空白,而他的能力也得到了验证和认可。

对于刘伯承来说,这不仅是一次招贤纳士的决定,更是一次对人才的重新定义。他相信,只要真心相待,廖耀湘这样的“敌人”也能成为国家的财富。

当刘伯承把自己的想法报告给上级后,最终得到了肯定的答复。

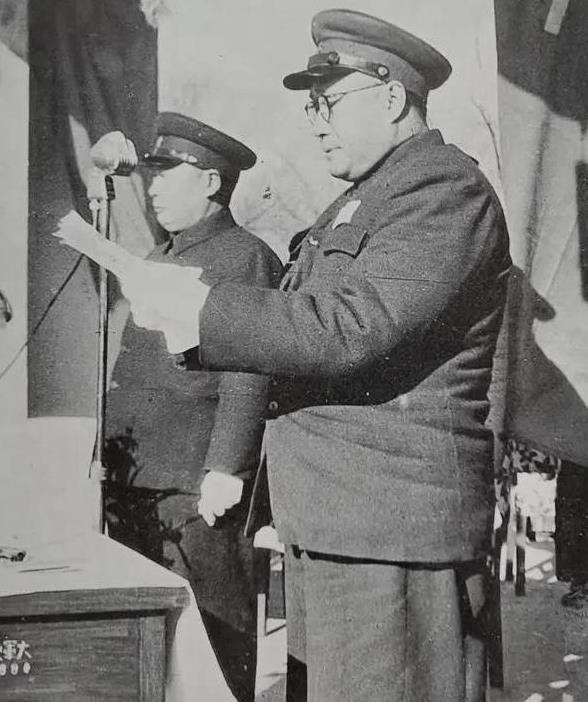

廖耀湘的第一堂课开得格外引人注目。

台下坐着的,不仅有许多曾与他交战的解放军将领,还有一些当时的学员。讲课的内容是滇缅战场上的“小部队战术”。

廖耀湘没有辜负刘伯承的期待,他以详实的数据、生动的案例,再现了当年滇缅战场上的战斗场景。

他从如何利用地形,到如何在高温湿热的丛林中保存战斗力,再到如何灵活调配兵力,细致入微地进行了讲解。

他的才华从战场上延伸到了课堂上,在这里,他找到了自己的人生意义,他将自己所学、所知倾囊相授。

他还根据自己的实践经验,提出了一些具体的作战技巧和方法,这些知识都是学员们没见过,更没有接触过,这让学员们受益匪浅。

在分析辽沈战役时,廖耀湘没有避讳自己的失败。

他直言,国民党军队的失败不仅在于战略上的失误,更在于军心涣散、指挥僵化。他坦承,面对灵活机动、士气高昂的解放军,国民党军队的腐败和缺乏凝聚力使得他们的失败不可避免。

这些反思让在场的学员深刻认识到军队内部管理和思想建设的重要性。

更难得的是,廖耀湘还结合国外的军事经验,对解放军的未来发展提出了中肯的建议。

他认为,解放军虽然胜在士气和指挥灵活,但在后勤保障、技术装备、机械化作战等方面还有很大的提升空间。

这在当时是我党最头疼的问题,也是解放军最需要改进的地方,但是苦于不得入门之法,因此一度滞后。

他建议解放军重视理论研究,建立一套完整的现代化作战理论体系。他的这些建议,不仅在学员中引起了广泛讨论,也为解放军的现代化建设提供了方向。

这堂课的意义远远超出了课堂本身。它不仅是一次军事知识的传授,更是一次思想的碰撞。

对于廖耀湘来说,这不仅是一次身份的转变,更是一种对历史的和解。而对于解放军来说,刘伯承的这个决定,打开了学习对手的窗口,让他们在胜利后依然保持了谦逊和求知的态度。

这也推动了解放军作战知识体系的完善,成了当时解放军观察世界做战术的一个窗口,给解放军带来了极大的震撼。

1953年,廖耀湘结束了他的教员生涯,被特赦后担任了政协文史专员。

他的一生充满了起伏与转折,但他的经历也让人们看到了历史的复杂与多面性。他从“丛林之虎”到“败军之将”,又从战俘到解放军的教员,再到新中国的政协委员,他的每一步都折射着那个时代的波澜壮阔。

刘伯承曾经说过,真正的胜利,不是打倒对手,而是把对手变成朋友。在廖耀湘的故事中,我们看到了这一点。战争的硝烟早已散去,但这种超越敌对的胸襟与智慧,却是永恒的。

廖耀湘为国家军队的建设贡献了自己的一份力量,而我党慧眼识人、敢于用人更是展现了大谋略、大智慧。

参考文献:

廖耀湘:虎气震东瀛——人民网-中国共产党新闻网2015年05月20日09:03