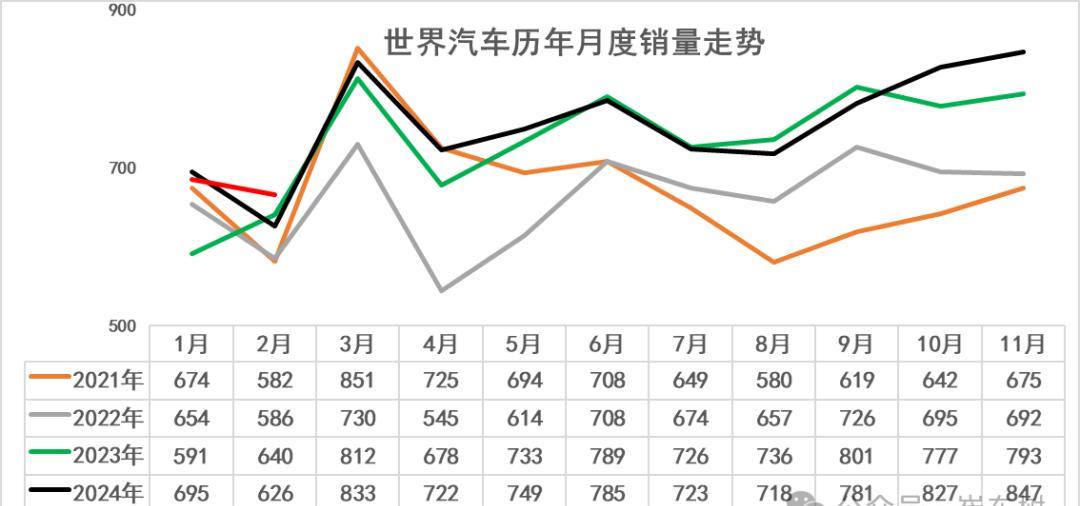

在全球汽车领域,当前正上演一场深刻的变革。根据最新的报告,2025年2月,全球汽车销量达到666万台,同比增长6%。这样的数据不仅引人瞩目,更是掀起了一场关于未来汽车市场发展趋势的激烈讨论。对此,你可能会问:是什么因素推动了这一强劲的增长?而在这个市场潮流中,中国车市又扮演着怎样的重要角色?

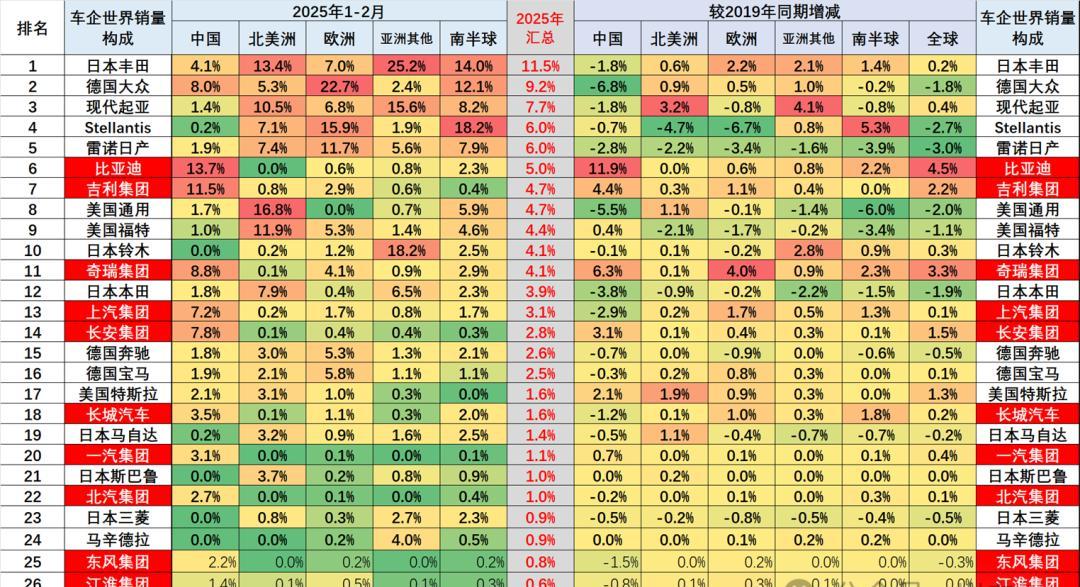

没有人会否认,中国正逐渐成为全球汽车市场的重要引擎。数据显示,2025年一至二月,中国车市的世界市场份额已经达到了33.7%。这样的数据意味着,在未来的汽车市场中,中国将会扮演一个极具影响力的角色。但是,这样的变化是否会冲击现有的国际品牌?在中国市场奋起直追之际,传统车企该如何应对这个前所未有的挑战?

对这一问题的探讨,其实可以从多个维度进行分析。首先,我们可以看看中国市场的内在因素。众所周知,中国的汽车市场因为庞大的消费群体和不断上涨的市场需求而日渐壮大。此外,国家的政策扶持与地方的推广活动更是为这一行业注入了强大动力。

如果回顾历史,我们会发现中国汽车市场并不是总处于这样的领先地位。早在十年前,中国的汽车销售尚处于起步阶段,国际品牌依旧占据市场主导地位。然而,随着时间的推移,中国车市经过几轮的洗礼,已然发生了翻天覆地的变化。如今,不少自主品牌如比亚迪、吉利、奇瑞等,在国际市场上都有了自己的立足之地。在诸如电动汽车、大数据及智能化等领域,中国车企甚至已走在了前列。

与此同时,国际市场的表现却并非一帆风顺。欧美市场近年来的销量增速放缓,甚至出现了负增长的情况。面对这一背景,国际品牌的处境也变得愈发艰难。我们常常能够观察到,在不同地区市场中,各大汽车品牌的表现差异巨大。以丰田和大众为例,虽然它们在过去曾是汽车市场的佼佼者,但在中国市场却面临着压力。越来越多的消费者选择了价格更为亲民、技术更新速度较快的国产品牌,这一转变不仅仅是市场的自我选择,更是对国际品牌的一次深刻反思。

在看看其他市场,近些年来,发展中国家的汽车销售显著增长。尤其是俄罗斯,以其庞大的市场潜力逐渐成为中国车企的重要出口目的地。数据显示,俄罗斯的汽车销量逐渐恢复,并在近年来接近中国的出口量。这意味着,中国的自主品牌不仅在本土市场上大展宏图,也逐渐向外扩展疆土。

当然,中国汽车市场的崛起,并不是孤立发生的。它背后不仅有国内政策的推动,还有消费者需求的变化。在经济水平提高的情况下,消费者对汽车的需求逐渐从实用型转向个性化、高功能性。为此,市场上的汽车制造商们也变得更加灵活。品牌之间的竞争,不再仅仅局限于价格,还涵盖了智能化、环保等多方面的因素。

中国的新能源汽车市场同样令人瞩目。在环保政策日渐严格的背景下,传统燃油车的市场越发受到挤压。比亚迪、蔚来、小鹏等新能源汽车品牌逐渐崭露头角,不仅引领了中国市场的发展趋势,更逐步在国际市场中崭露头角。未来,新能源汽车将是全球汽车市场中不可忽视的一部分。

然而,在这一进程中,国际品牌也并非毫无反击之力。尽管其在中国市场的竞争压力增大,仍然在研发、技术提升等领域加紧布局。例如,丰田在电动车技术方面的研发不遗余力,大众则通过品牌重组来提升市场影响力。这些都是它们为了保持市场地位而采取的积极应对措施。

纵观全球汽车市场的未来,其实我们会发现一个值得深思的现象:市场竞争愈演愈烈,但同时也带来了机遇。对于中国的汽车制造商来说,绝不能因此而自满。尽管中国市场如日中天,但国际竞争的加剧和市场格局的变化,必将考验他们的能力。创新才是企业成长的不二法门,只有通过持续的技术创新和市场适应,才能在这场全球性的竞争中站稳脚跟。

从消费者的角度来看,未来的汽车市场将愈加多元化。未来的汽车不再只是单纯的交通工具,而将会融入智能家居的环境,逐渐向绿色出行、共享出行等方向发展。这也意味着,未来的汽车制造商需要在传统制造的基础上,构建更为广泛的生态圈。

总之,2025年的全球汽车市场并不是简单的销量增长,而是充满了变数的生存竞争。未来的市场将由科技、创新、个性化的需求主导,而中国将在这一变革中占据重要一席。面对未来,既是机遇也是挑战,汽车行业的参与者们必须时刻保持警觉,灵活应对,才能在瞬息万变的市场中找到自己的位置。

在这场没有终点的竞争中,唯有不断适应变化、迎接挑战,才能立于不败之地。中国车企正在这一变革的浪潮中书写自己的篇章,而这一切,正是全球汽车市场转型的缩影。只有以市场为导向,才能确保自身在未来的竞争中崭露头角。随着时代的发展,未来也将更加值得期待。

回归文章开始的数据,让我们清楚地意识到,汽车市场正在经历巨变,一场关于技术、创新和消费者需求的新战争已经打响。未来,谁能以更快的速度推陈出新,谁就能在这场竞争中脱颖而出。对于汽车行业来说,今天的每一份努力,都是为了迎接明天的机遇。在这条探索和变革的道路上,让我们拭目以待。