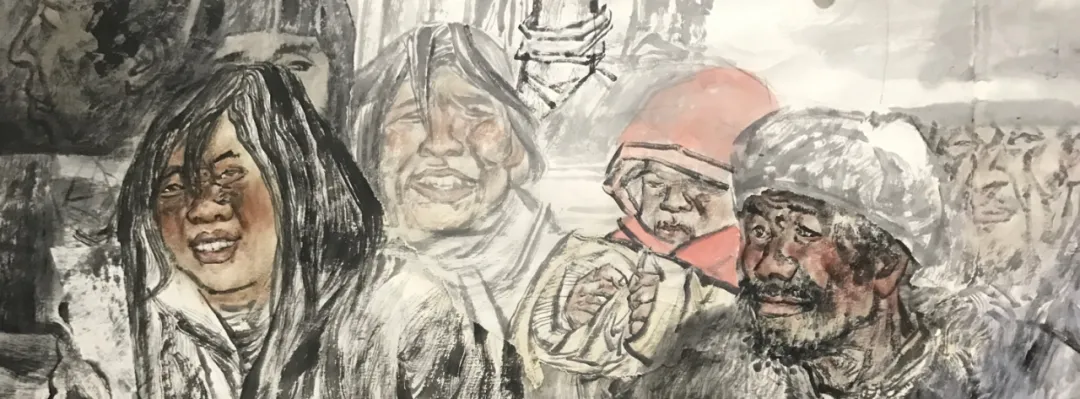

即时开始第九段汉民之一调整阶段。10米长,1.8米高,53个人物形象,大多取材于山西和陕西黄河流域乡村小镇的底层子民。

越进入调整阶段,越发现存在问题的多样性,中国画不像油画,不妥处无法覆盖,只能用挖挖补补,粘粘贴贴的办法弥补画面上的不足,力争使作品合理完整,可赏、可读,要想使作品既有思想性,又有艺术性,从而起到鼓舞人心,感染民众的教化作用。实属不易!

此作品的原型重点来自陕西、山西的西安、运城、芮城、普救寺、风陵渡、中条山、黄河大桥等地充满劳绩的平民形象。

其中有永济蒲晋渡口,黄河古道两岸的唐代“镇河铁牛铁人”。据说是唐开元十三年间,为稳固蒲晋浮桥,维系秦晋交通而铸。牛是人类最早驯服的动物,是人类劳动的伙伴,它力大无穷,甘于重负,吃苦耐劳,默默奉献,成了一种人格的象征,成为中华民族的精神图腾。而渡口和桥梁都是人类征服自然的重要标志。所以,那穿越时空的精神力量,雄辩地见证着华夏子孙的智慧和勇气,也感召着当今子民奋斗不息的顽强精神,颇具历史意义和时代价值。

附近芮城的精美巨制,永乐宫壁画和道教文化,同样也影响着本土文化的传承。

零九年冬,我们几位同道在宫内写生创作一月有余,采集了有代表性的本土文化素材。作品中几十个人物形象均取材于质朴厚实的永乐村民,虽然当今平民的形象增添了许多时尚的符号,但神情里依然留露着可贵的原始善良和真诚。

在一六年仲夏,我们与刘大为工作室同道,到“九曲黄河第一镇”,晋商发源地之一的碛口古镇采风写生。吃住在热情厚道的李家山村,船工号子老李家,忘不掉的大宽面和散发出麦香味的手工馒头,还有扯不断的秦腔调调儿,黄土高原建筑特色的晋商老宅院和典型的质朴晋民形象等。这些厚重而博大的时代印迹,无一不体现着黄河子民的精神风骨和高贵灵魂。

写生在卧虎龙庙里,当时遇到一场罕见特大暴风雨,雷鸣电闪,恐惧之极中草草收关,结束了十天左右的写生生活,至今仍记忆犹新,难以忘怀。

此部分作品,是黄河流域面积最大最广,素材最多的子民形象,意象笔墨表现形式和故事情节的慢慢述说,存在些许顾此失彼的缺憾,然时代烙印永存。

愿现实与理想同步,力争弹出最美的弦音。

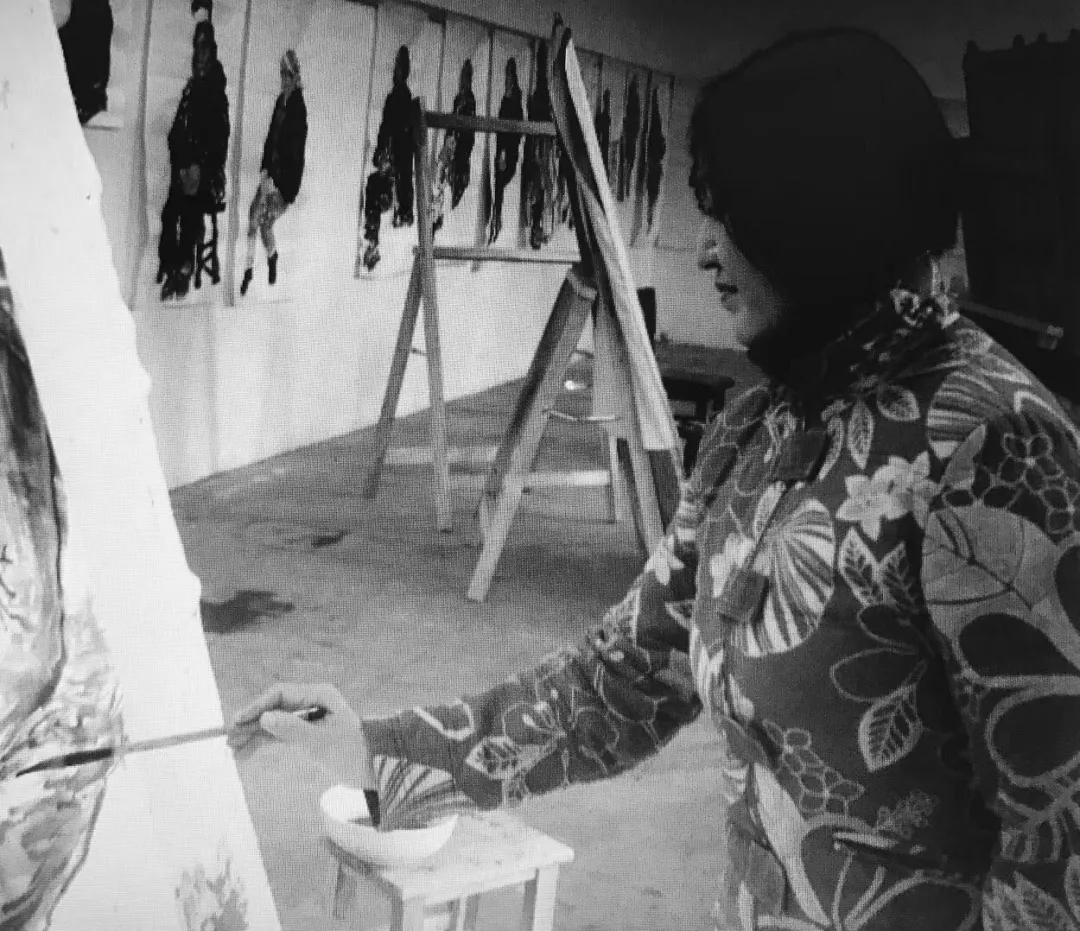

2020年9月18日 杨娟(涓子)于京郊

杨娟(涓子)

国家一级美术师

中国美术家协会会员

中国国际书画艺术研究会会员

中国女子书画会国际委员会副会长

中国女子书画研究委员会常务理事

南开大学东方艺术系客座教授

北京荣宝斋特约画家

毕业于河南大学美术系、

河南教育学院中文系、

首都师范大学美术学院研究生

现工作生活于北京