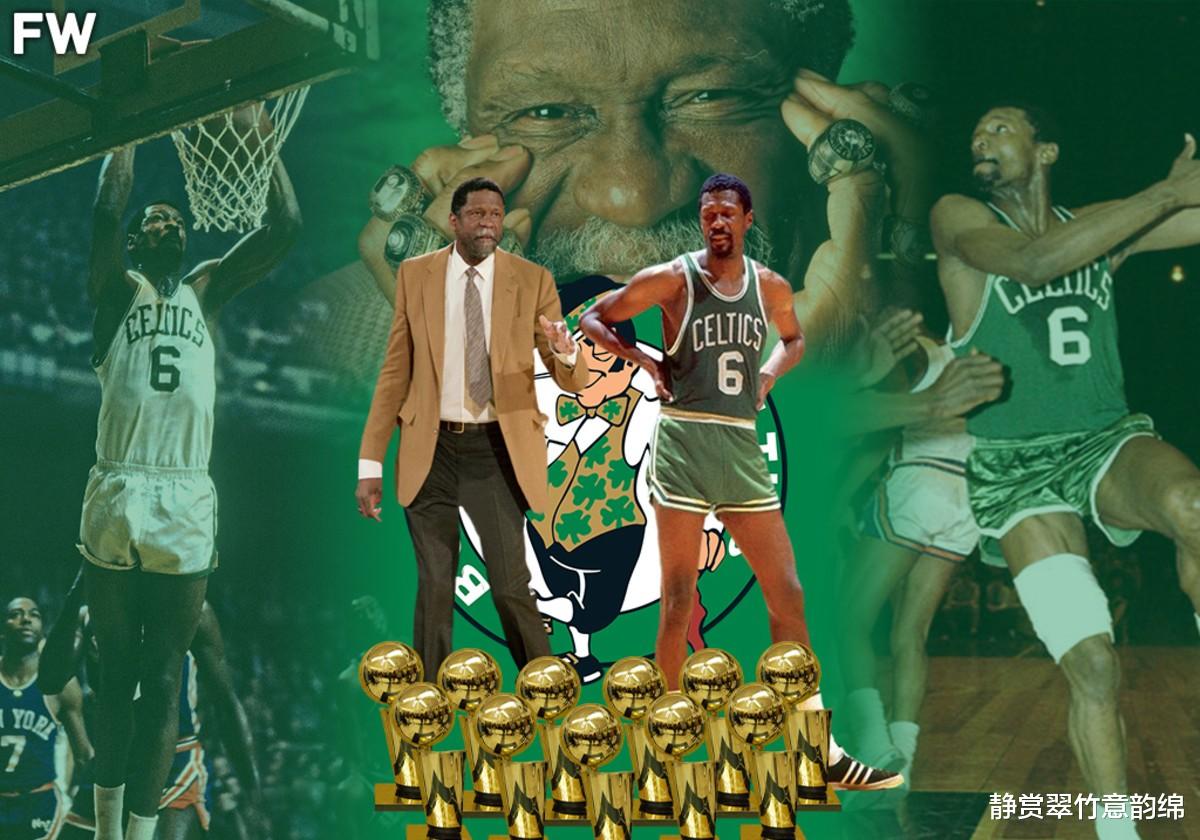

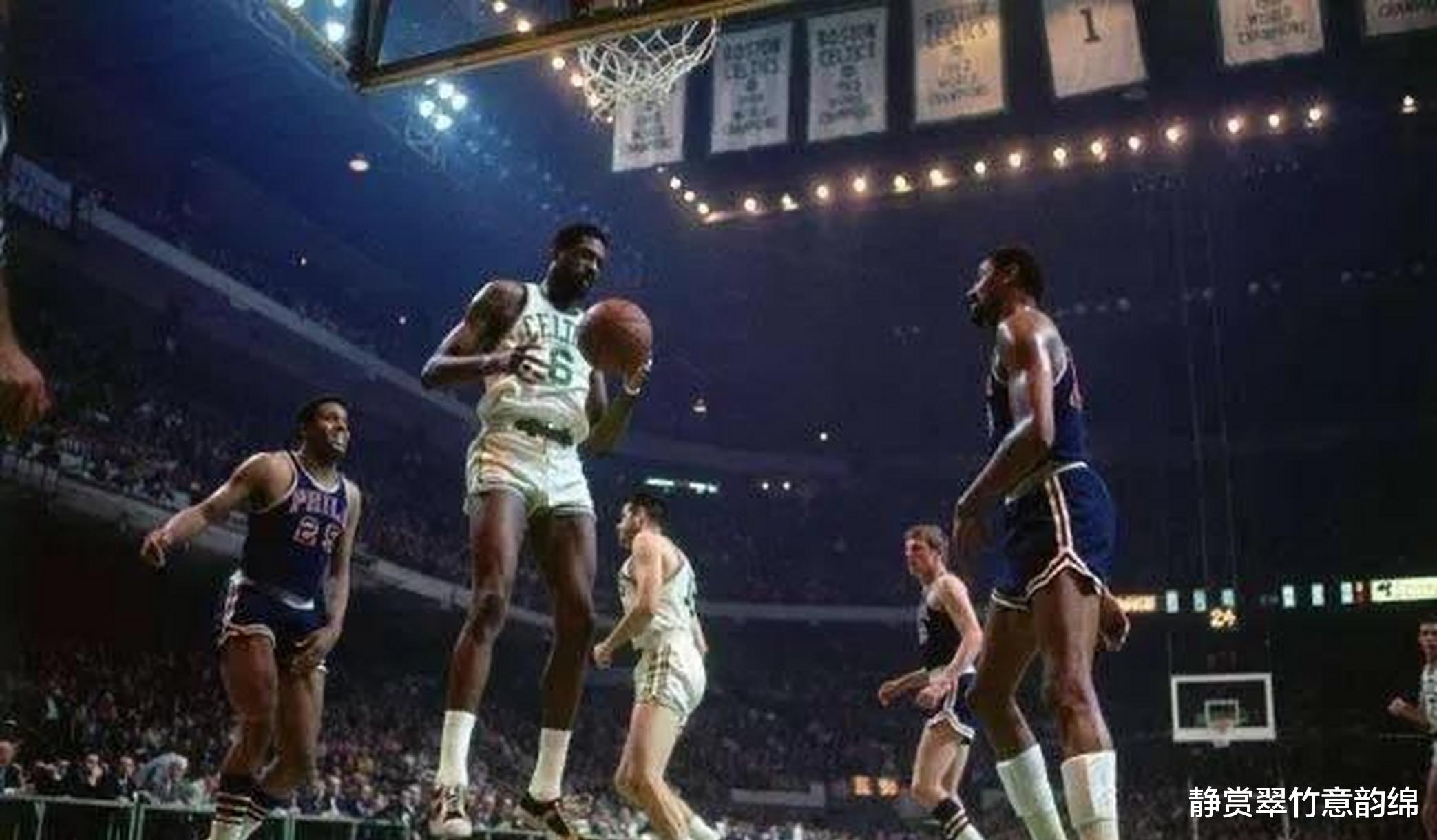

篮球场上,数字冰冷,人心滚烫。比尔·拉塞尔和威尔特·张伯伦,两位巨星,留下了截然不同的传奇。一个十一冠加冕,一个数据傲视群雄,他们,究竟谁才是真正的王者?

冠军的两种味道:1969年那场刻骨铭心的较量

1969年总决赛第七场,凯尔特人对阵湖人。那一年,已经是老兵的拉塞尔带伤上阵,和年轻力壮的张伯伦展开巅峰对决。最终,凯尔特人108:106险胜,拉塞尔再次捧起奥布莱恩杯。这场比赛,不仅仅是一场篮球比赛,更是两种篮球哲学的终极较量。拉塞尔拼尽全力,拿下21个篮板;而张伯伦,虽然得到18分27板,却再次与冠军失之交臂。

胜利的执念与数据的迷恋:两种截然不同的篮球人生

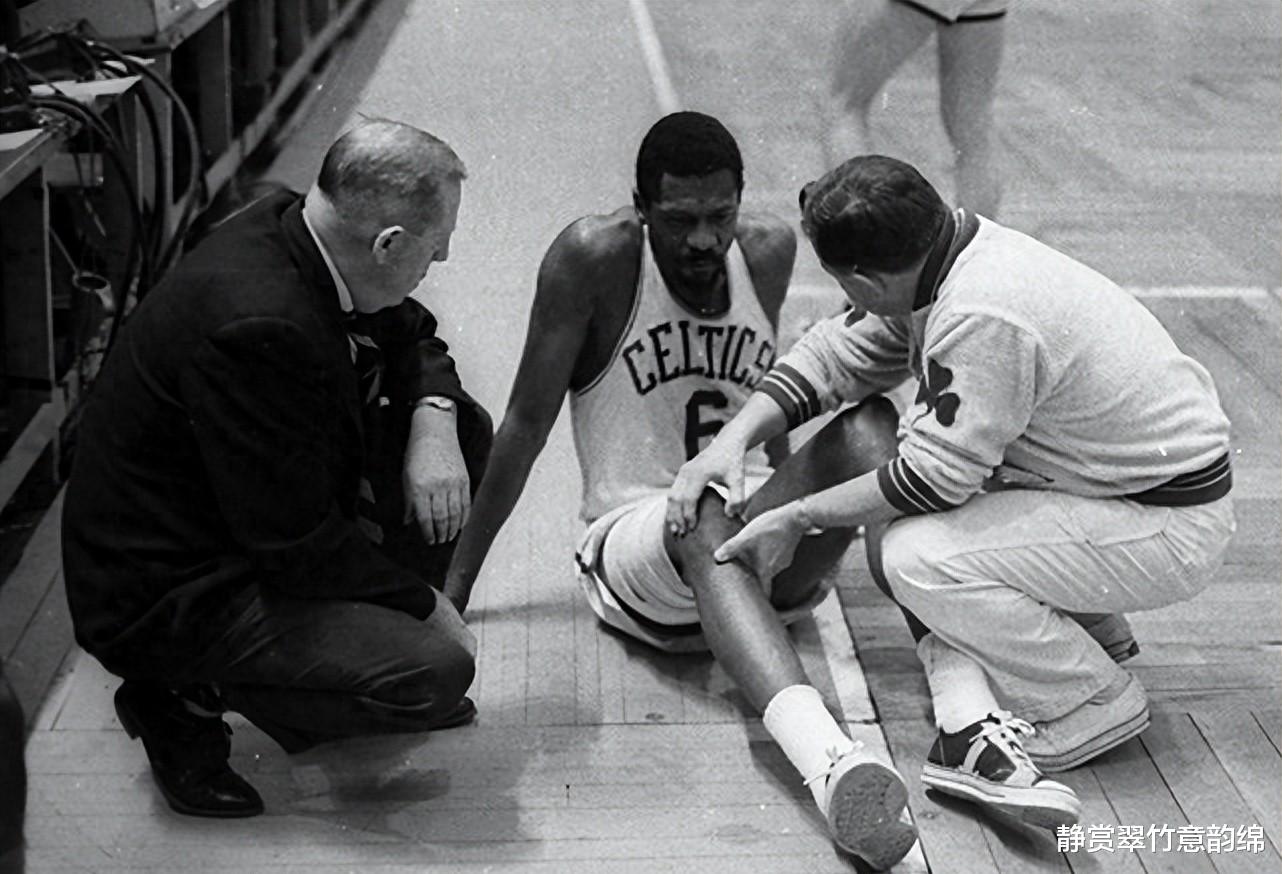

拉塞尔,一个被胜利彻底占据灵魂的男人。1965年东决抢七,他胫骨骨裂,仍然带伤征战总决赛,并拿下单场30个篮板!1968年东决1:3落后,他深夜激励队友,最终完成不可能的逆转!他的篮球人生,是一部为了胜利而不断挑战极限的史诗。 他注重团队协作,一切以胜利为目标,这才是他真正的“数据”。

反观张伯伦,他拥有令人咋舌的数据:100分之夜,场均50.4分,25.7篮板……可是,他却常常陷入个人主义的泥沼。1962年对阵尼克斯,领先25分,他依然疯狂出手63次拿下100分,拒绝下场。在湖人时期,更要求队友必须通过他来组织进攻,导致球队进攻体系紊乱。他追求的,是数据本身,而非胜利。

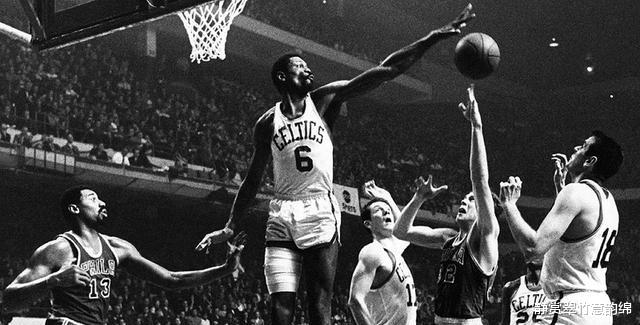

防守艺术与团队协作:技术层面的巨大差异

拉塞尔是防守艺术的集大成者。他平均每回合移动距离比同时代中锋多1.2米,预判能力极强,封盖后还能迅速转化为快攻。在他的防守下,对手篮下命中率下降了19%,这个记录直到2016年才被追平。他不是单打独斗,而是通过积极的卡位,抢夺防守篮板,为团队贡献力量。

而张伯伦虽然篮板能力惊人,但他的防守策略却显得粗糙。他抢篮板像“摘苹果”一样轻松,却缺乏积极的卡位和团队协作,某种程度上依赖队友的“放水”。

更衣室的灵魂:领导力与团队精神

拉塞尔是更衣室的领袖,一个真正的“巫师”。赛前咒语,非洲战舞,深夜谈话……他用各种方法激励队友,凝聚团队力量,打造出令人闻风丧胆的凯尔特人王朝。

张伯伦的更衣室则充满了个人主义色彩,他的强势作风和对队友的严格要求,常常导致内部矛盾,阻碍团队合作。

数据与胜利:真相往往隐藏在数据背后

张伯伦的数据确实惊人,但他的高使用率(46%)和低助攻率(8.3%)也暴露出问题,团队得分分布极不均衡。而拉塞尔,他的数据看似平庸,却蕴含着大量隐形贡献:破坏对方战术,制造失误,通过二次传球创造得分机会……红衣主教奥尔巴赫的名言“比尔的数据在技术台,胜利在记分牌”恰如其分地点明了这一点。关键数据对比更是有力证明:拉塞尔生涯抢七10胜0负,张伯伦4胜5负。 1969年总决赛最后时刻,张伯伦畏战下场,而拉塞尔带伤坚持,最终助攻绝杀!

篮球的传承与启示:历史的回响

如今,约基奇这位现代篮球巨星,也对拉塞尔的防守智慧和团队合作精神推崇备至,许多人视其为现代篮球的先驱。凯尔特人队史的冠军文化,也传承了拉塞尔的胜利哲学。而张伯伦的继承者们,虽然个人数据出色,但季后赛表现往往差强人意,这也从侧面反映出个人主义在现代篮球的局限性。

数据与胜利的永恒主题:数据会褪色,但胜利永存

拉塞尔铜像前,小球迷模仿着他的封盖动作;张伯伦展区,参观者摆出100分手势拍照留念。这两种截然不同的场景,象征着数据与胜利的永恒主题:数据会随着时间的推移而慢慢褪色,但胜利的辉煌,却将永远铭刻在人们的心中。拉塞尔的那句“防守赢得总冠军,但胜利需要所有人把心脏掏出来”,至今仍激励着新一代篮球运动员。

那么,你认为,真正的王者是谁呢? 欢迎在评论区分享你的看法!