2025年4月,一场罕见的强冷空气席卷中国,从内蒙古到海南,多地瞬时风力突破10级,北京阵风达12级,长江口甚至出现数米高的巨浪。这场横扫全国的强风天气,不仅吹翻了沿海城市的广告牌,让全国数千架次的航班取消,更在西北地区掀起沙尘暴,让华北平原一夜“返冬”。为何春季冷空气南下总会伴随狂风大作?这背后是大气能量剧烈释放的物理法则,也是自然地理格局与季节转换的合谋。

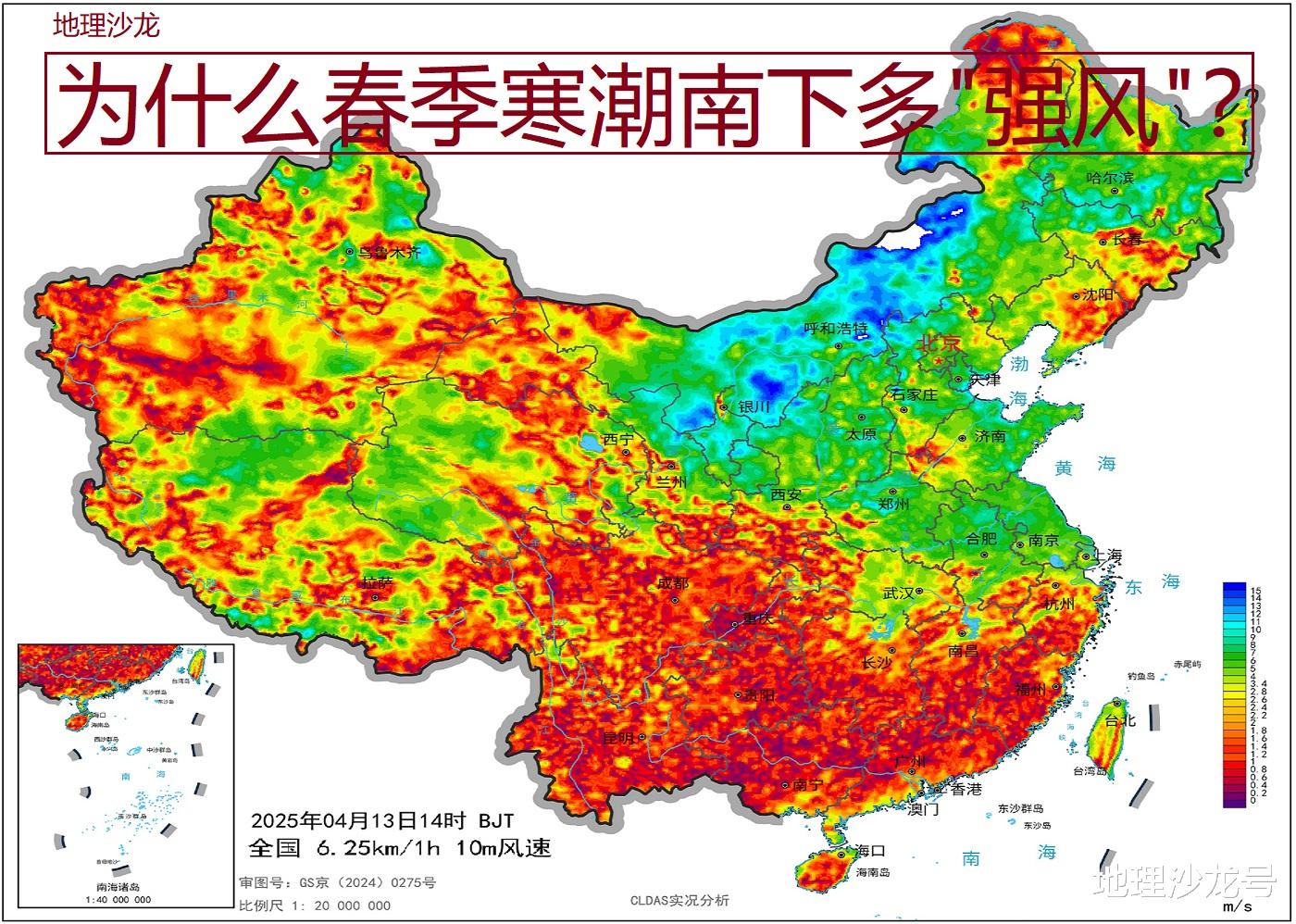

春季强冷空气的“老家”,是位于西伯利亚和蒙古高原的亚洲高压。冬季时,这一地区由于地处内陆,受大陆气团控制,气候寒冷,加上白昼较短,海拔较高,地表温度可降至零下50℃以下,形成强大的冷高压。随着春季太阳直射点北移,北极地区升温,原本稳定的冷高压开始松动,堆积数月的寒冷空气如溃堤般南下。此时,南方暖湿气流也在增强,冷暖空气的相遇不仅形成锋面,更因温差悬殊,如2025年4月蒙古高原气温还在零下10℃,而华南地区气温已达25℃,导致水平气压梯度急剧增大,这种气压差就像给大气装上了“涡轮增压”,风速可在一日内从3级骤增至10级以上。

冷空气南下引发强风的关键,在于“气压梯度力”与“地形狭管效应”的共振。当冷高压前锋以每小时30至50公里的速度推进时,其前方暖空气被迅速抬升,后方冷空气急速填补,形成垂直环流与水平气流的叠加。若冷锋途经河西走廊、阴山山脉等狭窄地形,气流受挤压后风速可提升40%至60%,类似“捏住水管口”的增压效果。2025年4月的强风事件中,冷锋通过燕山山脉与太行山之间的“北京走廊”时,瞬时风速从8级跃升至12级,正是地形与气流共振的典型例证。

强风往往与寒潮、沙尘暴结伴而来,构成春季灾害“三联征”。当冷空气裹挟的低温空气与大风相伴,体感温度可骤降15℃,并导致农作物霜冻。而在西北干旱区,地表解冻后疏松的沙土被8级以上大风卷起,形成绵延千里的沙尘墙,2025年4月甘肃酒泉的沙尘暴,能见度不足50米。更危险的是“下击暴流”,即冷空气俯冲时触发的直线型强风,其破坏力不亚于台风,曾在北京大兴国际机场掀翻停泊的货运卡车。

强风天气的危害远超直观感受。对基础设施而言,10级大风可对每平方米建筑表面施加500牛的压力,相当于挂上50公斤重物。对交通运输而言,横风会使高铁车厢产生侧向位移,造成安全隐患,当风速超25米/秒时列车必须停运,对于飞机起降运行而言,强风是巨大的威胁。对生态环境而言,渤海湾的强风掀起的风暴潮,导致海水倒灌使农田盐碱化。对能源生产而言,2025年4月张家口风电基地因风速超风机承受极限,被迫集体停机避风。这些连锁反应,都证明强风灾害是一种牵涉面十分广泛的自然灾害。

抵御强风灾害,需要科学认知与工程防御相结合。首先,通过科学合理的气象预报,是防范强风灾害的前提,现代气象预报通常可以将大风预警提前至72小时,误差范围缩小到30公里。其次,在受强风灾害明显的行业领域,比如交通运输、城市管理、农业生产等 领域,都应制定“防强风灾害的预案”,从在强风灾害来临时能够及时有效应对。再次,在城市规划中,高层建筑采用流线型设计,可以降低风荷载;防风林带按“疏透度40%”的标准布局,可以以削减风速。