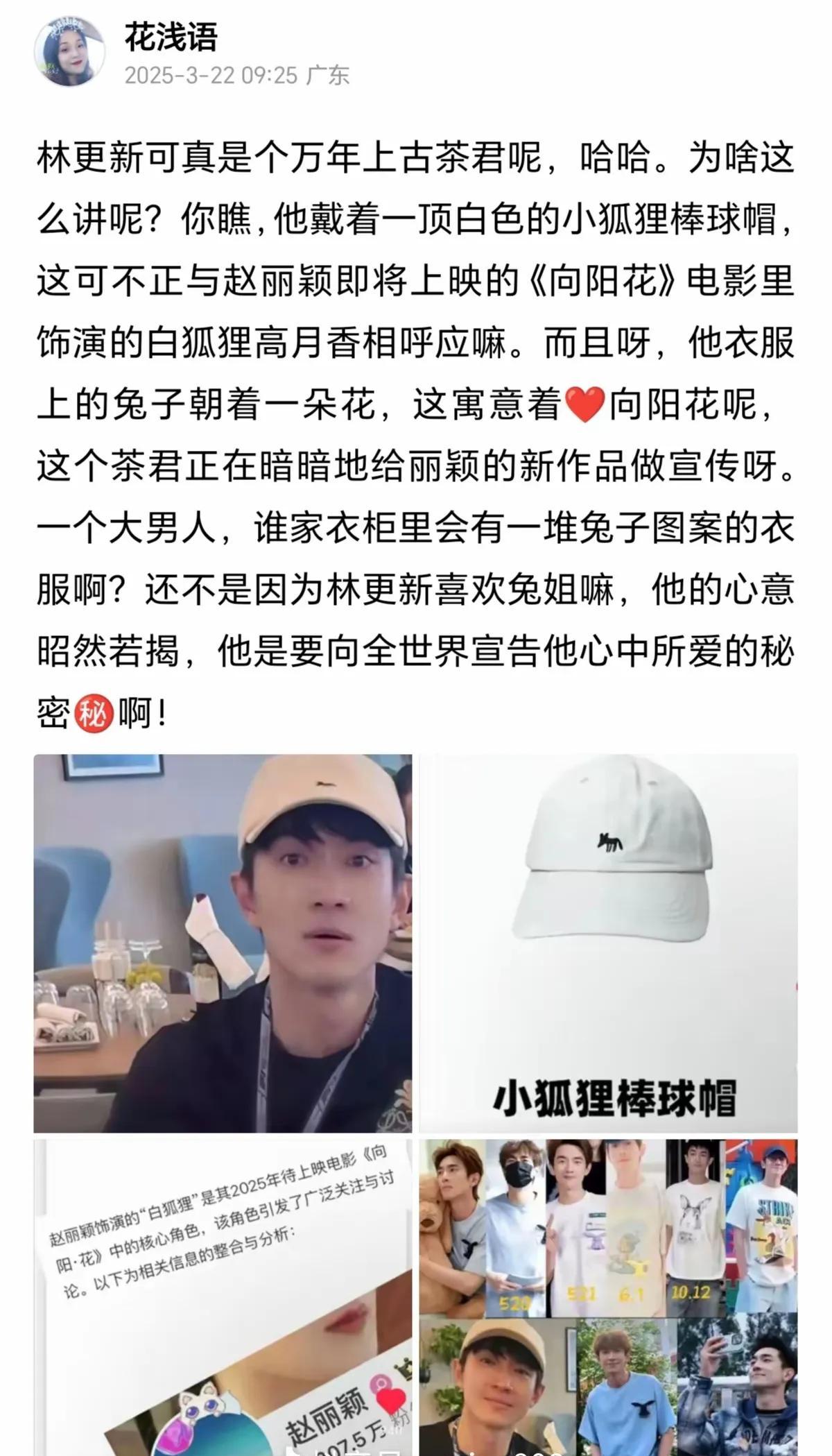

林更新穿着兔子图案卫衣出现在机场时,可能不会想到这件衣服会在24小时内登上微博热搜榜前三。这件普通得不能再普通的休闲装,因为被扒出与赵丽颖主演电影《向阳花》中的角色代号产生关联,瞬间在CP超话里引发核爆级讨论。这种看似随意的"巧合",在当代娱乐圈早已形成独特的沟通密码。

2023年社交媒体监测平台Sprout Social的最新数据显示,明星刻意设计的"巧合互动"能让相关话题的讨论度提升300%以上。就像谍战片里的接头暗号,明星们将个人元素编码成服饰图案、社交动态的发布时间甚至手机壳样式,等待显微镜级别的粉丝来破译。这种互动模式,本质上是娱乐工业与粉丝群体共同构建的新型沟通体系。

北京师范大学传播学教授李星宇团队的研究发现,当代追星族对符号的解码能力,已经远超传统广告从业者的预期。他们在实验中向3000名测试者展示明星的日常照片,结果显示83%的参与者能在30秒内识别出照片中隐藏的"关联符号"。这种集体解码行为,正在重构娱乐圈的营销逻辑。

当林更新的太阳花帽子与赵丽颖的电影元素形成互文时,这已经不再是简单的绯闻炒作。国内某头部经纪公司的创意总监向我透露,他们现在设有专门的"符号策划团队",成员包括服装设计师、星座分析师甚至密码学专家。这个团队的核心任务,就是为艺人设计具有多重解读空间的视觉符号。

这种策略的成功案例在近年屡见不鲜。2022年某顶流男星在生日直播中"无意间"露出某个卡通挂件,随后被扒出与同剧组女演员的童年照产生关联。这个看似偶然的细节,实则是经过3个月策划的精准投放,直接带动两人合体代言的某化妆品销量暴涨470%。

但符号经济的双刃剑效应同样明显。某选秀出身的歌手曾因过度使用CP营销,导致个人形象严重受损,最终商业价值缩水60%。清华大学文化经济研究所的报告指出,符号营销的最佳效果窗口期在7-15天,超过这个周期就可能产生审美疲劳甚至反噬效应。

在杭州某互联网公司的数据监控中心,我亲眼见过令人震撼的实时舆情监测系统。屏幕上跳动的每个光点都代表着一条CP相关讨论,算法能即时分析出"太阳花"、"白狐狸"等关键词的情感倾向和传播路径。运营主管告诉我,他们为某视频平台开发的CP热度预测模型,准确率已经达到91%。

这种技术赋能正在改变内容生产模式。爱奇艺的自制剧《月光变奏曲》就完全采用数据反向定制模式:先通过用户画像确定CP组合,再根据观众偏好设计互动符号,最后才构建剧情框架。该剧播出期间,主演的"巧合互动"频次与播放量曲线呈现高度正相关。

但过度依赖数据也暗藏危机。某古装剧为迎合CP粉,强行增加主角的"眼神戏"和"肢体接触",导致剧情逻辑崩塌,豆瓣评分从开播时的8.2暴跌至5.9。这印证了复旦大学媒介社会学教授王澜的观点:"符号经济应该服务内容,而不是绑架创作。"

明星与粉丝的共生进化论在这场符号狂欢中,最有趣的观察点是明星与粉丝关系的微妙转变。传统偶像工业里单向的崇拜关系,正在演变为双向的编码游戏。粉丝们不再满足于被动接受,而是主动参与到明星形象的二次创作中。

上海某应援站站长小鹿给我展示了她们的"符号破解手册",里面详细记录着偶像近三年所有公开露面的服饰细节、社交平台表情包使用规律甚至宠物照片的拍摄角度。这种自发性的"侦探行为",实际上构成了明星个人IP的民间注解体系。

但这种共生关系也面临伦理拷问。当某女星因私人行程被粉丝通过服装品牌定位追踪时,关于"符号互动边界"的讨论再次被推上风口浪尖。中国社科院最新发布的《数字时代偶像关系白皮书》显示,78%的受访者认为需要建立行业性的符号使用规范。

结语站在北京798艺术区的某个潮牌店前,我看着橱窗里那件印着破碎爱心的卫衣,突然意识到这可能是某位明星的下一个"巧合"道具。在这个全民皆侦探的娱乐时代,每件衣服都可能成为百万流量的导火索,每个表情包都可能引发资本市场的蝴蝶效应。

当我们讨论林更新的兔子卫衣时,本质上是在观察一场精密的符号经济学实验。这种新型互动模式既创造了惊人的商业价值,也提出了关于隐私边界、创作自由的文化命题。或许正如传播学者麦克卢汉所言:"媒介即讯息",在这个案例中,服饰本身已经成为最有力的传播媒介。

下次再看到明星的"偶然巧合"时,不妨多问一句:这是情感的自然流露,还是精心设计的传播策略?在符号与真相的模糊地带,每个观众都是这场大型真人秀的参与者与解读者。毕竟,在这个注意力即货币的时代,我们每个人都在无意中为这场狂欢买单。