选自《西泠艺丛》2025年第二期

中国石窟志书的奠基人

——麦积山石窟“大护法”冯国瑞先生麈谈

文/杨清汀

甘肃省书法家协会副主席

天水市书法家协会主席

【摘 要】

世人皆知敦煌的“保护神”常书鸿,却不知麦积山的“大护法”冯国瑞。“麦积山石窟”之名起,实始于冯国瑞。冯国瑞是民国时期典型的通才式人物。在麦积山石窟勘察研究中,他始终站在史的前沿和高度看待问题,其所著《麦积山石窟志》使麦积山石窟的价值和学术意义开始为世人广泛关注,且首开中国石窟志书体例之先河。冯国瑞无疑是中国石窟志书的奠基人,他筚路蓝缕,其对麦积山石窟的文化传承与守护精神,亦当为后人所称颂和发扬光大。

【关键词】 麦积山石窟 冯国瑞 《麦积山石窟志》

1500年前,大文豪庾信(字子山)在《秦州天水郡麦积崖佛龛铭并序》中,早就把麦积山石窟的文化、艺术乃至建筑价值提升到了历史的高度。杜甫于唐肃宗乾元二年(759)秋游麦积山,留下了《山寺》一诗;五代王仁裕曾陪侍前蜀皇帝王衍游麦积山,留有诗文。自宋后千余年,麦积山石窟(图1)几乎与外界隔离,直至民国时期天水人冯国瑞(图2)所著《麦积山石窟志》出版,方为世人所重。可以说,没有冯国瑞,麦积山石窟可能还要寂寞很多年;没有麦积山石窟,冯国瑞的身后事可能将永远寂寞下去。

◎ 图1 光绪版《秦州直隶州新志·地舆全图》之麦积山

◎ 图2 冯国瑞先生旧影

冯国瑞是“麦积山石窟研究的开创者”,在麦积山石窟勘察、研究中,他始终站在史的前沿和高度看待问题,其所著《麦积山石窟志》开中国石窟志书之先河。冯国瑞,无疑是中国石窟志书的奠基人,他开创中国石窟志书这一体例的开拓贡献精神,我们当永远铭记。

一、“西州髦俊”冯国瑞

冯国瑞(1901—1963),字仲翔,别号麦积山樵,书斋名“绛华楼”,世为甘肃天水人。对于他的学术功底和历史影响,有必要做一回顾与介绍。

冯国瑞少时随天水前清进士任承允、翰林哈锐习古文辞,1922年考入国立东南大学,师从吴梅、柳诒徵、胡小石、汪国垣、商承祚等鸿儒硕彦;1926年考入清华国学研究院,受业于王国维、梁启超、陈寅恪、赵元任、李济、吴宓等大师门下,尤为梁启超所赏识,曾高度赞誉冯国瑞:“其学于穷经解诂为最长,治史亦有特识。”

1927年夏秋之间,冯国瑞从清华研究院毕业,梁启超欲挽留天津家中,一则协助整理《饮冰室文集》(梁启超《中国历史研究法》为冯国瑞所整理),二则可教习家中子女读书。奈何冯国瑞因父命强其西归。梁启超遂函荐于当时甘肃省长薛笃弼,冀能大用。梁启超的《荐士书》有如是评价:

冯君国瑞,西州髦俊。游学两京,已经五䄒。今夏在清华研究院以最优秀成绩毕业。其学于穷经解诂为最长,治史亦有特识。文章尔雅,下笔千言。旁及楷法,浸淫汉魏,俊拔寡俦。此才在今日,求诸中原,亦不可多觏。百年以来,甘凉学者,武威张氏二酉堂之外,殆未或能先也。校中诸师爱君高才,颇思挽留,更相劘厉,而君以违侍庭闱既久,颇思归省。弟亦以甘肃僻处边陬,学风陵替,君既学成,亟宜为乡邦服务。

可是,性情耿介的冯国瑞并未干谒薛省长,梁启超的美意也就随风而逝了。不过,冯国瑞始终没有辜负梁启超的厚望。除了20世纪30年代前期,冯国瑞有过短暂的青海省政府秘书长、代主席的政界经历之外,他一直倾心文艺,勤于学界著书立说。

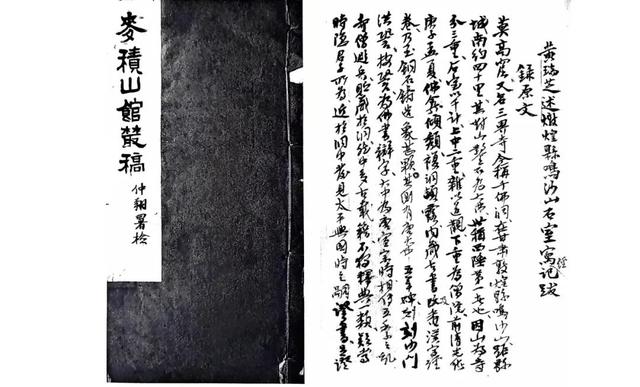

◎ 图3 冯国瑞著《麦积山石窟志》书影

1939年,冯国瑞由陕入川,在三台东北大学历史系任教授。彼时文化氛围良好,如与好友黎锦熙、吴其昌赴渝参加全国史学会议,与蜀中名宿翰林香宋老人赵熙(字尧生)、老同学卢翼野、缪凤林诗词唱酬。这些都为他后来的学术视野提升了格局。他在诗词、曲律、书法、绘画、金石、方志、石窟多方面均有建树,尤精于金石龟甲、考据、词曲和石窟研究,是民国时期典型的通才式人物。他著有《张介侯先生年谱》《绛华楼诗集》(北平铅字自印本首发于1936年,诗集由柳诒徵题签,吴宓题词,谢国桢、谢鸣凤、冯国瑛作序)《守雅堂稿辑存》《天水出土秦器汇考》《麦积山石窟志》(图3)《秦州记》《炳灵寺石窟勘察记》《武威天梯山石窟图录》《兰州读书记》《关西方言考》等。

二、冯国瑞发现、勘察“中国巴登农”

麦积山处于西秦岭正干森林区,为丹霞地貌,山体如农家积麦之状,故名之。乡谚曰:砍尽南山柴,才有麦积崖。五代时期,王仁裕《玉堂闲话》中说:“自平地积薪至于岩颠,从上镌凿其龛室佛像,功毕,旋旋拆薪而下,然后梯空架险而上。”

就历史上与麦积山石窟结缘的文化名人来说,南北朝时有高僧玄高、昙弘、玄绍等,再就是文人墨客,诸如北周的庾信、唐代的杜甫、五代的王仁裕等等。乾隆三十二年(1767)冬,毕沅授甘肃巩秦阶道,他是有名的大学者和金石学家,在游麦积山时,曾见到过庾信(字子山,小字兰成)所撰的《秦州天水郡麦积崖佛龛铭并序》,诗中称其“兰成铭尚存,文字兼媚妩”。

光绪二十八年(1902),吴郡叶昌炽(字鞠裳)典试度陇,虽未往游麦积山访碑,但给桑梓同好刘承干的信中,对“秦之麦积岩摩崖林立”颇有描述。再加上本地文化名人明代胡缵宗和清代张冲翮、任其昌等前贤的诗文记述,乡邦野老的口口相传,冯国瑞虽未入山,而“自幼年即耳熟山中事”,州志上所载毕沅(字秋帆)的《麦积山》诗又令他魂牵神往。当然,他最突出的情怀在于生长梓乡,对这百里名刹,悚然于莫高窟、云冈石窟、龙门石窟诸窟之前车。

冯国瑞的眼光独具特识,在其所著《麦积山石窟志》中,他将麦积山石窟与“希腊巴登农之石质建筑物”(“巴登农”即古希腊遗址帕特农神庙,又译“巴特农神庙”)相媲美,并言“环视宇内,麦积石窟,确为中国今日巴登农”。冯国瑞对麦积山建筑评价如此之高,且如此重视,在于他独具慧眼,加之他又是书法家、金石学家,种种学术功夫,造就了他在考察研究中始终把麦积山文化当作一部开窟以来历代建筑实物史来看待,故整座山是一项浩大的系统工程,且持续一千多年,是人类文明史上独树一帜的杰作,而不仅仅是石窟问题。这一点,至今人们的认识还远远没有跟上冯国瑞的眼光。

由于历史、风雨、地震、兵燹等因素,至冯国瑞考察时,许多洞窟已无法“梯空架险而上”了。莫高窟之外,“而估客市利,若龙门伊阙及大同之云冈,太原之天龙山,巩县之大力山,支解佛躯,盗毁特甚”。即便如茫茫林海深处的麦积山石窟,亦发生过意大利传教士窃取壁画的事情,颇让他痛心疾首。他把诸石窟的发现,继而盗毁,置于“晚近金石学兴”的文化视野和背景下,其目的在于唤醒当局的重视和维护。为此,冯国瑞忧心如焚,奔走呼号。于是,他证以载籍,进行实地考察。

1941年,应西北师范学院院长李蒸和中文系主任黎锦熙之邀,冯国瑞赴甘任教,道经天水小住。他和几位文友先期整理家乡文献,搜集有关麦积山的材料,趁农历“四月八”庙会之机,与王鼎三、赵尧丞、胡楚白、张自振、冯国珍等,以“对证古本”的方式前往实地调查。这一次,各人分工明确,通过抄录碑文、勘察地形地貌、深入可通龛窟,对石窟的建筑、造像、壁画、摩崖石刻等进行较为系统详尽的研究勘察,并对洞窟编了号,“这是学界首次为麦积山石窟编号”。

其中,他们发现的壁画是从前无人提及的。

冯国瑞考察麦积山石窟,一是用丰富的典籍证以实见;二是在史学特识的前提下,拥有建筑、雕塑、书法、绘画、音乐、佛学等方面的通识能力;三是视野开阔,在与云冈、龙门、彬州、敦煌等石窟的比较中,提炼出麦积山石窟的与众不同。

周秦至汉魏,佛教未入麦积山时,他亦有人文方面的精论。尤其是他在和敦煌石窟的比较中,提出了麦积山建窟更早的结论。且认为麦积山的优点在建筑,敦煌的优点在壁画。他通过两地石窟造像、建筑、壁画、背光四大方面二十多个要素的分析,提出如下看法:

过去研究敦煌艺术的人,总是生硬地要说与希腊印度犍陀罗艺术有血肉关系,或者说是融合的,或者说是某些地方还存在西方作风,却忽视了它是我们祖国劳动人民不断创造优良传统的代表作品。敦煌的始建窟在晋代(公元366年),而麦积的建窟时期比较早些。依据历史的证明,是无法反驳的。也就说明了这一艺术传统,可能是由晋、魏(可能指北魏、西魏,笔者注)、北周、唐的政治中心区域附近的邠州、天水发展到敦煌,而不可能由敦煌倒回头来到关内。根据敦煌武周写经时题尾注明由长安写好送去材料,以及中唐帝王及侍臣的壁画。

很明显地与阎立本《历代帝王图》是一脉相传的。固然,东西交通的枢纽关系也吸取了不少的外来艺术作风,毕竟掩不了自己的传统。因此,麦积石窟所存在的历史意义相当重大,无疑起了“东修云冈、龙门,西建莫高”一定的示范作用和模仿影响。

此长文虽为成志后所写,但与他多次考察后的观点一脉相承。

冯国瑞在考察中,既揭开了麦积山石窟的神秘面纱,也留下了许多遗憾:一些洞窟已无法进入,一些建筑业已坍塌,一些摩崖无法毡拓。作为金石学家和功深情厚的书法家,在《麦积山石窟志》中,他这样记述:

“麦积山”:三字在东阁大佛像之前面,与崖石同色,久视乃辨,苍古俊逸,为北魏书风。自远视之,一字大可八九尺,势不能施毡拓。当出西魏或北周人手笔。海内摩崖大字,恐无出其右者。

“太平”:二字在七佛阁上层,散花楼废基之上,旧石楼基顶间。左右似尚有字,与“太平”连文,今剥落,只余此二字。其中嵌有粉质,远视较“麦积山”三字为显,可望而知为六朝人书也。

可惜,此两处摩崖,如今更难辨识了。

三、冯国瑞“阅月成志”耀史册

1941年,冯国瑞考察完麦积山石窟,回城之后,冯国瑞摒却应酬,于酷热暑期“阅月成《石窟志》,都二万四千余言,山中故实略得五六”。是年秋,冯国瑞以楷书题写“麦积山石窟”(图4)五字,署曰“卅年秋国瑞敬题”(按:此为双钩填墨件。得之于冯国瑞胞侄冯晨处,原件书于民国三十年(1941)秋《麦积山石窟志》付梓之际。“麦积山石窟”之名,实始于冯国瑞。)。随即,志书由陇南丛书编印社石印成册。从此,冯国瑞“掀开了麦积山石窟勘察、保护、研究等工作的时代性序幕”。

◎ 图4 冯国瑞题“麦积山石窟”

《麦积山石窟志·序》由山西徐沟刘文炳(1876—1954,字耀藜,举人,曾留学日本,时寓居天水)教授所作。刘文炳在序中有中肯的评说:

必待文物劫余之后,而始有“敦煌学”之成学;必待象画劫余之后,而始有云冈、龙山之审存,故在外人未有所著之先,国人皆未之及。唯秦州麦积山石窟之有志,则自天水冯公仲翔始。此志也,将秦汉以来兹山所关之文献,证以群籍,录于现实……其关于佛教艺术与中国艺术之相融,当以此山名物为继开之纽。

《麦积山石窟志》一出版,即不胫而走,流传海内,在学术界引起普遍关注,《大公报》《益世报》《燕京学报》等先后专题报道,《说文月刊》第三卷第十期全文刊登,当时一些书目以及外文的译本也有麦积山和《麦积山石窟志》的介绍。麦积山石窟之名始显扬于世。

《麦积山石窟志》一经面世,即获赞誉,绝非偶然。冯国瑞在清华研究院随梁启超获得佛教艺术方面的精义良多,尤其是又在陈寅恪处,对古印度、中亚、西域等佛教递变与石窟寺、造像等情况了如指掌,故对麦积山石窟能用宏阔的眼光进行考察。再者,在治史上,他得到了王国维“二重证法”的真传。1926年10月,还参与了李济、袁复礼主持的山西夏县西阴村田野考古发掘。

◎ 图5 “艺并文传”联 于右任

麦积山石窟的社会影响,因冯国瑞《麦积山石窟志》的出版而不断扩大。名流学者和艺术家“行经千折水,来看六朝山”(罗家伦),如王子云、张大千、高一涵、张中宁、罗家伦、张仰文等先后往游,或绘画,或制图,或摄影,或题诗,被誉为东方雕塑艺术之明珠、瑰宝。如张大千,与冯国瑞于1936年春相识于北平西山红叶山庄,且结为金兰之好。1943年秋,张大千自敦煌专程到天水小住,虽未见到人在重庆的冯国瑞,但在冯宅拜谒冯母后于客厅作画《西山感旧图》,并题《浣溪沙》词一首,表达故人之思。在麦积山,他作画多幅留念。于右任获睹《麦积山石窟志》后,喜撰“艺并莫高窟,文传庾子山”一联(图5),写好后寄予兰州任教的冯国瑞,冯国瑞即请“麦积山馆”认真保存,准备摹刻于崖间。而“麦积山馆”的题额,冯国瑞则早已请吴稚晖写就。

◎ 图6 冯国瑞著《麦积山馆丛稿》书影

◎ 图7 冯国瑞著《麦积崖龛窟新记》书影

冯国瑞除《麦积山石窟志》外,在20世纪50年代初期,尚有《麦积山馆丛稿》(图6)《麦积崖龛窟新记》(图7)《麦积山石窟大事年表》《麦积山石窟题记》《麦积山石刻文录》《天水麦积山石窟介绍》《调查麦积山石窟报告书》等多种著述。遗憾的是,《麦积山石窟题记》和《麦积山石刻文录》书稿今已佚失。另外,尚有五十余种著述在郭沫若处。1962年11月16日,冯国瑞去世前在病榻上给儿媳周贞吉女史所写家信上言道:

另有一事,郭沫若院长派人来兰,专来商谈。已将稿本等五十余种带京,有由专研所出版之望。考古研究所夏所长(指夏鼐,笔者注)已来函。此为我一件最快活之事。此五十几种中,为一生心血所瘁,不料竟有今日!

时过境迁,风雨无情,由于种种原因,这五十余种著述早已下落不明,可真应了冯国瑞的“不料竟有今日”!

附带介绍一下,冯国瑞在《麦积山石窟志》中曾提到“甘肃河州(临夏)的唐述、时亮二窟,今已不知其所在”。机缘凑巧,1951年秋天,冯国瑞在参加临夏土改之时,根据《水经注》和《法苑珠林》等典籍的零星记载,又结合当地传说,此窟竟被他敏锐而执着地发现,并进行了初步勘察,这就是现在的“炳灵寺石窟”。考察归兰后,于1952年元月,他很快写成了《炳灵寺石窟勘察记》一书。这部专著约3万余字,资料丰富,论述翔实,是第一部有关炳灵寺石窟的专著。因冯国瑞谦称其为“初学调查报告”,故体例上仅以勘察记的形式述之。即便这样,有关专家认为,至今对炳灵寺石窟的研究,人们仍循着冯国瑞的范围和方法进行,且未超出冯国瑞初步勘察时的研究范围。

1952年3月,他又参加了河西土改,意外发现了“误以为湮没了的北凉天梯山石窟”;通过勘察,写出了《武威天梯山石窟图录》一书。这一次勘察他发现了一些西夏文原件,并编了号,准备做移译工作,未果。笔者以为,冯国瑞有将敦煌和麦积山石窟走廊结合起来研究的宏愿,但由于种种原因,未能成行,只能成为遗憾。

四、“大护法”实至名归传千古

20世纪40年代,时局动荡,麦积山周遭忽然来了一支队伍,似兵非兵,似夫非夫,一进山就大伐林木,直逼麦积山石窟。瑞应寺的宋主持一时无着,硬着头皮去找头儿,假称地方当局有封山禁令,需请示允许方可开山。如是再三周旋,总算答应暂歇一周。其时,在兰州当教授的冯国瑞正好归里小住,宋主持跋涉百里,连夜赶到天水城的冯宅。冯国瑞正在用饭,宋主持说明来意,冯国瑞即刻带宋主持去衙署,请来封山禁令。一时,这宝刹福地、林泉胜景复归于安宁。此后,山中众僧改口称冯国瑞为“大护法”。当然,这是冯国瑞《麦积山石窟志》付梓面世后与山中僧众结下的情缘。

据今年身体尚健,年届93岁高龄,学者、书画家,冯国瑞的胞侄冯晨口述,当时他刚上中学,寒假期间有一次跟上大人专程赴山中给伯父送过几封信。信是冯国瑞从兰州寄到天水家中的,为大年初一、正月初五、初十日、十八日四封。即便是在过年时节,冯国瑞依然操劳着山中事。兹举两封以见先生心志:

本善方丈:

来函奉悉,至为欣慰,修复栈道多年心愿矣!今始得修筑,乃千古功德,万民庆幸。调拔款项事,已专函地方衙署,答应从速解决。正好多年师友晤及者均欣跃无比。

此候

近佳,并向众僧拜年!

翔 大年初一

本善方丈:

寺内维修,应抓紧进行,可着寺内众僧相助,减少普工开支。文师傅工精心细,办事得力。营建山馆你料理,让他腾出手来,全力抓好东崖千佛廊至七佛阁楼道工程。

四月我可启程先上山来看看,然后返兰。

翔(1942年)正月初十日

1943年,著名画家、西北艺术文物考察团团长王子云一行往游,绘麦积山全图,传拓东窟石刻,并有报告呈国民党教育部。随之甘肃省政府令天水中学校长范沁(画家)勘察石窟并绘图,制定保护办法。

1944年,冯国瑞陪刘文炳等人游麦积山,将石窟部位编字共112号,每号详注说明,并合作绘成平面草图(已佚),写成《调查麦积山石窟报告书》,文中对麦积山文物保管提出设计纲要,呈国民党甘肃省政府。

1946年至1947年,为修复已坍塌的东崖栈道,冯国瑞分别陪天水行署专员胡受谦、天水县长方定中游麦积山,终于争取到了资金,东崖栈阁围栏工程得以完成,并筑麦积山馆五楹,请吴稚晖题写馆名。其间,他还将代胡受谦撰书的《协修宝天铁路殒职民工纪念堂创建记》碑文的润笔捐献麦积山。同时,在西崖获得重大发现,这就是非常宏伟、价值极高的万佛洞。冯国瑞兴奋之余,仿庾信体撰书《万佛洞铭》,并刊石山中。此间,又把补修西崖栈道列入计划。其时,美国驻国民党部队顾问团九人来天水,当局修筑了由马跑泉到麦积山的公路,共20多公里。

总之,冯国瑞对麦积山石窟的维修、保护身体力行,不遗余力。他利用西北师范学院、兰州大学教授、中文系主任,甘肃省政府顾问,国民政府军委会西北行营参议的身份,先后多次赴陪都重庆,向国民党元老吴稚晖、于右任、邵力子、陈立夫等上书呼吁,向教育部和在渝的朋友同学、各界知名人士求助支援,同时,又多次向时任甘肃省主席谷正伦、西北行辕主任朱绍良,以及老友、天水人邓宝珊将军等当面陈述,为石窟的保护和建设争得了多方援助。1948年,他又积极联系地方人士,敦促成立了“天水麦积山石窟修建保管委员会”,初具制度管理的方式和规模。

五、余论

中华人民共和国成立初期,正处在百废待兴之时,党和政府对麦积山石窟高度重视。冯国瑞热情高涨,积极投入对石窟科学系统的保护之中。1952年,冯国瑞任甘肃省文物管理委员会主任;同年10月,参加常任侠率领的麦积山石窟勘察小组,参与了勘察、考证、摄影、测绘和重点临摹等工作,终于实现了他期望已久的政府组织、多人参加、集体研究的宏愿。

1953年7月,他又参加了由当时文化部组织的勘察团,与吴作人、王朝文、常任侠、罗工柳、邓白、孙宗慰、萧淑芳等14位专家风餐露宿,历时32天,完成临摹、特写和外景150幅,摄影1000余幅,石膏翻模19件,测量洞窟92个,为洞窟编号192个。这是对麦积山石窟第一次最系统、最科学、最详尽的勘察,也实现了冯国瑞团队协作研究的愿景。“谁知庾杜后,逸韵屡相酬”(冯国瑞句),这次勘察激发了冯国瑞的诗兴,他和能作诗的吴作人、常任侠、邓白等多有诗词唱和。

◎ 图8 “瑞应寺”匾额 冯国瑞

1953年勘察工作结束后,国家随即成立了“麦积山石窟文物管理所”,冯国瑞的又一个愿望实现了。冯国瑞既是金石学家,又是书法家。1955年春,冯国瑞为麦积山瑞应寺山门敬题匾额“瑞应寺”三字(图8),其书法持重端庄,气象宏大。欣喜之余,冯国瑞于1960年将天水家蔵各类文物五大箱悉数捐赠给麦积山文管所,事毕叹曰:“又了一心愿矣!”

冯国瑞的捐赠品有书法、绘画、拓片、瓷器、古砚等多类,尤以书画和拓片最为珍贵。其中,《西夏古佛图》有张大千考证题记,谓“其甚珍贵而不易得,视唐画尤为难也”。麦积山石窟北魏《法生造像》拓片,冯国瑞、马衡有考证跋语,郭沫若、吴作人、叶恭绰等人亦为之题跋,为海内孤品。另外,还有黄公望的“水流云在图”、董其昌的书画等。143件石刻拓片,后经故宫专家鉴定考证,绝大多数为精品甚至孤品。1961年冬天,病榻上的冯国瑞听到麦积山石窟被正式列为国家一级文物保护单位时,跃然而起曰:“夙愿已偿,吾将瞑目无憾矣!”

80年前,冯国瑞栉风沐雨,守护的不仅仅是以麦积山为代表的诸石窟,更是中华文化的根和魂。对冯国瑞的学术回顾,有助于我们理解其发现、传承、保护麦积山石窟的前因后果。故由此来看,冯国瑞作为麦积山石窟的“大护法”,实至名归,冥冥之中,的确是不二人选,也是文化灵光的闪现。

【参考文献】

1.张锦秀.麦积山石窟研究有贡献的三个人[J].敦煌研究,2003(6):11.

2.李昉,等.太平广记:卷三九七[M].北京:中华书局,1961:3181.

3.冯国瑞.麦积山石窟志[M].天水:陇南丛书编印社,1989:1,6,27,32.

4.高原,卢娜,李沁,等.麦积山石窟冯国瑞洞窟编号考对[J].敦煌研究,2018(2):69—77.

5.张玉璧.天水美术文集[M].兰州:甘肃文化出版社,2015:234.

6.麦积山石窟艺术研究所.麦积山石窟旧影[M].南京:江苏凤凰美术出版社,2019:36.