“晋高句骊归义侯”金印述略

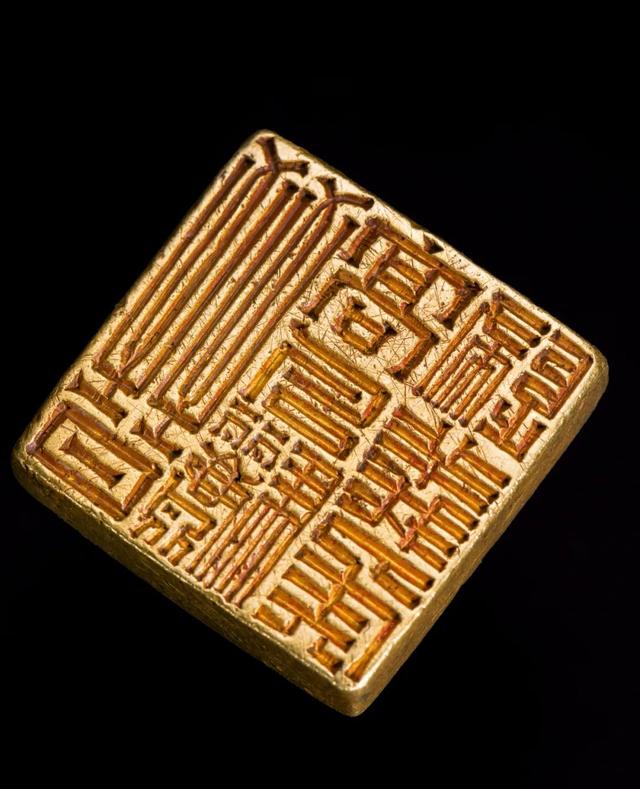

中国嘉德香港2025年春季拍卖会新见一方“晋高句骊归义侯”金印,此印马钮,通高2.8厘米,印台高0.6厘米,印面2.4×2.3厘米。

印文“晋高句骊归义侯”为刊鑿而成,笔划匀落整饬,线条方起方收,清朗工致,是西晋时代的典型印风。

“高句骊”为汉唐期间中国东北地区的古老民族,并建立了与其族称相同的边疆少数民族政权。“归义”为效顺归附正义之意,《汉书•百官公卿表上》:“典客,秦官,掌诸归义蛮夷。”是以秦汉时期,中原王朝便已设立职官管理内附的少数民族。

西晋时期全图节选(简明中国历史地图集)

两汉魏晋以来中央政权对内附的少数民族首领施行册封授印,《汉书•西域传下》:“自译长、城长、君、监、吏、大禄、百长、千长、都尉、且渠、当户、将、相至侯、王,皆佩汉印绶”。《后汉书•南蛮西南夷列传》:“和帝永元十二年,旄牛徼外白狼、楼薄蛮夷王唐缯等,遂率种人十七万口,归义内属。诏赐金印紫绶,小豪钱帛各有差。”青海大通县出土的“汉匈奴归义亲汉长”,新疆阿克苏地区出土的“汉归义羌长”,现藏于上海博物馆的“魏率善羌邑长”,甘肃西和县出土的“晋归义氐王”“晋归义羌侯”,内蒙古凉城县出土的“晋鲜卑归义侯”“晋乌丸归义侯”“晋鲜卑率善中郎将”等印均可为其证。

《后汉书·百官志》记载:“四夷国王、率众王、归义侯、邑君、邑长皆有丞,比郡、县。”是以归附“四夷”所置职官皆比郡县,现所见“晋归义氐王”“晋归义羌侯”“晋鲜卑归义侯”“晋乌丸归义侯”“晋高句骊归义侯”皆为金印,可见汉晋所授少数民族官印亦比郡国、郡县之制,王侯皆得授金印。

带有“晋高句骊”字样的官印除此方“晋高句骊归义侯”金印外,存世印章或印记还有以下数方。瞿中溶《集古官印考证》收有3方“晋高句骊”印章:

A.晋高句骊率善邑长(驼钮,顾谱)

B.晋高句骊率善仟长(驼钮,范氏)

C.晋高句骊率善佰长(吴氏)

罗福颐《秦汉南北朝官印征存》收录有5方“晋高句骊”印章:

D.晋高句骊率善邑长(马钮,故)

E.晋高句骊率善邑长(驼钮,薮)

F.晋高句骊率善仟长(驼钮,范)

G.晋高句骊率善仟长(驼钮,津艺)

H.晋高句骊率善佰长(马钮,历)

对比《集古官印考证》(以下简称《集古》)和《秦汉南北朝官印征存》(以下简称《征存》)收录的这数方印章的出处和印面及文字细节,可知《集古》A之“晋高句骊率善邑长”即《征存》之D;《集古》B之“晋高句骊率善仟长”即《征存》之F;《集古》C之“晋高句骊率善佰长”即《征存》之H。可以说《征存》所录的5方已经涵盖了《集古》的3方。需要指出的是《集古》A之“晋高句骊率善邑长”录为“驼钮”,而《征存》则录为“马钮”,实际上《征存》E、F、G三方所录“驼钮”都应从孙慰祖说改为“马钮”。

Lot 1532

“晋高句骊归义侯”马钮金印

2.8×2.3×2.4 cm. Weight 88 g

印文:晋高句骊归义侯。

HKD: 1,200,000-2,200,000

此外,金毓黻在《东北古印勾沉》中还披露过一方民国初年出土于吉林集安的“晋高句骊率善佰长”印。此印与《集古》《征存》所录印文均不同,加上本文所论“晋高句骊归义侯”金印,目前所见“晋高句骊”印已有7方。

三本著录中的6方“晋高句骊”印学者或系于西晋,或归于东晋,从印章文字、形制以及史实来看,当以断于西晋为是。以上7方“晋高句骊”印上承曹魏印风,印文工整清朗,笔划转接自然流畅,而东晋同类印章则笔画变细、转接生硬,较为草率。从印章形制来看,与西晋少数民族官印标准品更是基本相同。

此方“晋高句骊归义侯”金印以及现藏故宫的“晋高句骊率善邑长”铜印钮身头部比例较大,马嘴较为圆润,鼻孔显目,额部平齐,颈部鬃毛宽而隆起,背无峰,马身以数道短横描绘体毛,造型简洁有力。1956年内蒙古自治区乌兰察布市凉城县小坝子滩窖藏出土两方“晋鲜卑归义侯”“晋乌丸归义侯”金印以及一方“晋鲜卑率善中郎将”银印,根据同出器物,这三方印章可确定为西晋晚期之物。这三方印章均为马钮,形制和细节与前两方“晋高句骊”印可谓如出一辙。尤其是三方高等级别的金印对比,“晋高句骊归义侯”除印面长宽略大0.1至0.2厘米,整体形制几乎一致。

(晋高句骊率善邑长)

晋鲜卑归义侯(印面2.2厘米见方)

晋乌丸归义侯(印面2.2×2.3厘米)

晋鲜卑率善中郎将(印面2.1×2.15厘米)

(晋高句骊归义侯)

过去多认为马钮开始于前赵,但前赵的马钮较为写实,如下图“亲赵侯印”,与西晋粗犷简洁的马钮区别甚大。西晋这种钮制的造型实际上与曹魏一脉相传,如下图“魏乌丸率善佰长”印,其间钮身造型的继承关系一目了然,这也意味着本文所论及的“晋高句骊归义侯”“晋鲜卑归义侯”“晋鲜卑乌丸侯”“晋鲜卑率善中郎将”几方印章不会去曹魏太远。

亲赵侯印

魏乌丸率善佰长

南北朝时期,北方政权林立,攻伐并灭,东晋与高句骊地理悬隔,高句骊亦备受慕容鲜卑以及所建立的前燕、后燕打击,东晋朝廷无法对高句骊实行有效管辖,高句骊也不可能再内附东晋并接受册封。史籍中虽未见有西晋明确册封高句骊事,但《三国志•毋丘俭传》中记载“正始中,俭以高句骊数侵叛,督诸军步骑万人出玄菟,从诸道讨之。……六年,复征之,宫遂奔买沟。俭遣玄菟太守王颀追之,过沃沮千有余里,至肃慎氏南界,刻石纪功,刊丸都之山,铭不耐之城。”清末吉林集安出土的《毋丘俭纪功碑》残石所记时间与《毋丘俭传》同,亦记为“六年五月旋”。

丸都为高句骊的都城,即今天吉林集安,“刊丸都之山”可能就是指《毋丘俭纪功碑》而言。正始六年(245)之役曹魏政权对高句骊造成重创,至此直到西晋末年高句骊再无重大的反叛行动。《东北古印勾沉》所录民国初年发现于集安的“晋高句骊率善佰长”印正是此次战役后续影响的实物证明。西晋颁赐高句骊的印章上至“归义侯”下至“邑长”“仟长”“佰长”,深入到高句骊政权的基层单位,可见西晋已彻底将高句骊纳入中原王朝的有效管辖之下。

文/段凯 中国美术学院 汉字文化研究所副研究员