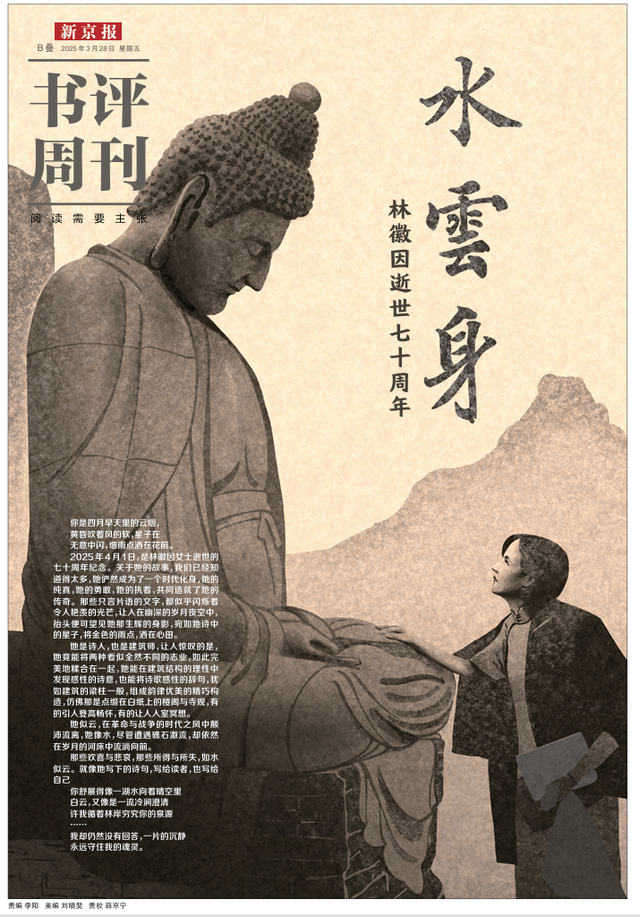

你是四月早天里的云烟,黄昏吹着风的软,星子在无意中闪,细雨点洒在花前。

2025年4月1日,是林徽因女士逝世的七十周年纪念。关于她的故事,我们已经知道得太多,她俨然成为了一个时代化身,她的纯真,她的勇敢,她的执着,共同造就了她的传奇。那些只言片语的文字,都似乎闪烁着令人艳羡的光芒,让人在幽深的岁月夜空中,抬头便可望见她那生辉的身影,宛如她诗中的星子,将金色的雨点,洒在心田。

她是诗人,也是建筑师,让人惊叹的是,她竟能将两种看似全然不同的志业,如此完美地糅合在一起,她能在建筑结构的理性中发现感性的诗意,也能将诗歌感性的辞句,犹如建筑的梁柱一般,组成韵律优美的精巧构造,仿佛那是点缀在白纸上的楼阁与寺观,有的引人登高畅怀,有的让人入室冥想。

她似云,在革命与战争的时代之风中颠沛流离,她像水,尽管遭遇礁石激流,却依然在岁月的河床中流淌向前。

那些欢喜与悲哀,那些所得与所失,如水似云。就像她写下的诗句,写给读者,也写给自己:

你舒展得像一湖水向着晴空里

白云,又像是一流冷涧澄清

许我循着林岸穷究你的泉源

……

我却仍然没有回答,一片的沉静

永远守住我的魂灵。

撰文|萧易 抗日战争期间,中国营造学社被迫南迁,辗转经过长沙、昆明,最终落脚在四川宜宾的李庄。在这样艰苦的条件下,梁思成、林徽因、刘敦桢等学社成员对西南地区的古建筑展开了漫长的调查,为中国古代建筑史的研究补上了一块重要的拼图。

撰文|萧易 抗日战争期间,中国营造学社被迫南迁,辗转经过长沙、昆明,最终落脚在四川宜宾的李庄。在这样艰苦的条件下,梁思成、林徽因、刘敦桢等学社成员对西南地区的古建筑展开了漫长的调查,为中国古代建筑史的研究补上了一块重要的拼图。

初到昆明

1938年5月,初春的昆明春和景明,梁思成、林徽因领着梁再冰、梁从诫两姐弟,与金岳霖、周培源、吴有训等人,同游西山名刹太华寺,在雕花栏杆前留下了一张合影。照片中,林徽因的嘴角挂着微笑,来昆明已经4个月了,终于在这西南天地间觅了个容身之地。

1938年5月,梁思成、林徽因与金岳霖、周培源、吴有训等同游太华寺。

“七七事变”以来,梁思成、林徽因便踏上了流亡之路,从北平,到长沙,终于在1月中旬抵达昆明。出发前,梁思成托云南大学王赣愚教授在巡津街觅了个叫“芷园”的住所。春天,刘敦桢也从老家新宁抵达昆明,他们的助手,莫宗江、陈明达、刘致平先后抵达。营造学社的招牌在昆明重新挂了起来,员工也只剩下了五人,还有位不拿薪水的林徽因。

川康古建筑调查所用护照。

刘敦桢之子,东南大学教授刘叙杰回忆,梁思成、刘敦桢曾对学社的方向有过一次交谈,分别在手心写了两个字,打开一看,写的都是“调查”。梁思成、刘敦桢深知,只有不断地调查,才能了解中国的古建筑家底,即便战火纷飞、颠沛流离,他们仍然把田野调查作为学社的方向。而西南大地,则成为他们新的广阔天地。

11月,刘敦桢、莫宗江、陈明达开始了期待已久的云南西北部古建筑调查,梁思成因患颈椎软骨硬化与颈椎灰质化症,未能参加考察。11月24日上午八点,三人背着一百三十五公斤的行李、测绘工具来到护国街汽车站,两天后抵达大理下关。远远望见三座高耸的古塔矗立在苍山洱海间,这便是崇圣寺三塔。叩开山门,崇圣寺已为陆军医院占据,十多间砖石垒砌的房舍,猪儿在杂草中觅食,寺中随处可见荒草萋萋的平台,那是古建筑遗留的台基——木结构的寺院在兵燹中屡建屡毁,唯有古塔留到了现在。

莫宗江等人在昆明地藏庵测绘经幢。

营房前,一座高耸的白塔拔地而起,这便是千寻塔,高69.13米,也是中国最高的唐代佛塔,背面密檐中部层层残损,如同被巨斧劈开一般。千寻塔上下小,中央粗,呈现出优美的抛物线形态,这也是云南唐代佛塔的特征,而中原地区的密檐塔层层收缩呈锥形,比如西安小雁塔。通常认为,千寻塔营造于南诏王劝丰佑时期(823—859年在位),另外两座约建于大理国时期,三塔鼎足而立,呈“品”字形分布。

滇西北古建筑调查历时两个月之久,学社一行考察了大理、丽江、鹤庆、镇南、楚雄、安宁等地,1939年1月才返回昆明。

民国年间的大理三塔。

客居昆明期间,梁思成、林徽因不停迁居。1938年11月底,房东收去了芷园的房子,梁、林迁往西山上的乡间洋房,尔后又租住到巡津街九号。1939年秋,日寇飞机频频轰炸昆明,中央研究院史语所决定迁到昆明乡下,营造学社也搬到了麦地村一个叫“兴国庵”的小庙中。兴国庵大殿是临时工作室,木架支撑起一块木板成为绘图台,上面立着各尊菩萨,工作台与菩萨们共处一殿。

漫长调查

漫长调查 1939年8月27日清晨,昆明市南屏街,林徽因拎着一提点心,匆匆赶到滇缅路局门口。今天,刘敦桢将离开昆明,远赴重庆,进行一次历时数月的古建筑调查。9月4日,刘敦桢抵达重庆,两天后,两个年轻人莫宗江、陈明达也来了,9日,梁思成乘坐飞机到了重庆,营造学社此次考察的阵容才算凑齐了。

梁思成、刘敦桢均未回忆过考察缘起。内迁昆明后,学社的考察重心已从华北转移到了西南,放眼望去,整个中国尚未受战火荼毒的省份很少,其中就包括四川。尤为重要的是,他们不止一次从法国人色伽兰、德国人柏石曼的照片中,得见四川古建筑、古遗址的吉光片羽,迫切想一探究竟。对于四川省而言,这不啻第一次家底大普查,此前除了偶尔有外国传教士、建筑学家进行猎奇式的调查,国人对四川知之甚少。

《漫长的调查 : 重走营造学社川康古建筑调查之路》,萧易 著,广西师范大学出版社2024年8月版。

营造学社的初步计划,是以川北金牛道沿线、川东嘉陵江沿线为主。到了四川以后,他们发现抗战时期交通不便,短时间不易再来,遂不止一次调整考察计划,先是添上川南十五县,再增加大足、合川两县,行程由此多了四分之一。这也说明一个问题,营造学社最初计划的是“四川古建筑调查”,因计划变动才改为“川康古建筑调查”。

来到重庆后,学社诸人一度非常失望,明末清初张献忠屠蜀,四川古建筑大多毁于兵燹,明代建筑都很少见,更别说宋元了。但四川有着丰富的汉阙、崖墓、石窟资源,学社调整方向,将这三个方面作为考察重点。在9月18日的日记中,刘敦桢写道:“川中古建筑,以汉墓阙为主要地位,盖数量为全国现存汉阙四分之三也。此外,汉崖墓遍布岷江及嘉陵江流域,其数难以算计。而隋、唐摩崖石刻亦复不少。故汉阙、崖墓、石刻三者,为此行之主要对象。”

渠县历来以汉阙闻名。

10月20日上午八时,学社雇滑竿前往雅安县姚桥村,他们的目标,是一座古老的汉阙——高颐阙。“阙”,《说文解字》释为“门观”,这是中国古代城楼、宫殿、寺庙、陵墓前的礼仪性建筑,因用途不同,自然也可分为城阙、宫阙、神道阙、陵墓阙等。

水田里的水稻业已收割,两座古老的汉阙矗立在田边,掩映在枝繁叶茂的树丛中。阙身开裂,杂草从石缝中生根发芽,调皮的孩童将鹅卵石塞入裂缝之中,高颐阙如同一位风烛残年的老人等待着他们的到来。

高颐阙左右阙俱存,尤以右阙保存完好,台基、阙身、楼部、顶盖四部分清晰可见,阙身由四层厚重的条石垒砌而成,正、背面隐起六柱。右阙楼部正面、背面斗栱三朵,侧面两朵,斗栱一斗二升,栱臂上承散斗,有意思的是,栱臂中央增设一根枋,体现了从“一斗二升”到“一斗三升”的演变历史。斗栱间的壁面镌刻了高祖斩蛇、张良刺秦、季札挂剑等历史传说,以及三足乌、翼马、九尾狐等神兽——仿木结构的汉阙既是汉代建筑的生动再现,也镌刻下了汉代人心目中的神仙世界。

梁思成、刘敦桢在雅安高颐阙上做测绘。

调查工作持续到下午5点,两位身着衬衫、穿着西裤、戴着礼帽的学者站在高颐阙上,刘敦桢扶着阙顶的雄鹰,梁思成拿着黑色的测绘本,他们清癯的背影掩映在起伏的群山中,低沉的乌云徘徊在山巅。

12月4日午后,学社一行抵达广元县。川陕公路顺着嘉陵江蜿蜒,歪歪倒倒的木杆上牵着电线,几个幼童背着比自己还高的柴火坐在路边歇气,偶有卡车驶过,扬起漫天灰尘。公路旁的崖壁上,石窟大小错布,最密处上下十三层,梁思成如是描述他对千佛崖的第一印象:

千佛崖在县治北十里,嘉陵江东岸,大小四百龛,延绵里许,莲宫绀髻,辉耀岩扉,至为壮观。千佛崖西临嘉陵江,古金牛道依崖而过,民国年间川陕公路又从崖下经过。往来不绝的官吏、商贾、诗人、士兵、脚夫路过这里,请来工匠,凿下了一龛龛造像,长达千年的信仰化成大小龛窟,慢慢填满了崖壁。最新的统计数目表明,千佛崖大小龛窟超过了800个。

千佛崖下层一些龛窟在修筑川陕公路时被炸毁,梁思成听说川陕公路还将拓宽6米,如此一来,剩余龛窟也岌岌可危。情急之下,梁思成上书交通部总管理处处长赵祖康,请求制止炸崖拓路的行为。

1940年1月22日,交通部向各地铁路、公路局下达《仰饬所属工程人员对于古代建筑、雕刻等物严加保护,不得率意毁坏,以重古迹》训令,对于古建筑、庙宇、桥梁、城关、雕刻等,谨慎避让,万不得已,不得破坏丝毫。在梁思先生成积极奔走下,广元千佛崖最终得到保护,余下的龛窟得以传承至今,中国各地公路旁的古建筑、桥梁、雕刻也因之得到妥善保护。

1940年2月16日,学社回到麦地村。长达173天的调查,梁思成、刘敦桢一行与日寇的炮火赛跑,逆时代的洪流,走过重庆、成都、雅安、芦山、彭山、夹江、广汉、绵阳、梓潼、广元、渠县、南充、蓬溪、潼南、大足等30余地,拍下了3100多张照片,留下了1939—1940年四川省、西康省的珍贵影像,这也是他们历时最久的调查。

梁思成先生凝视大足北山石刻。

川康古建筑调查期间,林徽因、刘致平留守昆明,处理学社事务。偶尔会收到梁思成寄来的信函,既可一窥四川古建的概况,也能了解途中的趣闻。据梁再冰回忆,梁思成曾经寄了十多张“考察连环画”,绘下了他们沿途乘坐滑竿时脚夫边喊号子边走路的场景:

前面脚夫喊:天上鹞子飞!

后面脚夫和:地下牛屎堆!

画中,梁思成和刘敦桢坐在滑竿上,天空中鸟儿盘旋,前路依稀可见一坨牛屎,正是脚夫们号子里喊的意思,让后来者注意地上的牛屎。生动的场景,诙谐的文字,惹得林徽因与一双女儿哄堂大笑。

内迁李庄

内迁李庄 1939年秋到1940年春,营造学社在麦地村住了半年。1940年春夏之交,他们搬进了龙头村的新房子,这也是建筑师梁思成、林徽因给自己建造的惟一一所房子。这座土坯房在金汁河埂旁的空地上,房屋三间,土地是向一位李姓地主借的,按照协议,倘若以后离开昆明,房子则归地主所有。

建筑师梁思成、林徽因为自己建造的唯一一座房子。

为了营建居所,梁、林几乎拿出了全部积蓄。林徽因在给好友费慰梅的信中写道:“为了建造这所宅院,它的花费大大超出了我们预算的三倍,几乎耗尽了我们的全部所有,最终总算是凑足了费用。但这的确让我和思成一度陷入了相当窘迫绝望的地步……”

造化弄人,1940年秋,日本侵占法属印度支那北部,昆明也不安全了,中央研究院史语所决定内迁四川李庄,一向依赖史语所图书资料的营造学社不得不随之内迁。梁、林离开了仅住了半年的新居,此次的目的地,是四川李庄。

卡车在弯弯曲曲的山路颠簸着,途中经常抛锚,就这样断断续续,经曲靖、宣威、毕节、叙永,好不容易撑到了泸州,再从这里乘舟到李庄。李庄因水运而兴,当时地处南溪县与宜宾县之间,顺长江而下能到泸州、重庆,逆流而上经岷江又能到眉山、乐山。这个地图上也找不到的古镇,给同济大学,中央研究院史语所、社会所,国立中央博物院,中国营造学社等学术机构、高校,在战火中提供了一张安静的书桌。

乐山汉代崖墓,照片右侧为营造学社的在乐山的向导杨枝高先生。

梁思成、林徽因租了李庄西面上坝的张家大院,院子在月亮田山脚下,背靠长江,平面呈井格形,龙门两道,进入二道龙门,迎面是正厅,再往里走便是正房。在这里,梁思成开始撰写《中国建筑史》,自加入营造学社后,他与刘敦桢、林徽因一直到处考察,如今学社困顿,倒是有时间动笔撰写这本专著了。林徽因已卧病在床,却依旧帮梁思成查阅资料,润笔文稿。1944年,梁思成的《中国建筑史》在李庄完成——中国古老的建筑终于拥有了自己的历史。

1946年4月30日,国民政府颁布“还都令”,在李庄客居了六年的营造学社,终于踏上归途。自1938年1月以来,梁思成、林徽因开始了长达八年的西南流亡生涯,云南、四川向困境中的梁思成、林徽因、刘敦桢敞开了胸怀,营造学社则把西南天地间的古建筑、古遗址纳入镜头,进一步完善了他们中国古建筑调查的拼图。

本文系独家原创内容。作者:萧易;编辑:李阳 何安安;校对:薛京宁。未经新京报书面授权不得转载。欢迎转发至朋友圈。

2024书评周刊合订本上市!

点击书封可即刻下单

了解《新京报·书评周刊》2024合订本详情

了解《新京报·书评周刊》2024合订本详情