近期一则消息称:李嘉诚旗下企业正谋划将 43 个海外港口打包出售给美国财团贝莱德。

这一交易方式极为隐秘,全程采用未公开竞标形式,甚至连香港特区政府都未得到提前通知,整个程序显得极为不透明。

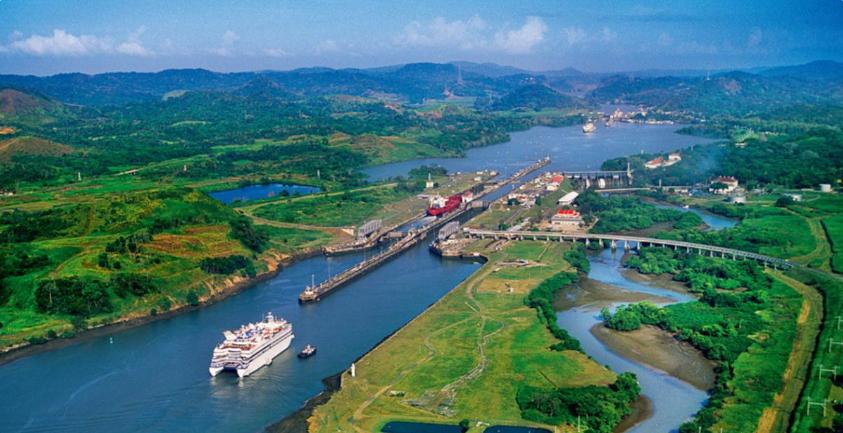

而这些港口所处的地理位置,无一不是 “一带一路” 倡议中的关键节点,其战略意义不言而喻。

消息一经传出,公众舆论瞬间被点燃。

民众纷纷质疑李嘉诚的动机,“卖港”“亲美”等指责声铺天盖地。

社交媒体上,相关话题热度持续飙升,民众对这一可能损害国家战略利益的交易表达出强烈不满。

政府介入:交易按下暂停键面对这一可能影响国家战略安全的交易,香港特区政府迅速做出反应。

港府在短短时间内五次发文,言辞恳切地劝诫李嘉诚顾全大局,要将国家利益置于首位。

与此同时,相关监管机构果断启动审查程序,依据法律法规对这一交易的合法性展开全面调查。

从反垄断法规到国家安全相关法律,审查涵盖了多个维度。

而此次交易中,长和与贝莱德均达到了相应标准,该交易却并未依法申报,明显违反了《反垄断法》的相关规定。

在强大的政府压力与监管审查之下,长和集团最终宣布 “暂缓交易”,并表示原定于 4 月 2 日的签约将不会进行。

但市场观察人士和专家们对此并不乐观,他们指出,“暂缓” 并不等同于 “取消”,这极有可能只是长和集团的 “缓兵之计”。

就在交易暂缓的消息传出不久,美国官方的回应更是让事件的本质浮出水面。

美国国务院发言人在公开场合表态,对美国财团有望控制巴拿马运河两端港口一事表示乐见其成。

这一表态看似简单,实则暴露了此次港口交易背后并非单纯的商业行为,而是一场服务于美国对华遏制战略的政治操弄。

长期以来,美国一直试图在全球范围内对中国进行战略遏制,在经济、军事、外交等多个领域频频出招。

在航运领域,控制关键港口的经营权,就意味着能够对中国的航运命脉施加影响。

一旦美国财团成功掌控这些港口,中国商船在通行时可能面临诸多阻碍。

美国试图通过控制这些关键港口,打乱中国在全球航运链中的布局,进而影响中国的对外贸易和经济发展。

倘若这笔港口交易最终成行,将给中国带来一系列难以估量的潜在风险。

一旦这些港口落入美国手中,中国在全球航运链的布局将遭受重创,控制力也将被极大削弱。

美国可以利用其对港口的控制权,干扰中国的海上贸易航线,对中国的能源运输、商品进出口等关键经济活动形成制约,从而在战略上对中国形成压制。

美国一旦掌控港口,提高中国船只通行费几乎是必然之举。

这将直接导致中国进出口企业的物流成本大幅上升。

对于众多依赖海上运输的企业来说,物流成本是运营成本的重要组成部分。

通行费的增加将压缩企业的利润空间,使得企业在国际市场上的竞争力下降。

一些中小企业甚至可能因无法承受成本压力而面临倒闭风险。

物流成本的上升还将通过供应链传导至消费者端,导致物价上涨,影响民众的日常生活。

同时,企业经营困难可能引发裁员潮,进一步加剧国内的就业压力。

最终,这笔交易的代价将由国内广大企业与消费者共同承担,给中国经济的稳定发展带来巨大冲击。

在这场风波中,李嘉诚及其旗下企业陷入了前所未有的两难境地,来自多方的压力如潮水般向其涌来。

政府明确表示,国家利益高于一切,任何可能损害国家战略安全的商业行为都将受到严格审查与限制。

除了对此次港口交易的审查,官方还要求国企暂停与李系企业的新合作,这一举措无疑给李嘉诚的商业帝国带来了沉重打击。

在当前中国强调国家安全与经济稳定发展的大背景下,李嘉诚若继续推动这笔交易,必将面临更为严厉的政治压力与法律制裁。

贝莱德作为全球知名的投资财团,在收购这些港口项目上投入了大量的前期准备工作,其背后有着复杂的资本运作与战略考量。

如果交易最终未能达成,贝莱德可能会要求李嘉诚承担相应的违约责任,这将对长和集团的财务状况造成严重影响。

自交易消息传出后,长和系股票一路暴跌,11 个交易日内市值蒸发 323 亿港元,连带长实集团、长江基建等关联企业累计损失超 780 亿港元。

投资者对李嘉诚的决策表示不满,用脚投票,使得长和集团在资本市场上的信誉受到极大损害。

若交易继续受阻,长和集团未来在资本市场的融资难度将大幅增加,其商业扩张计划也将受到严重制约。

民众认为他的行为是 “卖国行径”,曾经的商业传奇人设瞬间崩塌。

这种民意的力量不可小觑,它不仅影响着企业的品牌形象,还可能对企业的市场份额造成实质性影响。

在中国这个庞大的消费市场中,民众的支持与否往往决定着企业的兴衰成败。

如今,李嘉诚面临着失去国内市场信任与支持的巨大风险。

这三方面的压力相互交织,使得李嘉诚进退维谷。

面对李嘉诚港口交易事件,中国政府展现出了坚定的立场与强有力的应对举措。

国家市场监督管理总局果断出手,启动反垄断与国家安全审查程序。

这一行动不仅是对国内法律法规的严格执行,更是对国家战略安全的有力捍卫。

通过审查,能够有效阻止可能损害国家利益的交易行为,确保关键基础设施不被外国势力掌控。

要求国企暂停与李系企业的新合作,这一政策信号清晰明确:国家利益高于一切,任何企图挑战国家底线的商业行为都将受到坚决抵制。

政府的这一举措,旨在警示所有企业,在商业活动中必须将国家利益置于首位,不能为了一己私利而破坏国家的战略布局。

中国致力于构建全方位的战略防线,坚决防止关键基础设施落入他国控制。

海外港口作为国家战略资产的重要组成部分,其战略价值不言而喻。

中国通过加强对海外资产的监管、推动相关法律法规的完善,以及提升自身在国际航运领域的话语权等多种手段,不断巩固自身的战略防线。

在国际合作中,中国积极倡导平等、互利、共赢的原则,推动构建人类命运共同体,通过与各国的友好合作,共同维护全球航运秩序的稳定。

角色再评估:商人的祖国与底线“商业无国界,但商人有祖国”,这一观点在李嘉诚港口交易事件中再次引发公众的深刻思考。

如果李嘉诚继续推动这笔交易,执意挑战国家底线,那么他将面临更大范围的抵制与查处。

不仅在国内市场,其在国际市场上的声誉也将受到严重损害。

相反,如果他能够迷途知返,主动叫停交易,积极挽回局面,那么或许还有机会重新赢得公众的信任。

毕竟,中国市场广阔,商业机遇众多,只要他能够以国家利益为重,调整商业战略,仍然能够在商业领域继续发挥重要作用。

在中美战略博弈的大背景下,李嘉诚的港口交易事件早已超越了单纯的经济范畴,成为了一场关乎国家战略安全的激烈较量。

这一事件映照出在复杂国际形势下,资本与国家利益之间的深刻矛盾。

如今,李嘉诚站在了命运的十字路口,何去何从,备受瞩目。

是选择执迷不悟,继续充当外部势力遏制中国的棋子,还是迷途知返,回归到以国家利益为重的正确道路上,他的抉择将不仅决定其个人与商业帝国的未来,也将在一定程度上影响着中美战略博弈的走向。

而中国政府的态度始终明确且坚定:在国家利益面前,任何挑战都将 “兵来将挡,水来土掩”。

中国有足够的决心与能力捍卫国家的主权、安全与发展利益,无论是资本的任性妄为,还是外部势力的恶意打压,都无法阻挡中国前进的步伐。

这场博弈仍在继续,而最终的胜利必将属于坚守国家利益、维护公平正义的一方。