柯劭忞,这位生于山东胶州的学者,注定要在史学的道路上留下深刻的印记。

从小家学渊源,他14岁时写的《纪史通考》已经轰动一时。

同治六年,他考中举人,主考官李鸿藻就预言他必将成为历史学界的巨擘。

真正的转折点是他进入翰林院后。

在整理《四库全书》元代文献过程中,柯劭忞发现了《元史》的诸多缺陷。

比如成吉思汗的生平只记录了他最后的十年,元朝的重要文献如《元朝秘史》竟然没有被采纳。

这些发现刺激了柯劭忞,心中的重修《元史》的愿望愈发强烈。

柯劭忞在动荡中的修史故事被任命为京师大学堂总监督的他,认识到了传统史学教育的局限性,开始大量收集域外史料。

他甚至不惜重金聘请日本和法国学者,获取重要文献。

好不容易进入创作阶段,却迎来了辛亥革命。

61岁的柯劭忞带着手稿和家人避居青岛的德租界,在动荡中继续修订《新元史》。

他的坚持和毅力让人动容,每天起早贪黑,目疾加重也不肯停笔。

同时,他独创的“四重证据法”,对元代历史进行了系统而详实的考证,这在当时堪称开创性做法。

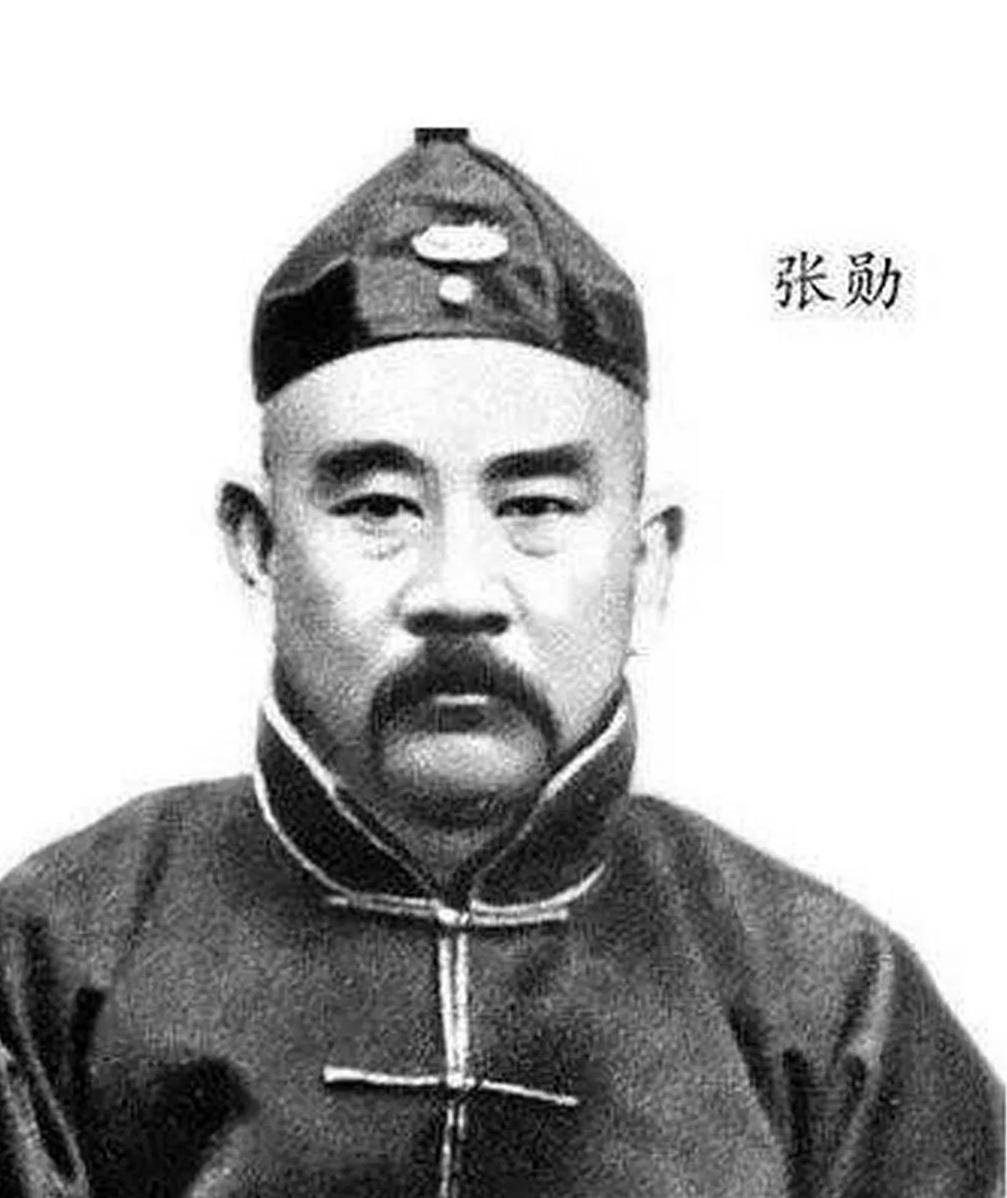

更甚的是,1916年张勋复辟时期,他珍藏的《经世大典》残卷竟在战火中被毁。

他没有放弃,即便面对种种困境,他仍然坚持完成了这项工程。

这种精神,令人敬佩。

《新元史》的突破与局限:解读学术密码

1920年,《新元史》终于完成了。

这部书较《元史》有了多项突破。

它补充了《元史》未有的内容,如新增了许多起义军的传记,填补了历史的空白。

柯劭忞对元代官制进行了修正,使之更加清晰合理。

他还重编了元代的时间轴,解开了许多历史谜题。

但是,正如陈垣指出的,这部书也存在局限。

它依赖钱大昕的考证而未注明出处,没有充分利用回鹘式蒙古文文献,部分波斯史料的转译也存在误差。

这些不足,让后来的学者有所批评。

1935年,傅斯年在评论这部作品时指出,虽然柯劭忞尽了最大努力,但学术方法与现代标准相比仍然有所不足。

百年争议和启示:从《新元史》看学术发展1921年,徐世昌将《新元史》列入了“二十五史”,这一决定引发了巨大争议。

王国维对这一决定表示支持,称之为后来的准则。

胡适却认为这只是“新瓶装旧酒”。

这场争议持续了很久,学界分成了两派。

尽管如此,《新元史》在历史编纂方面有许多开创性,比如它首次建立了系统的元代民族关系框架,中外史料的对比研究也是首次。

虽然在今天看来,它的缺陷依然明显,但它的贡献和价值不可忽视。

结论部分:

当我们今天重读《新元史》,不仅在阅读它的内容,更是在感受柯劭忞这个学者的精神。

在那个动荡不安的时代,他一人独自完成这部恢弘的巨著,这不仅是对元代历史的补充,更是他个人使命感的体现。

这种精神在当今快节奏的生活中仍然值得我们学习和反思。

柯劭忞晚年曾题书房对联“百年心事归平淡,一代典章属老成”,这正是对他一生最好的诠释。

他用一生的心血成就《新元史》,不仅贡献了学术,也展示了一位学者的初心。

希望我们都能在这部书中找到自己的答案,让学术精神薪火相传。